| 第一部 信仰論 | 星加弘文 |

Chapter 2 キリスト教への接近を妨げる諸見解 (17)

補論2 キリスト教倫理学モデル

頁内目次

〈信仰第一、倫理第二の構造がもたらすキリスト者の倫理の弱体化〉

〈信仰と倫理の分離は原理主義を回避させ、キリスト教倫理を回復させる〉

〈イスラエルによるカナン侵攻記事をどう読むか――キリスト教倫理独立派からの回答〉

〈序〉

キリスト教信仰がどのような信仰であるべきかを定めるのは教義学であり、いかにしてその信仰にたどり着くことができるかを問題とするのが信仰論である。同様に、キリスト教倫理についても、それがどのような倫理であるべきか、また、その倫理はいかにして自らの倫理意識として持ちえるかが探求される。これがキリスト教倫理学の課題である。

キリスト教信仰については教義学のほか、歴代の信条や信仰告白がその内容を定めてきた。しかし、そこで定められた信仰をいかに信じうるかについての確たる信仰論は存在してこなかったといってよい。ただ「聖霊が信仰を与える」とされてきただけであって、どの教会に尋ねてもこの答えを聞くばかりである。これは、初代教会における最初のキリスト教信仰がどのように確立されたのかが理解されてこなかったことがそもそもの原因である。

つまり、キリスト教信仰においては教義学よりも信仰論に困難があるのだが、当論考は信仰論を第一部で、特にChapter 3に明らかにしている。

一方、キリスト教倫理については実践の仕組みの解明よりも内容の確定の方に困難がある。信仰による救いを得た者にとって道徳の実践は自然なことでもあり、何よりも、道徳の実践は意志によるものであるから――信仰が意志だけで持てるものではないのに比して――これをわざわざ解明しなければならないこととする必要はあまりないといってよいのかもしれない。

しかしキリスト教倫理がどういうものであるべきかを定めることの方には困難がある。単に聖書の命令を集めればよいというものではないし、聖書には明らかに時代考証を要する規律もある。それだけではなく、旧約聖書には侵略や殺害についての命令があり、これをどう扱えば「目指されるべき望ましいキリスト教倫理」ができあがるのかということは難しい問題となる。

また、私自身はキリスト教倫理について、自分が抱いてきた生き方との葛藤という独自の悩みのようなものを抱えていて、それはなかなか解決されずに、Chapter 1 最終節 Gigueに信仰と倫理を別々に保持することを書いた。

それは二兎を追う生き方であり、キリスト者が掲げるあり方としてはおそらく前例がない。しかし、私としてはそれ以外の選択のしようがないこととして書いた。Argument 1-2 に述べた聖書倫理への疑問や、長い間、教会の教師や信徒を知ることを通じて、その判断が避けられないものだったからである。

しかし、その後いくらかの時間を経て、私はキリスト教信仰とキリスト教倫理は互いに別でよい、むしろそうあるべきと考えるようになった。それは、ルターの「信仰のみ」というプロテスタント神学の原理に立ち返るとき、それがキリスト教倫理の信仰からの独立を与えているのではないかと思い至ったからである。

一つの原理が得られれば、それによって学を構成することができる。キリスト教倫理がどうあるべきかについても、「信仰のみ」を原理とする一つのキリスト教倫理モデルを構成することができると考えて、それが私にとってのキリスト教信仰と倫理という、長い間融和しがたくあった問題の解決となったのである。

そこで当補論では、先にArgument 1-3で聖書の倫理命令についての解釈原理を「キリスト教倫理の非事実依拠性」として述べたところに従い、これを発展させてキリスト教倫理モデルを得てみたい。

〈キリスト教における信仰と倫理の序列化と分離〉⇧

パウロは救い――終末の裁きにおいて罪に定められることからの救い――について次のように教えた。

「あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行ないによるのではありません。」エペソ2.8-9

「もし恵みによるのであれば、もはや行ないによるのではありません。」ローマ11.6a

このときパウロはユダヤ教の信仰とは異なる新しい信仰のあり方を見いだしていた。神の義は律法を守ることによってではなく、我々の罪を赦す神の憐れみによって与えられるとする信仰である。

ユダヤ教では律法の遵守が救いの条件であったから、行いと救いは一体の関係にあり、倫理と信仰は結合している。しかしパウロは行いを救いの条件から除外した。これによる信仰についての理解は明確である。神の救いに関われるのは「信仰のみ」ということである。

では倫理の方はどうなのか。それまでセットになっていた信仰が、倫理から切り離されたとき倫理自身はどうなるのだろうか。

神の救いが律法の行いから切り離されているというパウロの信仰原理は、キリスト教信仰という信仰の新しいあり方を教えるものである。しかしそれは、救いから切り離された倫理についても新しい理解をもたらすことになる。これを以下に確認していこう。

まず、イエスが教えた旧約律法の位置づけは以下のようである。

1.律法は廃棄されない(マタイ5.17-18)

2.救われるためには律法の義にまさる義を獲得しなければならない。(マタイ5.20)

3.しかしそれは人にはできない(マルコ10.17-27)。義の獲得ために律法遵守に励む人々には多くの偽善がある(マタイ6)。しかし救いの根本的な問題はそこにではなく、そもそも人に神の義の獲得ができないところにある。

イエスは山上の説教で「~と言われているのをあなたがたは聞いている。しかしわたしはあなたがたに言う~」と言って、旧約律法と関係づけながら新たな律法を授けた。それは神の視点に基づかせた倫理であり、神を含むその世界観に生きることが神を知る信仰となり、「天の父がおられる」ことを勘定に入れた行いが人々の益となることを説くものである(Chapter 1 - Essay 2)。

イエスはこれらのことをユダヤ人に向けて語った。イエスが教える父としての神観は彼らにとって耳新しいものだったが、彼らがイエスの教えに従って生きることは難しいことではなかった。というのも、彼らは皆すでにイエスと同じ神を信じるユダヤ教信仰者だったからである。

イエスの山上の説教は、倫理を教えているようでもあり、慈愛深き父としての神を教えているようでもある。そこで説かれる神への想いは美しく人の生き方は思慮深い。イエスが教える倫理は高度で困難なものでありながら、救いのために課される義務としての硬直した厳しさはない。イエスの教えにおいて信仰と行いは平和に結び合っていて、元来、信仰と行いを一体としてきたイスラエルの人々にとってなじみやすいものであった。

このとき、イエスの先駆者パプテスマのヨハネが悔い改めを説いていたが、ヨハネから「悔い改めのパプテスマ」を受けてイエスの説教を聞いた人々は、その教えをいっそう受け入れやすかったはずである。そしてまだヨハネの洗礼を受けていなかった人々は、イエスが教える慈愛深い父としての神を知り、律法を神の位置に置いているような信仰を是正して、この時存命中であったバプテスマのヨハネの元に赴けばよかったのである。

しかしその後、イエスの説教を聞き、彼の多くのわざにも接していたであろうユダヤ人たちによってもたらされたイエスの死、そして、イエスの復活後に出現したキリスト教信仰という、ユダヤ教とは明確に異なる宗教の誕生において、イエスの教えの受け取られ方は変化することになる。

イエスの死と復活を経過した後、ペテロとパウロが確立したキリスト教信仰は誰にとっても新しい信じ方であった。ユダヤ人とて、ユダヤ教の信仰はあってもキリスト教信仰は知らない。かつて知っていたイエスは、もはやユダヤ教ではなくキリスト教に属する存在である。

そのため、ユダヤ人たちにとって、イエスの教えを以前のように自身の信仰と馴染ませながら受け取ることは難しいことになった。イエスの教えを支持する者は、まずイエスの十字架の死と復活の意味を中心教義とするキリスト信仰を持たなければならない。

このことは、ユダヤ教の人々にとって一体と見えていたイエスの山上の説教における信仰と倫理に順序が付いたことを意味する。イエスの教えに従うためには、まず信仰が求められたのである。しかもその信仰とは、イエスが教えた神の国や父なる神への信仰ではなく、使徒が教えるイエス・キリストへの信仰である。

そしてこのイエスに対するキリスト信仰は、かつてイエスの教えに含まれていた信仰部分と結び合い、イエスによる父なる神への信仰が、使徒によるイエスへの信仰と連続することになる。ここで信仰と倫理の関係は序列から分離へと移行し始める。

というのも、イエスが教えた信仰が、使徒が教える信仰に引き寄せられることによって、イエスが教えた倫理は信仰から取り残されて、ただキリスト者の規範として理解されていくことになるからである。これが使徒後のイエスの説教の受け取られ方であり、信仰と倫理の分離(デカップリング)の始まりである。

この信仰第一、倫理第二の構造は、ユダヤ教から分離しようとする初代教会によって強められる。

初代教会設立後のあらましは「使徒行伝(使徒言行録)」から知られるが、15章に記録された使徒会議はキリスト教における旧約律法の扱いをめぐるものであった。救いのためにはイエスへの信仰の他に旧約律法の行いが必要であるのかが討議された結果、軽微な妥協案を伴ったもののその必要が正式に破棄されたのである。

しかし使徒会議の後も、ユダヤ教から誕生したキリスト教において律法遵守の考え方は根強く、律法を救いの条件として説く教師たちが存在し続けたことが使徒書簡から知られる。ガラテヤ書2章には、筆頭使徒のペテロでさえユダヤ教の長老たちにおもねり、態度を軟化させたことから、パウロの叱責を受けたことが記されている。

「信仰のみ」とは、まさにキリスト教がユダヤ教から自らを分かつ生命線となる教義であったから、ここに妥協は許されない。その教義は律法主義に内在する神と人間の関係についての見方を根底から変えるものである。我々が救われるためにはただ神の憐れみによる赦しを受ける以外にはないとする理解こそキリスト教としての神観を正しく保つ道なのである。我々に対する救いと裁きは神の一存による。これが曖昧になることはキリスト教のユダヤ教への出戻りを意味する。その危険をよく分かっていたのはユダヤ教パリサイ派のエリートであったパウロだったのである。

こうして誕生間もないキリスト教はパウロに守られてその教義を確立していくが、このとき、信仰第一、倫理第二の構造が教会の中に固く築かれたことは容易に想像できる。パウロが退けたのは倫理全般ではなく、あくまでも旧約律法であり、しかもそれは救いの条件としてのものに限ってのことであったが、どのような意味であったにせよ、律法を信仰の下に置くことは、倫理を信仰の下に置くこととして受け取られることにつながった。

特に、ユダヤ人にとって旧約律法は倫理そのものであったから、初期教会の中心メンバーとなっていた彼らが律法を退けたことは、信仰第一、倫理第二という序列理解をいっそう強めることになった。また、異邦人にとっては「救いは律法の行いによらない」というパウロの教えは「救いは道徳によらない」と聞こえる。それは間違いではなく、まさにその通りであり救いは道徳によらないのだが、ここにおいても信仰第一、倫理第二の序列理解が起こるのである。

加えて、信仰第一、倫理第二の構造は、新約聖書に記されている倫理の性質によって恒常化される。キリスト教倫理は、倫理学としてみれば原則主義であり、細かな命令の集積ではないタイプの倫理である。Argument 1-3に述べた通り、新約聖書の倫理には、倫理の動機を与える「信仰に基づく倫理」と、倫理の目的を示す「命令に基づく倫理」という基本的な二種類の倫理がある。

ただしそれは「神の憐れみを受けた者らしくあれ」(信仰に基づく倫理)ということと、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」(命令に基づく倫理)という、いずれも倫理の基礎を示すものであって、それ以上の具体的な規則を与えるものではない。具体性のない倫理規則は、信仰者に道徳の免除をもたらしかねない。

信仰にはそれによって達成される「救い」があるが、原則的な倫理にはそれによって達成される教義上のゴールがない。つまりこのような倫理では、それが達成されていないことを知る目安となるものがなく、信仰者任せになるので、信仰者がその点を自身に問わずに済ませる事態を許すのである。このことが「信仰のみ」というキリスト教独自の信仰理解と相まって、キリスト者における倫理弱体化の要因となる。

この信仰第一、倫理第二という信仰-倫理構造は、二つの方向に影響を及ぼす。一つは、上に示したキリスト教信仰者の倫理意識を弱める方向であり、これはほぼ良くない影響といってよい。もう一つは、キリスト教倫理を聖書の文言から切り離す方向であり、こちらは良い影響になりえる。以下にこの状況を見ておきたい。まず良くない方面から。

〈信仰第一、倫理第二の構造がもたらすキリスト者の倫理の弱体化〉⇧

信仰第一、倫理第二という序列は、第二とはいえ倫理の重要さを示すものであることに違いない。しかし教会がこの点での誤解を与えることがある。教会が行う未信仰者に対する伝道的訴えの一つに道徳に対する批判がある。世の中には道徳的に立派な人がいるかもしれないが、神が評価するのは人の徳ではないというのである。

神が問うのは我々の行いではなく身分である。神は主イエス・キリストを着ることによって得られる救いの身分を求めるが(ローマ13.14、マタイ22)、道徳的な人は自分の立派な着物に満足して神の救いを求めない。道徳は信仰の妨げになると説くのである。

元来、救いの教えは倫理・道徳を否定するものではなく、またこの種の説教は未信仰者に向けられたものなのだが、教会に集う信仰者はこれを自分に都合の良いように受け止める。すなわち、大切なのは信仰であり、道徳は求められていないとするのである。パウロの「信仰のみ」の教えは「信仰さえあればよい」という意味に受け取られていく。

私自身、この論考の中で次のように書いていることに、後になって気づいた。「聖書における倫理的教えは『天上的教え』と同様に、キリスト教信仰への入口というのではなく、また、キリスト教信仰の核心でもない」。

こうしたことからキリスト教信仰者が道徳意識から遠い人になっていることは少なくない。神の救いを得ていることで自分が良い者になったかのように思い違いをする人もある。そしていわゆる「クリスチャンらしい」振る舞いを身に付けて、しだいにそれが「板に付いてくる」ということもある。

しかし、教会で洗礼を受けた人とは何者なのか。「ただ救われただけの人」と理解するのが正しいだろう。「救われた良い人間」と言うのは、「救われた明るい人間」と言うのと同じくらい、救いについての無知が表れた言い方である。宗教的に救われていることと、当人の倫理レベルは無関係である。

キリスト者が自分の不誠実に気がつかず、信仰があるという意識により、あるいは何十年も教会生活を送ってきたことで、あるいは教会で先生と呼ばれていることによって、自身の判断や対応の正しさを疑わなくなっている場合、事態はやっかいである。穏やかな態度や言葉で相手に対する意図を覆うことは、元々日本人の得意とするところだが、人がキリスト者となることで同様のことはいっそう行われやすくなる。

しかし心の中の愛は、相手にどんな態度で接するか、相手に何を言うかに表れるのではない。また、相手をどれほど気遣っているかという当人の意識が指標となるのでもない。それはただ相手に対する扱いに表れるのである。

病院や介護施設では、医師や介護担当者がその職業柄、入所者の家族に穏やかな言葉と態度をもって入所者の状態を説明する。しかし家族は彼らのそのようなうわべのふるまいに惑わされることなく、ただ彼らが入所者をどのように扱う意図であるかを見なければならない。施設は家族と了解を取り合って、それぞれにやっかい者である病者・入所者を、本人にとってではなく施設と家族にとって都合がよい扱いに持っていこうとすることがあるからである。

また、ビジネスの世界では取り引き相手から「私たちはあなたの仕事に感謝しており、あなたに敬意を抱いています」などと言われることを経験する。打ち合わせの後には、わざわざ社外までの見送りを受けたりもする。しかしそれらの言動が社交辞令にすぎないことは常識であって、相手の真の思いは処遇としての取引の形態や契約の内容に表れているのである。

神は我らを救いに処遇した。神は値のない我々をそのように扱った。そこに神の愛がある。このことは我々の心に愛の連鎖を起こさせるだろう。それがキリスト教倫理の出発点となる。神は我々に、まず道徳ではなく、キリストの贖いの受容を求めた。それは天上での我々の身分を保証すると同時に、地上での我々がうわべではない愛を持つことができるようにするためである。

道徳が先んずれば、我々は愛から出るのではないうわべの道徳を実行するだろう。しかし道徳が求められていないなら、その可能性は低くなるのである。信仰第一の構造は、この意味において倫理に働くべきものであって、倫理をないがしろにしてよいということなのではない。

〈信仰と倫理の分離は原理主義を回避させ、キリスト教倫理を回復させる〉⇧

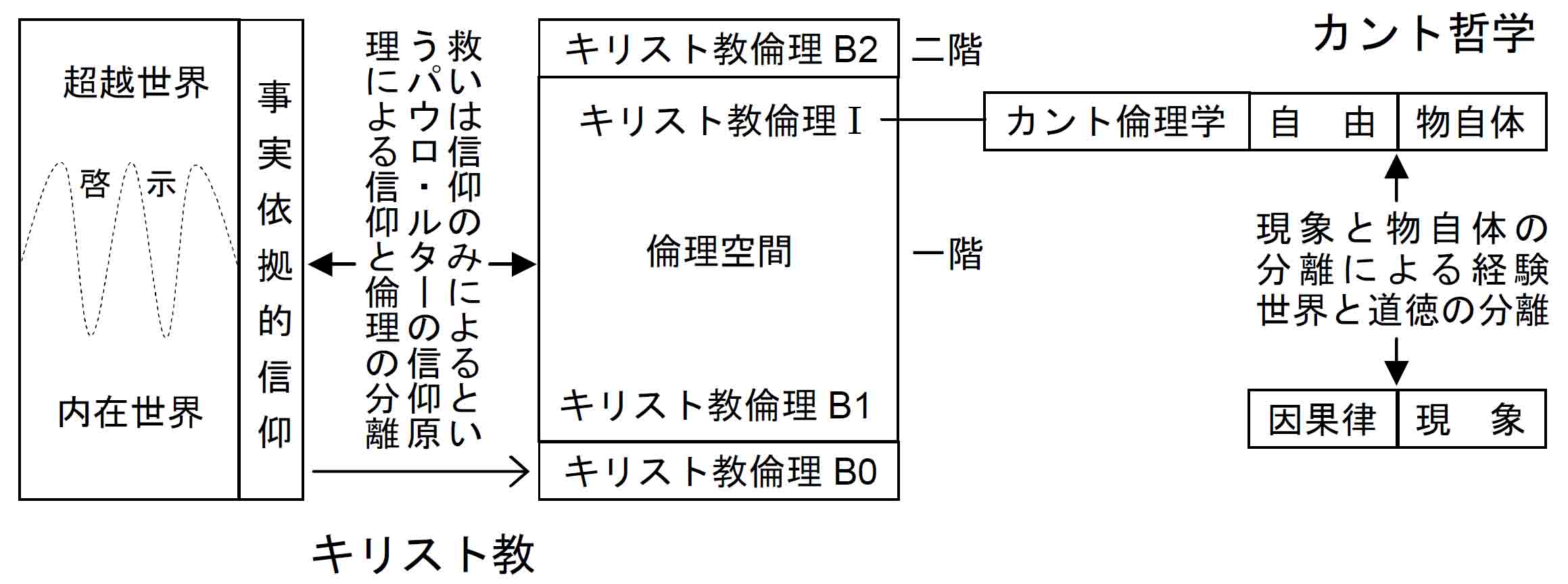

信仰と倫理の分離は、それぞれが異なる聖書解釈法を持つことを可能にさせる。すなわち、信仰に関わる聖書の箇所については字義通りに受け取る「信仰の事実依拠性」に基づく解釈、倫理に関わる命令については字義通りにではなく受け取る「倫理の非事実依性」による解釈である(Argument 1-3)。

「倫理の非事実依拠性」とはArgument 1-3に示したように、その記事が書かれた時点での意義を取り出す解釈を行うということであり、また、後にも触れるように、その命令をイエスの教えに従わせて再解釈するということである。

事実依拠的解釈と非事実依拠的解釈という二つの解釈法は、信仰と倫理の分離が、それぞれの領域が異なる原理を持つことを可能にしているために不整合ではなくなっている。仮にキリスト教が信仰と倫理が一体の宗教であるならば、このような二通りの聖書解釈法は必然性を持つことができず恣意的なものと見られなければならないだろう。その場合、聖書の全てを字義通りに受け止めることが正統主義における唯一の正しい聖書解釈法となり、その信仰は原理主義化を避けられない。

宗教的原理主義とは、経典に書かれている命令が人権を害するものであるか否かに関わらず、それを文字通りに実行することが純粋な信仰だとする考え方である。命令の不徹底は信仰の不徹底であり、行為こそが信仰の発動である。すなわち、その宗教において行いと信仰は一体である。

もっとも、人が宗教的原理主義に陥らないためには宗教を信じないことが一番確実な方法であるから、宗教に身を置く人の中には信仰に世俗性や不熱心を持ち込んで原理主義にならないあり方を保とうとする人もある。信仰における世俗性とは常識と妥協することであり、不熱心とは教義をその通りには実践しないことである。しかしこのやり方は、自分を信仰のお手本とは言えない世俗的な信仰者にするだけであり、宗教性を純粋に保った上での根本的な解決法ではない。

あるいはまた、人が経典の命令を字義通りに受け取ろうとするとき、それは必ずしも信仰的な真面目さによるのではなく、ただ自らに都合が良い命令を見つけて、そこに経典のお墨付きを頂戴しようとするものであるのかもしれない。つまり、原理主義的なふるまいは宗教を装った明らかな世俗性が引き起こすということもある。

いずれにせよ、これら原理主義に則った、あるいはそれを利用した国家的な信念は、現在(2025年時点)のイスラエル国家およびイスラム系諸国に認められ、結果、彼らの「信仰的正しさ」が、どのような負荷を自国民と近隣諸国にもたらしているかは世界中に知られている通りである。

宗教的原理主義は、信仰と、経典が示す字義通りの倫理が結びつくところに生じるものであるから、既述の通り、ユダヤ教のように信仰と倫理が一体である宗教においては、原理主義ではない信仰のあり方を保つことは非常に難しい。

この点で、キリスト教がその成立時に、救いの条件を信仰のみに限定したことによって信仰と倫理を分離し、ユダヤ教的あり方から完全に離れたことは極めて重要な過程だったといえる。「信仰のみ」の教義が信仰について劇的変化をもたらすことは、ルター以降、プロテスタント神学が強く認知してきたところだが、実は、この教義は倫理についても劇的変化をもたらす教義だったのである。この教義がもたらす信仰第一、倫理第二の構造は、信仰と倫理の分離を生じさせることにより、キリスト教に原理主義を回避させるからである。

すなわち、他者の人権を侵しながら「それでも我々の行為は信仰に基づいており正しい」という主張をキリスト教は行うことができない。キリスト教は、救いは信仰のみによるというパウロ・ルターの信仰原理を持つゆえに、行いは信仰とは異なる原理に、すなわち行いは、信仰が何を言っていようがただイエスが教えた「隣人を愛する」ことに基づかなければならないからである。倫理的行いは信仰が命ずる行いとは別の原理で働く。

救いに関して信仰は倫理から独立した。愛に関して倫理は信仰から独立した。信倫独立。パウロ・ルターの信仰原理が行いからの自由を信仰に与えたとき、行いもまた信仰からの自由を得たのである。救いのための信仰から倫理が排除されたのは、倫理が愛のために残されるためである。これがパウロ・ルターの信仰原理が倫理に与える決定的効果である。

クリスチャンは良い行いは信仰から生まれると思っている。しかしそれは間違いで、良い行いは信仰ではなく愛から生まれるのである。信仰は、私個人と神の関係に関わるものであり、直接、他者に関わるものではない。ただし、次段の「キリスト教倫理モデル」に示すように、信仰による救いは私の中の倫理意識に働きかける。それが他者への働きかけの動機となるのである。この過程を飛ばして、信仰が直接、我々に行動を促す場合、特に他者に働きかける行動を起こさせようとする場合には、我々はよく注意することが必要なのである。

例えば、伝道の働きは、信仰による他者に対する直接的な行動だが、それは他者の権利の下に行われなければならない(Essay 2 参照)。それが愛による他者への信仰の行為である。また、死後の「献体」について考えてみると、その行為は我々から「復活の体」を奪うことになるという信仰があったとしても、「献体」が医学の発達により他の病者を助ける有効な手段となっている現在、キリスト教倫理はその信仰から独立して、他者のための行為を奨励するのである。

つまり、信仰第一、倫理第二とは、他者に対して信仰が愛より優先されるべきことを教えているのではなく、むしろその逆であり、私の中で信仰が第一として働き、それなしには発動しえなかった私の中での他者への愛を促すことによって、他者に対しては倫理第一、信仰第二の形態をとるということである。

さて、救いは行いに拠らないというパウロおよびルターによる教義は、神の救いが人の行いとは無関係であることを宣言するものである。カルヴァンは救いを神の選びによることとし、両者の関係のなさにいっそうの強調を与えた。それは、救いの信仰が倫理に動機として働く点を除いて、信仰と倫理が相互に独立していることを示す教義であり、宗教における信仰と行いの役割を分けたということである。敷衍すれば、これは国家における宗教と政治の役割の分担、すなわち政教分離の思想につながる教義といえる。

信仰と倫理の分離は、宗教が原理主義に至ることを防ぐ働きをすると共に、政教分離という政治思想と親和性を持つ原理である。原理主義ではないということは、特定の行いを宗教的理由から強制されたり、禁止されることがないということであり、政治と宗教の分離は、特定の宗教が国家権力によって優遇されたり、禁止されることがないことを旨とするものであるから、非原理主義をもたらす教義と政教分離の政治思想に親和性があるのは当然のことといえる。

そして、これら政教分離と非原理主義によって守られるのは、国家権力からの信教の自由と、その信教の自由によって信じられた宗教からの個人の行いの非強制ということである。すなわちそれは、個人の人権が、国家と宗教から守られることである。信仰と倫理の分離は個人の人権を守る原理となって宗教の原理主義化を防ぐのである。

もしもキリスト教が「信仰のみ」の教義を緩めて「行い」を救いの条件として認めていたら、キリスト教は人権を優先する宗教となるための原理を持てなかっただろう。このため救いについて異なる教義を唱える「異端」は重く見られなければならないのである。(ただしこのとき、異端であっても彼らの人権が損なわれてよいいわれはないが。)

このように考えると、キリスト教倫理として最初に建て上げられるべきであるのは、政教分離と非原理主義がそれによって守ろうとしている基本的人権を確保する倫理であるということになる。倫理すなわち他者に対する倫理規範は、先に述べた、愛が第一、信仰が第二の原則により、たとえ信仰が何を求めていたとしても愛に基づく行動が優先されなければならないからである。

いいかえれば、キリスト教倫理は、キリスト教信仰が真理として考えている事柄が実現される倫理である前に、まず人々の人権と自由が守られる社会の実現を目指す倫理でなければならないということである。Chapter 2 - Essay 2の終わりに引用したリカルド・ローティの言を再録すると、「種族、宗教、人種、習慣、その他の違いを、苦痛や辱めという点での(人々の間における)類似性と比較するならばさほど重要ではない」と考えていくことこそがキリスト教倫理に求められる精神である。

我々は、種族、宗教、人種、習慣などの違いにとらわれて、人に耐え難い負の状況こそが、全人類が共有し合える共通の価値観を与えるものであることを見逃しがちである。キリスト教倫理は、宗教的立派さによって他者に勝ることを目指すのではなく、他者の苦しみを自分の苦しみとすることを人類共通の倫理とすることで、その克服を目指すのである。

また先に、信仰第一、倫理第二の構造を確実にするもう一つの要因として新約聖書倫理が原則主義であることを挙げた。Argument 1-3で「命令に基づく倫理」として示した教えは「あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ」というものである。このような原則的な倫理は具体性を持たないゆえに、キリスト者の倫理意識を弱めることを述べたが、一方で、この原則主義は敢えて具体性を欠くことで、個別の倫理判断を作り上げていかなければならない状況をもたらすことによって様々な場面への対応を可能にさせている。

このとき「あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ」という命令はイエスが最も大切な二つの戒めとして示した律法のうちの一つであり、キリスト教倫理におけるいわば憲法であるから、新たな規則、命令、法律はこの憲法の下に生成されなければならない。それだけではなく、既存の法律がいつでも憲法の下に再審査されるのであるように、聖書に記されている既存の命令もイエスが教えた憲法によって時代と状況ごとに常に再判断されることが原則主義に適う倫理のあり方となるのである。

Argument 1-3では「信仰に基づく倫理」が倫理の発生動機を与え、「命令に基づく倫理」がその方向を示すことを確認したが、それは、すべてのキリスト教倫理は「愛されている子どもらしく、神にならう者となりなさい」および「あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ」という、これら二つの教えの上に築かれるべきことを意味している。

したがって信仰第一、倫理第二の構造から生じる具体的なキリスト教倫理は、「信仰に基づく倫理」と「命令に基づく倫理」を土台とする新たな倫理規則の集合を形成する。これを「キリスト教倫理空間」と呼ぶと、この空間はどのように組み上げられるだろうか。

私はこれを二階建ての建物になるべきものとして考える。その一階は、上に述べた個人の人権が守られる階であり、二階は宗教的真理の階である。一階はChapter 2 - Essay 2に述べた「真理より権利が上」という原理が働く階であり、二階は、宗教的な真理主張が他への強制力を持たずに保たれる階である。

守られるべき人権という観点からこの倫理空間一階の指導原理を考えると、それを自然法やカント倫理学に求めることが可能である。というのは、自然法は、あらゆる実定法は人間の基本的人権を否定できないと規定する法であり、カント倫理学の「定言命法」は、すべての人間が互いに阻害し合うことのない普遍性を持つことを旨とする法だからである。

ただし、自然法やカントの倫理思想に関しては、それをキリスト教倫理と同じ立場と見ることについての賛否両論がある。

しかし当論考では、キリスト教における信仰と倫理の分離という信仰-倫理構造が、倫理の信仰からの独立を可能とし、それゆえキリスト教倫理は、聖書に書かれている命令の字義通りの解釈から離れて、すなわち聖書の実定法を離れて存在できると考える。したがって自然法あるいはカント倫理学が、その起源をキリスト教に置くものではないとしても、キリスト教倫理空間一階の指導原理として機能しうることを肯定する。そして、このところにキリスト教が他宗教、他思想と共有・共同できる場が存在すると考えるのである(Argument 1-3)。

キリスト教は神を含めた事実の真理については他思想や他宗教と争うが(Chapter 2 - Parable, Essay 2)、価値判断に関わる倫理については価値観を同じくする諸思想と協同するのである。繰り返すと、キリスト教の信仰は事実依拠的であり聖書の文言から離れてはならない性質を持つので他思想・他宗教との共有は許されないが、キリスト教の倫理は非事実依拠的であり聖書の文言からむしろ離れて展開されていくべきものであって、それによって他思想・他宗教との共有が可能となるのである。当論考においても、事実認識に関わる認識論においてはカント哲学の克服が行われるが(第二部 Chapter 4)、倫理についてはカントと共存する。

キリスト教における救いが「行いではなく信仰のみによる」とされたということは、もはや我々の行いは救いのためのものではなくなったことを意味している。つまり、かつて行いが信仰と結び合っていた時には、行いとしての倫理は、救いという自分の幸福と切り離せないものであったが、その救いが「信仰のみ」とされたことで、倫理は自分のためのものではなく純粋に他者のためのものになったということである。

私にとってこれは朗報である。私は善行に励む人間ではないが、それでも倫理が自分の救いのためではないとなれば、心おきなく善行に思いを向けることができる。もう自分に欲得の疑いを持つ必要はないのである。Chapter 1 - Essay 2に「見えていない事柄を本当のことと確信しているために保てる美徳というのは、動機が隠されている分、あからさまな商売繁盛ご利益主義よりも質(たち)が悪いと感じる」ことを書いたが、救いからの倫理の独立は、自分をこの疑いから解放する。

カント倫理学では道徳のための道徳だけが真の道徳であるとされる。それは道徳が結局は自分の欲得を実現するための手段となることを否定する原理である。キリスト教もまた、それと同じ非事実依拠的倫理を「信仰のみ」のパウロ・ルターの信仰原理によって実現しているといえる。これをユダヤ教信仰と馴染みのよかったイエスの事実依拠的な倫理的教え(Chapter 1 - Essay 2)からの移行としてみることも可能であるだろう。

このようにして、キリスト教倫理空間の一階は人権の階として存在する。そこでは、たとえ特定の宗教や思想から否定される行為であっても、それが他者の人権を損なわないものである限り、その当為者が社会や法律からの不利益を被らないことが目指される。この一階の倫理空間は、宗教的真理より個人の基本的権利を上とするからである。

キリスト教倫理空間の二階は宗教的真理の階である。ここには先の二つの倫理原則と、ピリピ4.8やヤコブ2.16

聖書は同性愛を禁止していないと主張することは、どのような聖書解釈を採ったとしてもおそらく不可能である。この禁止を、女性が頭にかぶり物を着用すべきなどの命令と同様に、何らかの再解釈が可能であるものと解することは牽強付会であるだろう。

とはいえ、同性愛者の人権を考えれば、たとえそれらの人々が宗教的非難を免れなかったとしても、だからと言って彼らが社会的な差別や法律上の不利益を被ってよい理由はない。この意味で、キリスト教倫理は、その人々を倫理空間の一階において守るものでなければならない。繰り返しとなるが、一階では宗教的真理よりも個人の人権が上に置かれるからである。

しかしながら、ではキリスト教倫理は聖書に書かれている同性愛の禁止の教えを引っ込めるべきであるのかというと必ずしもそうではないと私は考える。もちろん、将来的にそのような人々の性向が他の人々と全く同じく、純粋に生理的な機能の違いからくるものであることが明らかになる可能性は考えられるので、その場合は、この禁止命令も、時代制約を受けた類いの他の聖書の命令と同様の扱いとなり、現代的見解に沿って再解釈されるべきという判断に至ることになる可能性は考えられなければならない。

しかし、そのような科学的な事態が明らかではない現状では、その人々の行為を宗教的・道徳的観点から好ましくないことと見て、そのような場から引き上げさせようとする働きを否定すべきではない。というのも、聖書が批判する行為は、それによって誰も傷ついている事態がなかったとしても、それは自分自身に対する罪、あるいは神によって与えられた肉体に対する罪(Ⅰコリント6.18)であることが教えられているからである。

つまりキリスト教倫理は、人間同士の関係において完結している倫理ではなく、神の被造物としての人間の品位を保つことを含む倫理である。キリスト教倫理には、こういった倫理学一般とは異なる宗教的側面を保つことも求められているのである。

したがって、キリスト教倫理を科学的知見や社会的認知の変化に対応させようとする場合、単に、それらに迎合すればよいというわけではない。知識は刷新されていくものなので、現在、最新の見解とされて大勢を占めるようになっている考えが覆される可能性を常に念頭に置いていなければならない。

そこで、倫理空間二階では神に造られた被造物というキリスト教独自の価値観が保たれ、そのため「愛されている子どもらしく、神にならう者となりなさい」という「信仰による倫理」が再び倫理の動機として関わることになる。信仰が関わる分だけ、この二階の倫理は事実依拠的となる。すなわち他の価値観とぶつかるものとなる。

このように二階の倫理は、聖書の特に宗教的であるような教えを字義通りに主張して他者に告げることを含むものだが、それが人権の倫理空間を優先させるものであることによって――すなわち事実依拠的信仰から分離した一階の倫理を優先させるものであることによって、キリスト教倫理の非事実依拠性という当論考が主張する性質を保つ。つまり、宗教的な二階の倫理を持っていてもキリスト教は非原理主義の性質を保つのである。

〈キリスト教倫理モデル〉⇧

これまでに述べてきたところに基づいてキリスト教倫理の非事実依拠性を整理し、キリスト教倫理モデルを構成してみよう。

Argument 1-3に二種類の倫理として述べた聖書の倫理を「キリスト教倫理B(Bible)」と呼ぶ。その中の「信仰に基づく倫理」を「キリスト教倫理B0」、「命令に基づく倫理」を「キリスト教倫理B1」とし、それら以外のほとんどの聖書の命令を「キリスト教倫理B2」とする。

先にキリスト教倫理空間一階の指導原理としたカント倫理学を「キリスト教倫理 I(Ideal)」と呼ぶ。カント倫理学は非事実依拠的な倫理であるので(Chapter 1 - Easy study)、キリスト教倫理の非事実依拠性と親和性があり、また、その倫理は理想主義倫理とも呼ばれるので、この名称が適切である。

カント倫理学はその実践に実利的動機が含まれることを矛盾とする倫理学であるため、我々にただただ崇高な意志を要求する。したがって実践可能性という点では実効性に問題を抱える倫理学といわなければならない(Chapter 1 - Reflection)。しかし、それが実行困難であることと目指されるべき理想であることは矛盾しないので、これを指導原理とすることに問題はない。

キリスト教倫理B0は救いの恵みを動機とする倫理を生じさせ、これがキリスト教倫理の出発点となる。キリスト教倫理B1は「神を愛し隣人を愛する」というイエスの二つの戒めを原則に据えつつ、それに適う倫理空間を聖書の文言から独立して構成する。

このとき、キリスト教倫理B1がキリスト教倫理空間一階に対する下からの制約とすれば、カント倫理学による「キリスト教倫理 I」は上からの制約である。キリスト教倫理空間一階は「神を愛し隣人を愛する」ことを全うしながら、すべての人がその倫理を共有できる「普遍妥当性」を目ざして形成される。

倫理空間二階(キリスト教倫理B2)は、「愛されている子どもらしく、神にならう者となりなさい」というキリスト教倫理B0を再び動機として、聖書に記された宗教的倫理を主張する階である。すなわち、たとえ他者の人権を損なわない行為であっても、それは神の意向を損なうものとなっていないかを問うのである。

■キリスト教倫理の階層モデル

| キリスト教倫理B2 | 宗教的倫理を保つための倫理空間二階 |

| キリスト教倫理 I | キリスト教倫理空間一階の指導原理となる倫理 |

| キリスト教倫理空間一階 | 基本的人権が宗教的真理より優先される倫理空間 |

| キリスト教倫理B1 | イエスが教えた二つの戒めを土台とする倫理 |

| キリスト教倫理B0 | 罪が赦されたことへの感謝を動機とする倫理 |

■キリスト教倫理B0, B1の詳細

|

|

キリスト教倫理B0 | キリスト教倫理B1 |

| 倫理名称 | 信仰に基づく倫理 | 命令に基づく倫理 |

|

論拠とする聖書箇所 聖句はArgument 1-3を参照のこと |

コロサイ3.12 コロサイ3.13 ピリピ1.27 エペソ4.1 エペソ5.1 Ⅰヨハネ4.11 |

ガラテヤ5.14 ローマ13.9 マタイ22.37-40 |

| 倫理の種類 | 恩恵主義 | 原則主義 |

| 倫理の基礎 |

「主があなたがたを赦してくださったように、あなたがたもそうしなさい。」(コロサイ3.13) 救いにふさわしい生き方をするという動機を与える倫理 |

「心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。」 「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」(マタイ22.37,39) イエスが教えた上の「二つの戒め」に従う意志による倫理 |

| 倫理の形成 | キリスト教倫理の発出点 | キリスト教倫理の土台 |

| 倫理の持続 | 救いに目を向けることによる | イエスの教えに目を向けることによる |

| 聖書の字義に基づくか否か | 救いに関する聖書の字義通りを受け入れることがキリスト教倫理B0を生じさせる。 | イエスの「二つの戒め」がキリスト教倫理B1である。聖書に記されているすべての命令を「二つの戒め」に従わせて再考し、聖書に記されていない倫理判断を「二つの戒め」に基づかせて作成する。これらにより聖書から独立した諸倫理がキリスト教倫理B1の上に「一階のキリスト教倫理」として構成される。 |

〈キリスト教とカント哲学における事実と倫理の分離構造〉⇧

上に見てきたように、カント倫理学とキリスト教倫理はいずれも非事実依拠的倫理である。すなわちカント倫理学もキリスト教倫理も事実に拘束されない倫理であるが、これが実現されている事情は以下の通りである。

カント倫理学の中心規則である「定言命法」は、快に従属することのない、欲得から自由である意志を必要とする。このことからカントの道徳は、悟性カテゴリーの因果律に支配された「現象」としての経験世界にではなく、自由の法則が可能な「物自体」の超越世界に属しているとされる。

これがカント倫理学における倫理と事実の分離の構造である。つまりカント倫理学の非事実依拠的性格は「定言命法」が実利的動機を拒むことに基づいているゆえというだけではなく、カント認識論における「現象と物自体の分離」という世界観が倫理と事実の分離をもたらす原理となっているのである。

一方、キリスト教倫理が事実から分離するのは、「救いは信仰のみによる」というパウロ・ルターの信仰原理による。キリスト教信仰は事実依拠的信仰であるので、倫理と信仰の分離は、倫理と事実の分離となるのである。そしてこのことが、聖書に書かれている命令を非事実依拠的に解釈してよいことの根拠となる。

カント哲学もキリスト教倫理も、倫理と事実の分離によって人権優先の倫理を築く。倫理と事実の分離の起こり方は両者で異なっているが、以下の類似も認められる。

カント哲学では倫理は物自体に属するとされながら、その倫理は我々の実践によって現象世界に実現されていくものとなる。そうするとここには物自体の現象への表出があることとなり、カントの認識体系に新たな難問を生じさせる。というのも「現象と物自体の分離」がカント認識論の基本的な枠組だからである。

この矛盾ともとれる状況を解決するために、カントは我々の認識能力の中に、感性、悟性、理性に加え、さらに「判断力」という、内在世界の中に超越事象を合目的な形式において見いだす能力を捉えて、これを『判断力批判』に述べることになる。

人間の意志の中に超越性を見る『実践理性批判』に『純粋理性批判』との整合性を与える『判断力批判』は、解釈しだいでは、神のかたちに造られて堕落後もなお神の像を宿す人間

キリスト教の倫理は、ユダヤ教時代には担っていた救いに関する役割を終えている。この意味で、キリスト教における信仰と倫理は、救いに関しては完全に分離したのである。しかし道徳の実践に関しては、キリスト教倫理は救いを動機とするものであるから、この意味でキリスト教信仰とキリスト教倫理は当然つながっている。

ただしそれは信仰から倫理(B0)への心理的なつながりであり、それにより倫理は信仰から力を得るが、信仰が倫理から力を得ることはない。つまり、信仰が倫理からエネルギーを奪うことはない。ユダヤ教時代、倫理はそのエネルギーのほとんどを信仰のために費やしていたのだったが、その状況はもうない。こうして倫理が救いのためのものではなくなったので、倫理には余力ができ信仰から自立したということである。これを当論考では信仰と倫理の分離として捉えている。

信仰は自分の救いのためのものなので、人が信仰を持ったからとて偉いことは何もない。天上的な救いに結びついたキリスト教倫理は欲得的でさえありえる。

しかし、カントの厳格主義倫理のそのままの採用は人間には困難であるので、

いずれにせよ、救いと信仰は自分のためのものにすぎず、信仰が他者のための倫理というものではないことは確かである。しかしそれでも救いと信仰は我々にとって重要である。罪の赦しがなく、心が塞がれたままでは他の人へ心を向けることもできないからである。

〈イスラエルによるカナン侵攻記事をどう読むか――キリスト教倫理独立派からの回答〉⇧

当稿を書き終えた後、2025年1月発行『福音主義神学』54号に「イスラエルによるカナン侵攻物語をどう読むか――カナン人虐殺を命じたのは誰か?――」というタイトルの論文が掲載された。上に述べてきたキリスト教における信仰と倫理の関係を考えるのに好都合な資料(扱われている内容が"戦争"なので「好都合」などの言葉は避けたいところだが)である。これを題材に、キリスト教倫理の信仰からの自立という理解に立つとき、イスラエルによるカナン侵攻の記事をどのように理解できるかを考えてみたい。パウロ・ルターの信仰原理はこの応用問題を、当節冒頭に述べたような「目指されるべき望ましいキリスト教倫理」として処理できるだろうか。

論文の要旨は以下のようである。

今日の聖書読者を困惑させる旧約聖書のカナン侵攻における暴力や、戦争そのものに関する記事をどう解釈すればよいのか。これまでの伝統的神学は、カナン侵攻は「神が命じたものだから人に理解できなくても正しい」、「カナン人の悪を罰する良い目的」などと答えてきたが、それは今日における神の名を掲げた戦争の肯定やその口実につながってしまう。

考古学およびオリエント学に尋ねると、ヨシュア記にある「聖絶」の命令は実際にはそうではなく成果を強調するための誇張であり、また「主はヨシュアに言われた」という戦争神託の記事は、当時のオリエント社会一般に見られるところの戦争正当化のための常套句であったことが知られる。むしろモーセ五書やヨシュア記には、戦闘前に「異邦人を追い払う」という寛容を示す行為として解釈できる記述があり、イザヤ書では平和の預言が認められる。

しかしヨシュア記の戦闘記事の問題は戦争の規模の大小や寛容さの有無にあるわけではなく、非戦闘員を殺害し、強姦を許容していたという残虐性にある。そうしたことを神が命じていたという記録こそが問題である。たとえイスラエルの戦い方が当時の近隣諸国のそれと比べて特に悪質でも容赦のないものでもなかったのだとしても、古代イスラエルによる残虐行為の存在は否定できず、その行為は擁護できない。

以上の考察の後、論文著者 佐藤潤は次のように結論を述べる。

カナン侵攻記事は戦争に勝利したイスラエル側による記録であり、それゆえ歴史事実そのままではない可能性がある。また、当時のオリエント社会の制約を受けた戦果誇張と神託の常套句が用いられた記録である。これらの点を考慮せずに、この物語を文字通りに受け取るならば、今日も繰り返されている神の名による戦争を否定することはできないことになるだろう。

しかし、カナン侵攻記事を古代オリエントの文脈の中で解釈するとき、戦争時における神託の出所を神にではなく、人間側の神学的意志と信仰の反映として見ることが可能になる。この理解に基づけば、古代イスラエルは神の名と神託を用いて自ら戦争を行ったのであり、カナン虐殺を命じた責任は人間にあるということができる。

いずれにせよ「神がカナン人の虐殺を命じた」という旧約聖書の証言の出所を神に帰するのであれば、キリスト教が戦争を支持、肯定するという構図から逃れることはできず、戦争なき平和を願うことと両立させることは不可能であるだろう。

論文著者は、カナン虐殺の責任の所在が神にではなく人間にある可能性を提示している。そしてこの見方を採用しなかった場合、キリスト教は今日における神の名を用いた戦争を否定することはできず、平和への願いとの両立は不可能となるだろうと述べている。

いずれも断定は避けられているが、旧約聖書のカナン虐殺記事は、実際に行われたカナン侵攻に関する古代オリエントの記述慣習に則った「物語」である、として結論づけたいものと理解される。私がそう感じるのは、論文タイトルに「物語」の語があるからでもある。

さて、このようにしてカナン侵攻の残虐さをすべて人間側の所作とし、その記述を文字通りの神託ではなく古代イスラエルのイデオロギーの表出と見なすことで、キリスト教の神につながる旧約聖書の神の正義を保とうとする場合、一つの根本的な問題が起こるように思われる。

それは神の概念をどこに求めたらよいのかという聖書論の問題である。もし、これについて「いや、いや、聖書の記述は必ずしも神の啓示として理解しなければならないわけではない。」と言って、この問いを退けるなら、「イスラエルによるカナン侵攻記事をどう読むか」という論題は、聖書を神のことばとしてではなく人間が書いた記録や物語として認めさせるための説得となることが決まったものとなる。

というのは、その場合、「今日の聖書読者が困惑している」のは単に彼らの聖書観が誤っているからだということになるからである。そうかもしれない。しかし、イスラエルの行動として旧約聖書に記されている侵略行為は「神における悪の問題」の一つとして長く論じられてきた主題である。

聖書を人間のことばと見なせば、この種の主題は簡単に片付くのであって、わざわざ論じるまでのことではなくなる。仮に論じたとしても、「神のことばか人間のことばか」という二者択一の構造が、その議論を深さを欠いたものにするだろう。聖書に神の概念を求めなくてよいのであれば、誰もこのような問題に困惑することはないし、「悪の問題」もないのである。

ここでの聖書解釈とは、聖書を「神のことばとするか、人間のことばとするか」の判断を行うことではなく、人間が書いたことには違いない聖書(これに異を唱える人はいない)に、どのようにして、我々が信じるイエスの御父である神のみ旨を見出せるのか、という設定でなければならない。それゆえこれは「神の概念をどこに求めたらよいのか」という意識が保たれた上で扱われなければならないのである。

そこで、聖書に書かれている悪の分類から始めてみる。聖書における悪あるいは罪の記述を、聖書記者の意識性の観点から捉えると3種類に分けることができる。

1.悪を意識的批判的に書いている箇所(ダビデの罪、アカンの罪、水場でのモーセのいらだち等)

2.悪と見える行為を積極的に書いている箇所(カナン侵攻)

3.悪が聖書記者の自覚なしに書かれている箇所(カナン定住後のイスラエルの振る舞い、ダビデの罪の後の妻帯)

1.の、悪を意識的批判的に書いているところを神のみ旨の表明と見ることには問題がない。問題は、2.の悪と見える行為が神の意志として積極的に書かれていることだが、それはひとまず置いておくとして、3.の無意識的に罪が書かれているように見える箇所はどう判断すべきだろうか。

Argument 1-2にその種の記事を幾つかを指摘したので確認していただきたいが、ダビデがウリヤの妻バテシェバ欲しさにウリヤを合法的に殺害する罪を犯した後、悔い改めたダビデがバテシェバを妻として迎えた後の「一件落着した雰囲気」の記事や、カナン侵攻によって奪った土地での収穫を寡婦ルツに分け与えるボアズを「牧歌的に描く」ルツ記などには、現代の感覚からすれば釈然としないものがある。

もし、ここで、1.の描写は神のみ旨に適い、2.の描写は人間が犯したものである、とするならば、この3.の描写はどう判断されるのだろうか。それは曖昧な判断とならざるをえなくなるのではないか。

この困難を生じさせるのは、1.と2.の記述の責を、それぞれ神と人間に割り振るからである。その結果、3.の問題を生じさせるのだが、それだけではなく、神を善ならしめようとする意図によるこの割り振りは、神概念を人間の判断に基づく恣意的なものにするという問題も生じさせる。正義と見えるところを神に、罪と見えるところを人間に帰すのであれば、神は我々が抱く正義感覚によって作られた神ということになる。

それゆえ上の1.2.3.は、何らかの意味においてすべて神のみ旨が表されたものと見るか、または、いずれも人間の所業と見なして聖書からは神の知識を一切得られないとするか、のどちらかしかないと考えたくなる。そうすれば3.の曖昧さの問題も神概念の恣意性の問題も生ぜず、問題が簡単になるからである。

しかしそれはArgument 1-3での「聖書信仰」の議論において、「聖書の霊感部分とそうではない部分の線引きが難しいからといって100%のところに線を引いてしまうのは安易であり粗雑な議論を招く」とした批判を自らに招くことになるだろう。

つまり、聖書記事を神と人間に割り振ることも、そのどちらかに振り切ることも、簡単に「それでよい」とは言えない。ここでは、判断保留の中途半端な場に立ち続ける忍耐が必要ということである。しかし、次のことに関しては判断保留ではなく、「我々は判断する」と言うべきではないか。

すなわち、あまりに極端な悪の行為については、たとえ我々が神を十分には理解できない身であるとしても、それを神の行為に帰すことは、神に対する理解にさらなる混迷を加えるだけのことであって、神理解を妨げるということである。

そのようにして神を完全に意味不明の存在に追いやることは、神に対する疎遠な態度であり、ルカ福音書19章にある十ミナのたとえの「悪いしもべ」のようでもある。彼は主人を理解せず「預けなかったものを取り立てる計算のこまかい、きびしい、恐ろしい方」と考えて十ミナを隠し続けた。彼にとって主人は意味不明であり、どのような悪人でもありえたのである。

したがってやはり、聖書に記された悪と見える行為の記事については、たとえ線引きが難しいとしても、そのどこかに、神に帰される部分とそうではない部分の境界自体は存在しているとみるべきである。この意味では、カナン侵攻の責任の所在を人間に帰す、上の引用論文著者の見方が妥当である可能性を否定しない。

ただしそれはあくまでも残虐な行為に関することであって、論文著者が述べる「カナン侵攻」そのものは神の意志に由来すると私は判断する。というのは、もしカナン侵攻の責をまったく神に帰さないとするならば、先の問題意識、すなわち「神の概念をどこに見いだせばよいのか」という根本的な疑問が復活するからである。

出エジプトからサウルによるイスラエル建国において、カナン侵攻は歴史的にその中心となる出来事である。これを神の意志に帰さないのであれば、我々は「イスラエルに対する神の選び」というユダヤ-キリスト教に通底する根本概念を見直す必要に迫られる。その場合、文学の名言よろしく「神は聖書の細部に宿る」と言わなければならないことになるだろう。聖書の細部に神の意志や性質が示されること自体は確かだが、それによって旧約聖書の大命題が神の意志でなくてもよいとすることはできない。

こういった悪の問題を考えるときは次のことを覚えなければならない。それは、キリスト教および教会は、現代の我々から見て理解が困難であるような、問題ある神を信じているのかということである。私はそうだと思う。

我々はある意味で恐ろしい神を信じている。しかし、信仰一般を見れば信仰に恐れが伴うのは通常のことであり、旧約時代のイスラエルの神信仰も明らかにそのようだったのである。神を天地の造り主と信じる時点で、非力である人間からする神の恐ろしさは充分すぎる。キリスト教の神を安心安全、人畜無害と考えることは便のよい現代信仰であるにすぎない。

--------------

そもそも我々は神を正しいものとして守らなければならないのだろうか。神は我々人間が守らなければ立ち行かなくなるような存在なのだろうか。また逆に、神がどういうものであったとしても、それによって我々が困らなければならない理由はあるのだろうか。我々が神に対して困るというのは、ちぐはぐというか出過ぎたことに思われる。

ただ、どちらにしても神は理解の届かない存在であることには違いない。そういうものとして、我々は旧約聖書、新約聖書において神を知らされてきたはずである。カナン侵攻の他に旧約聖書からさらに一つだけ例を挙げてみれば、創世記に、神ヤハウェがモリヤの地で息子イサクをいけにえとして献げよ、という無理難題をアブラハムに告げた記事もある。

そして新約聖書に伝えられたイエスは、ユダヤ人たちに理解されることなく殺され、弟子たちもまた彼を理解することなく十字架刑に恐れをなして離散したのである。イエスもまた理解困難な存在であったことを我々は知らされている。

神と等しいとされ、人の目に現れたイエスでさえそうなのであれば、隠された神についてはなおのこと理解困難な存在として受け止めることが、神認識の第一義でなければならないのではないか。未遂となったイサクいえにえも、完遂されたイエスの死も、後になって初めてそれらにおける神のみ旨が理解された。それゆえカナン侵攻について、現在なお理解し難いとすることは誤った態度ではないだろう。

また、敢えて思い起こせば、新約聖書に教えられている神は終末に裁きを行う。イエスも地獄での永遠の責め苦ということに言及している。それは、通常の人権感覚から言えば不正であるだろう。言うまでもなく、大罪人にも人権があるからである。しかし、神は永遠の人権侵害にあたる裁きを厭わない。それは、人権など通用しない厳しさが神にはあるということである。

我々は新約聖書に教えられている神のこのような面に目をつむりがちだが、キリスト教はそういう神を抱いた宗教である。旧約、新約に伝えられている神の非道を何とか仲裁しようとする企ては、ちょうどペテロが自らの死を語り始めたイエスを諫める場面のようである。イエスはペテロの忠告を退けた。神もまた我々の仲裁を求めてはいないだろう。

我々は神の側に立つ者であり、けっして人間と神の間に物分かりのよい中立者として立とうとするものではない。理解しがたい神だが、しかし、我々はただイエスに対するある確信から、イエスが信じ、そして我々に教えた父なる神の側に立つのである。(イエスに対する「ある確信」の生成についてはChapter 3に述べたところである。)

ただし、神の側に立つといっても、我々は神の試練に苦しむヨブに忠告する友人たちのようであるべきではない。彼らは神を分かっているかのように振る舞って、ヨブの神に対する疑義を封じようとする。しかし神に対する疑義は大切にされなければならない。それによって神理解が深まることがあるからである。逆に、神を疑問符だらけにして、神が悪でも残虐でも何でも構わないとすることは十ミナの「悪いしもべ」の考え方である。我々は神のみ旨を悟っているかのように神の側に立つというのではなく、神を無理難題の神として遠ざけるのでもなく、分からないながらもただイエスへの信仰によって神の側に立っているのである。

神が人間から分かたれた聖なる存在であることについては我々はそれを断言してよいだろう。しかし、神が我々が思うような正義の存在であるかについては断言できないとするのが正確である。もちろん正義は神の属性である。ただしそれは我々が思う正義と対峙するような別の属性の下にあるのかもしれない。そういった事柄は我々が決定できることではないし、我々が決定したとて何の意味もない。

--------------

すなわち、旧約聖書の残虐な行為の記事を神に帰すことはできないが、一方で、神は我々に計り知れないという点をおさえておかなければならないということである。そうでなければ、神は容易に我々の考えの下に置かれて、我々が神概念を操ることになるからである。

キリスト教信仰においては、旧新約聖書に伝えられた神以外の神を知らない。たとえそれが古代および一世紀のユダヤ人の信仰あるいはイデオロギーに過ぎなかったとしてさえ、彼らのその信仰や思想の外に聖書の神を知る手立てはない。旧約聖書に書かれた神以外の神を我々は知らないとしなければならないし、それは新約聖書についても同じである。そこに伝えられている神を我々は引き受けており、そうしていることの責任を我々は負うのである。

そこで、ここでのその責任、すなわちここに課された問題に立ち返れば、問題はこのような恐るべき神を信じていながら、いかに善をなし、正義を主張できるかということである。旧約聖書の恐ろしい戦争の記事を幾分かでも神に帰しながら、なにゆえに、そのような神を信じる者が平和を宣べ伝えることができるのだろうか。

私はこの問題を、神のみ旨の境界線を聖書のどこに引くかという線引きの問題にしたくない。先にも述べたように、その境界は聖書のどこかにあるはずである。ここで、聖書に書かれている出来事の全部が神のみ旨だとすることは、飛行機墜落事故も神のみ旨だと言うことに等しい。それは乱暴な、そしてほぼ意味のない考え方である。

したがって聖書を放棄するのでない限りは、神のみ旨の境界線は聖書のあちこちに細かく、そしてそれぞれの箇所において重層的に存在していると考えなければならない。しかしその判断は実際には不可能である。上に見たように、曖昧な判断とならざるを得ない箇所があり、また我々が良いと思うこととは異なる善を神が持っている可能性はいくらもある。つまり、神の意図についての判断を確定し、神と人の仲保者となることなど我々にできることではない。

それゆえ、イスラエルのカナン侵攻に関する記事についての解決を聖書の線引き問題として扱うことはしない、すなわちその記事と平和主張の問題について、カナン侵攻を神に帰すか否かによって調和を図ることはしない、というのが私の考えである。つまり、私は引用論文著者の「カナン侵攻の残虐さを人間に帰す」という線引き案に厳密には賛成できない、という以前に、この問題を線引きによって扱うこと自体に反対する。

そして実際、この問題は、そのような線引きを棚上げにした上で解決することができる。というのは、まさにその解決こそが、先に述べてきた、イエスの山上の教えにおいては結合していた父なる神への信仰と隣人への良き業の勧めが、すなわち信仰と倫理が、結合から分離へと発展したことによって可能となっているからである。

我々は戦闘と裁きを行う神を信じるが、しかし我々はイエスの「隣人を自分自身のように愛しなさい」という命令に基づいた倫理を実践する。信仰は救いに関わるのみであって倫理の役割は別である、というパウロ・ルターの信仰原理がそれを可能にする。我々がどのような事柄を真理として信じていたとしても、それとは別に、我々の行為はただイエスの命令に基づいて行われるのである。

――――――――

この原理を持たないユダヤ教国家である現在のイスラエルには、神への信仰を保ちながら隣人への愛を優先する原理は存在しない。旧約聖書の時代、イスラエルには「十戒」と「アブラハム契約(Argument 1-2参照)」があった。これが新約聖書時代の「山上の説教」と「救いの信仰」に対応する、ユダヤ教イスラエルの倫理と信仰である。

十戒とアブラハム契約については、アブラハム契約を十戒の「殺してはならない」という命令を免れる超法規的な神の意志の約束とみる、あるいは十戒を神がアブラハム契約を履行するための条件とみるという見方が可能である。ただしいずれの場合も、十戒はアブラハム契約に従属している。つまり旧約時代の倫理は信仰に従属する位置に置かれていたのである。

それゆえ彼らにおいては信仰に徹するほど、旧約聖書に記された神の命令としての過酷な振る舞いが顕在化し、それは今なお同じである。それが、倫理が信仰から独立しておらず、倫理が信仰の意のままに置かれる原理主義の構造なのである。信仰に従属している十戒は、信仰が命ずる行為の歯止めとなることができない。

旧約聖書におけるカナン侵攻を神の主権行為に帰すとき、それがカナンとイスラエルに対する正しく公平な扱いであったかについて我々は何らかのことを断言することはできない。その行為は神が引き受けられた汚れ仕事に見える。

しかし神は、その時代時代に可能である限りの善をなしてきたはずだということは言えるだろう。我々の時代における善の基準とは異なるが、イスラエルにとっての善という形をとって古代世界に秩序を実現してきたことが神の正義であるのかもしれない。つまり、堕落した人間世界において可能な神の正義とは、歴史において漸進的である性質の正義であらざるをえないということである。しかしながらはっきりしたことは言えない。

あるいは、救いとそこに結ばれる信仰について、我々は教えてもらわなければそれを知ることができなかったのであるように、

したがって「カナン侵攻は理解はできないが神の正しい行為だ」と我々は言うべきではない。また、「かつてのカナン侵攻はただ人間の側が罪として行った行為であり神の意図に反している」と断言することも不適切である。これらは神のみ旨の境界が分かったからではなく、問題解決のために極端な線引きを行っているだけだからである。

――――――――

我々はこのような形でこの問題を結着させるのではなく、ただ、今どのような倫理を実行すべきであるかについて我々に与えられた原理に目を向けるべきである。すなわち、何らかの境界線判定を行って神を善ならしめるのではなく、イエスの教えに従うことを優先することによって神の側に立ち続けるべきである。神の側に立つということは、神の正義を保つことの我々にできる代案である。

イエスと新約聖書を得ている現在の我々は、もはや「約束されたものを得ていなかった人々」(ヘブル11.39)のような途上の形の正義を実行しなくてよいし、またすべきではない。善や正義の観念では賄い切れない旧約以来の神への信仰を保ちながら、しかしこの世界において我々はイエスが教えた二つの戒めを実践するのである。

それはイエスが「どれが一番大切な戒めか」と律法学者に問われて、第一の戒めとして神を愛することを告げた後、「次にはこれです」と言って「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」と教えたからである。(マルコ12.28-31)「どれが一番か」と聞かれながら、イエスはそれは二つあるとした。マタイ福音書には、イエスが「第二の戒めもそれと(第一と)同じようにたいせつです」と言ったと記されている(22.39)。

すなわち、隣人を愛する倫理は神を愛する信仰に次ぐ第二の、しかしそれと同等の――したがって、それぞれが独立した――キリスト者の生き方の原理であるということである。先に述べたように、救いは信仰のみによるというパウロ・ルターの信仰原理は、救いに倫理は関わらないことを言うものである。それにもかかわらずイエスは信仰と倫理の両方が同じく大事だと教えている。これは倫理が、信仰とは独立した重要さを持つことを意味している。それゆえ、神への信仰と隣人に対する倫理のそれぞれを等しく保持すること、これが「キリスト教倫理独立派」として当論考が示す現代キリスト教のあるべき姿である。

カナン侵攻の是非についての判断を棚上げにしてイエスの教えに従うことを是とする「キリスト教倫理独立派」の考え方は、聖書記事の真偽には目をくれず、ただイエスの教えを重要とみる「キリスト教啓蒙主義」の考え方と同じではない。カナン侵攻の問題を棚上げにしてよいのは、それがキリスト教信仰の始まりに関係するものではないからである。

Chapter 1で繰り返し確認されたように、キリスト教信仰は聖書に記された出来事に依拠する事実依拠的信仰である。したがって、キリスト教信仰の発生に関わるイエスの記事については、復活を含めてその真偽が重要であり、同じく、カナン侵攻記事の歴史的真実性についても重要とみる。

しかしカナン侵攻の是非というのは事実判断ではなく価値判断である。それはキリスト教信仰成立の条件ではない。仮に、カナン侵攻記事が事実ではなかった場合、それは事実依拠性を持つキリスト教信仰にとって有利な事情なのではなく、むしろかなり致命的というべきである。しかし、カナン侵攻が悪と判断される場合や判断がつけられないという場合、それは善悪の価値判断に関係したことであるのでそのようなことにはならない。このことがカナン侵攻の是非を棚上げにしてよい理由である。

ただし繰り返しとなるが、「キリスト教倫理独立派」は聖書記事の事実性をみな棚上げにしてキリスト教を道徳宗教にしようとするものではない。「信仰の事実依拠性」という正統主義の原則を保ちながら、倫理については信仰からの助けを受けつつも信仰には縛られないことがキリスト教倫理の正しいあり方だと考えるのである。

すなわち、前段終わりに述べたように、キリスト教倫理はキリスト教倫理B0「神の憐れみを受けた者らしくあれ」において救いの信仰とつながっており、これを土台とする。このB0なしにイエスの「自分と同じように隣人を愛せよ」というキリスト教倫理B1を実行することはできない。人は命令や義務だけでは生きられない存在だからである。この認識の上に、キリスト教倫理B1は信仰から独立した倫理を構築する。

以上により、先の引用論文に関する結論として、当論考は、たとえ「神がカナン人の虐殺を命じた」という旧約聖書の証言の出所を神に帰すとしても、そのことと戦争なき平和を願うことを両立させる原理をキリスト教は持っていると主張する。それがパウロ・ルターの信仰原理による信倫分離である。信仰と倫理が未分離の宗教では、事の善悪を超えたものとしての信仰を優先させれば原理主義に陥り、その危険を避けようとして倫理を優先させると神のみこころの善し悪しを人の判断の下に置くことになる。

引用論文著者が言う「旧約聖書の証言の出所を神に帰するのであれば神の名を掲げる現代の戦争を肯定することになる」という結論は、原理主義戦争を目の当たりにする現代の我々に、カナン侵攻記事に関して信仰優先ではなく倫理優先の聖書理解に立つべきことを訴えるものだが、先に述べてきたように、そのことは神の行為を我々の判断の下に置くという、原理主義と対の関係にあるもう一方の望ましくない状況を生じさせるのである。その結果は、現代的啓蒙主義キリスト教に行きつかせる。

しかしこのことは、旧約聖書しか持たず信倫一体のままであるユダヤ教が陥らねばならない袋小路なのであってキリスト教がそこに追い込まれることはない。キリスト教においてそれが避けられないこととして論じられているとすれば、それはキリスト教における信仰と倫理が、ユダヤ教のごとくに理解されているということである。

結論

(1) カナン侵攻記事に神の意図をまったく認めない解釈は、聖書を神のことばとする信仰においては論外。

(2) カナン侵攻記事の具体的内容に線引きをして、神の関与と人間の所作を振り分けることによる神の正義の確保は、それをどう割り振ったとしても恣意的な判断となり、神の正義のあり方を我々の判断の下に置くことになるので神理解の仕方として誤り。

(3) したがって、カナン侵攻記事について、我々はそれを我々が抱く神の正義の観念と整合させることはできないと判断する。ただしそれは神を悪とすることではなく、我々にとって神が理解できない面を持つ存在であることを覚えるという意味である。

(4) しかし、神を理解しえない存在とする判断を採用したとしても、あるいは、カナン侵攻を神の意図によるとする解釈を採用したとしてさえも、そのことは、キリスト教信仰者が戦争なき平和を願うことを不可能にしない。キリスト教においては、パウロ・ルターの信倫分離の原則により、信仰と行いは一つの原理ではなく二つの原理として独立しているからである。

(5) この信倫分離の原則は、カナン侵攻を人間に帰すことによる性急な神の正当化をせず、「隣人を自分自身のように愛せよ」というイエスの命令を実行することをキリスト教的な正しい態度とする。

追記:(2025年5月)⇧

過日、「旧約聖書における戦争」を主題とする研究会が日本福音主義神学会により開かれた。

質疑の時間になり、私は主講演者の左近氏に次のように訊ねた。

「旧約聖書の『聖絶』

左近氏は「『聖絶』は歴史事実であるという研究を出している研究者はいる」として「クレイマー」の名を挙げた後、「しかし旧約時代に何が史実であったかは、確かな証拠がないことなので確定しようがなく、史実であったかなかったかを問うことはほとんど意味がないことのように感じている」旨を回答された。

佐藤氏にも接する機会があり、幸い、当稿「補論2」のプリントを受け取っていただくことができた。その後のメール交換の中で、私は次のように書いた。

「先の論文で佐藤先生が示されたのは、キリスト教にとって都合の良い諸々の事象に限られているように見えます。そして、その状況に基づいた聖書解釈を示すことで、聖書の字義的解釈の不適当さを明らかにしようとしている、ということと思われます。しかし左近先生の『聖絶』に関する議論と同じく、佐藤先生の『神に帰すか、人に帰すか』という判断についても、必ずしも今回、佐藤先生が示されたような(原理主義信仰を回避させるのに有効であるような)研究だけではなく、キリスト教にとって致命的となることを導くような研究もあるのではないかと想像します。そうすると、やはり学問的には、カナン侵攻記事を『神に帰すか、人に帰すか』ということはどちらとも判断できないとするのが、学問としての公平な立場ということにならざるを得ないのではないかと考えます。そのようなことから、私は原理主義的信仰にならないための根拠を、史実の証拠に求めることはできないと考えています。」

これに対して、佐藤氏からは拙論についての感想と共に「『原理主義的信仰にならないための根拠を、史実の証拠に求めることはできない』『戦争なき平和を願うことができるためには、史実探求とは別の原理が必要である』という主張に完全に同意する」との返信を受けた。

キリスト教の立場にある我々は、キリスト教にとって有利となる証拠や研究に頼り、研究そのものが偏りがちとなることが避けがたい。私のこの「信仰と理性論」では、議論をより完全なものとするために、主流派神学およびカント哲学に最大限譲歩した上で反駁するということを行ってきたが、それでも議論の偏りは完全には避けられていないと思う。

しかし、それが単に議論としての偏りであれば反論は可能であるので、それによって当の研究が不適切となるわけではない。論考とは見落とされていた片側の主張の論拠を拾い上げるという、そういうものでもあるだろう。しかしながら、考古学やオリエント学となると、これは「物証」に関係する学問であるので、偏った証拠や見解だけを追求することは、刑事裁判でのそれと同様、誤った判断を導きかねない。またそういったものを、反論が困難な状態にある専門分野外の人々に提示することは研究発表の信頼性を損ねるだろう。

今回の研究会に立たれた両氏が認めるように、考古学的・オリエント学的研究においては、キリスト教に有利である証拠も不利である証拠もあるとのことである。そうである以上、たとえそれが聖書に対する硬直した字義的解釈を回避させ、原理主義的信仰を免れさせる方法として機能するとしても、片側の論拠を重用してキリスト教擁護のための砦とすることには慎重でなければならない。

キリスト教の立場にある研究者は、第一義においてキリスト教の側にではなく事実の側に立たなければならない。補論1に「キリスト教信仰の事実依拠性」の定義について確認したとおり、キリスト教は信念にではなく、事実に基づく宗教だからである。キリスト教の味方になれるのは真理の探究者であることによってである。キリスト教信仰にとって有利であるような論証も、それが真理でないなら逆にキリスト教を貶めるだけのものである。

ここで「事実の側に立つ」とは、キリスト教にとって有利となる証拠も不利となる証拠もあることを受け止めるということである。その結果として私は、キリスト教信仰者が原理主義信仰に陥らないための方策を、それら不確実である史実に求めることはできないと判断する。それゆえ、旧約聖書の「カナン侵攻記事」を背負うキリスト者が戦争なき平和を願うことができるためには、もはやほぼ不可能である旧約歴史の確定とは別の原理が必要なのである。

旧約聖書に何が書かれ、旧約時代にイスラエルによって何が行われたにせよ、キリスト者が戦争なき平和を願うことができる原理は、パウロ・ルターの信仰原理がもたらすキリスト教の「信倫独立」から与えられると私は考える。すなわち、新約聖書に伝えられたイエスの倫理を、信仰と同等の教えとみる信仰-倫理観に立つとき、たとえ「カナン侵攻記事」を神の意志に帰したとしても、それと平和を希求することに矛盾はない。

〈イエスの復活の事実性の受容原理としての「パウロ同等」〉(2026年2月)⇧

前段に、「キリスト教は信念にではなく事実に基づく宗教」であると述べた。しかし省みて、キリスト教信仰者は、その信仰の初めに、客観的には不確かであるはずのイエスの復活の出来事について、それを起こったこととする断定を行っているのではないか。「信仰の事実依拠性」が信仰者にそう促させるはずである。しかしこれは信仰に都合のよい断定を行っているということではないか。前段で、学問で許されないとしたことが、なぜ信仰では許されるとしてよいのか。これを考えておかなければならない。

しかしながら、この問い立てにはキリスト教信仰とイエスの復活の事実性の関係について、ある種の漫然とした誤解が含まれている。

信仰者は、イエスの復活が事実であることが自身の信仰にとって有利な事情として働くために、それを事実であると断定しているのではないし、また、自身の信仰が正統信仰であるために不可欠であるという理由で復活を事実とする断定を行っているのでもない。

そもそも使徒後における一般的なキリスト教信仰では、復活が事実であるか否かの判断をしていない。信仰者は復活の事実を肯定しているが、それは判断によってではなく受容あるいは Chapter 4 - Confirmation 2 に述べている「意志的承認」によってである。

キリスト教信仰とイエスの復活の事実性は以下の関係にある。

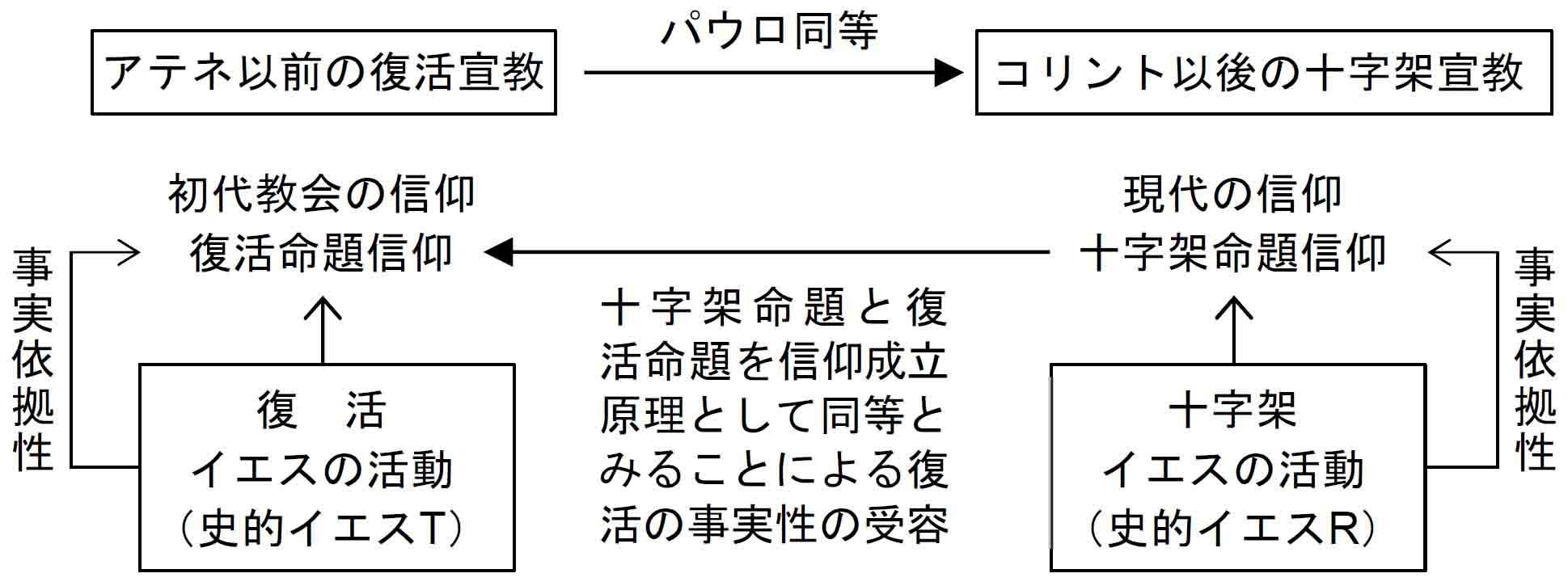

Chapter 3 - Proposition 1-Argument にみる通り、ペテロとパウロを初めとする初代教会の使徒たちは、イエスの復活についての解釈である「復活命題」を得て、それによってキリスト信仰を得た。ここでは「イエスの復活 → 復活命題の獲得 → 信仰成立」という流れにおいて、信仰は復活の出来事に依拠して成立している。

つまり、使徒においてイエスの復活を事実とするのは、それが彼らの信仰成立に必要だったからではない。弟子であった彼らですら予期しなかったイエスの復活という出来事が初めに起こり、それを経験したことが出発点となって彼らの信仰が生じたのである。

ここでのイエスの復活は、信仰者による都合のよい断定というのではなく、ちょうど我々がある事件に出くわすのと同様に、有無を言わさぬ事実として彼らが直面した出来事なのであり、それによって彼らは復活を判断するのではなく証言する立場に置かれたのである。Ⅰコリント15.14-15のパウロの言に基づく限り、イエスの復活はこれ以外のものではなく、使徒が証言したイエスの復活は、少なくとも信仰の産物ではないということは承認されなければならないことである。

使徒は、ただ復活を事実として受け止めており、その後に信仰が続いた。この意味で、ペテロを初めとする使徒およびアテネ伝道までのパウロ宣教における信仰と復活の事実性の関係は、復活の事実認定が先、信仰が後である。

しかし、Chapter 3 - Succession に述べるように、パウロは、復活命題による説教をアテネに置き去りにして、コリント伝道以後は十字架命題による説教に切り替えた。これ以後、十字架命題、あるいは復活命題以外のキリスト教命題を通じて信仰を持った人々、つまり我々使徒後の信仰者においては、信仰と復活の事実性の関係は、信仰が先、復活の事実認定が後となる。このとき我々はどのようにして復活を事実としているのだろうか。

ただし、繰り返しになるが、我々はイエスの復活が事実であると判断しているのではなく(我々がその立場にないことは明らかに過ぎることである)、イエスの復活が事実であることを肯定し受容しているのである。問題はそれがどのようにして行われているかである。

使徒後の我々は、イエスの復活の出来事からは切り離された状況にある。したがって、それを直接に肯定することはできない。肯定するのは間接的にということになる。

もし、正統キリスト教信仰とはイエスの復活を事実とする信仰であるから、我々の信仰にはイエスの復活の事実であることが自動的に含まれている、と理解するならば、それは、Chapter 2 - Argument 3 でみた、概念の定義と、その概念に対応する実在物の存在可能性とを混同した理解ということになる。

聖書信仰についてそこに述べた通り、キリスト教信仰が聖書を神のことばとする信仰でなければならないことは、キリスト教の定義によることであり、確かにその通りである。しかし、そのような信仰が成立可能であるのかどうか、また、その信仰が我が身の信仰においてに実際に成立しているかどうかは別の問題である。

同様に、イエスの復活を事実とする正統的キリスト教信仰が、実際にどのようにして実現されるのかは、定義に依存しない別の考察を要することである。

では、イエスの復活を実際に経験していない使徒後の信仰者はどのようにしてそれを事実として認めているのか。

使徒の復活命題信仰における信仰の事実依拠性とは、イエスの活動と復活がその信仰に先立っていることである。同様に、使徒後の十字架命題信仰における信仰の事実依拠性とは、イエスの活動と十字架上の死がその信仰に先立って存在していることである。十字架命題信仰は十字架上でのイエスの死についての解釈から生じる信仰であり、それはイエスの復活には関与しておらず、イエスの復活という事実に依拠した信仰ではない。

ここで、Chapter 3 - Succession の記述を思い起こしてみる。パウロはアテネ宣教までは復活命題による伝道を行っていたが、その異邦の地で復活命題の無効を経験したことから、コリント以後では十字架命題による宣教に切り替えている。

これは、パウロは、イエスの死を前提とする十字架宣教が、イエスの復活を前提とする復活宣教の代わりになると考えたことを意味している。つまり、コリント以後に宣べられた十字架命題と、アテネ以前に宣べられた復活命題は、信仰成立原理として同じ効果を持つとパウロは考えたのである。言いかえれば、復活命題によってイエスをキリストと信じることと、十字架命題によってそう信じることは同等であり、後者もまたキリスト教信仰の持ち方として正しいということである。

このように、十字架による信仰と復活による信仰はパウロにおいてつながっており、十字架命題信仰と復活命題信仰はパウロその人において同居している。この二つの信仰の関係を「パウロ同等」と呼ぶことにしよう。

十字架命題によって信仰を持つ使徒後の信仰者は、この「パウロ同等」によって復活命題を肯定することになる。復活命題信仰は、復活の事実を先とする信仰であるので、この肯定によって使徒後の信仰者もまた使徒と同じく、復活をキリスト教信仰に先立つものとする信仰を持つことになるのである。後代の信仰者がイエスの復活を事実として肯定することが正当化されるのは、この「パウロ同等」によると理解することができる。

したがって十字架命題による信仰者は、イエスの復活の事実性をパウロの認識に負っている。Chapter 2 - Argument 2 で見た「ローテの原理」が我々の聖書信仰の根拠をイエスが負うことを可能にするのと同じく、「パウロ同等」は、使徒後の我々の信仰におけるイエスの復活の事実性をパウロが負うことを可能にするのである。

キリスト教の信仰構造2

(「信仰構造1」はこちら。)