| 第二部 信仰と理性論 | 星加弘文 |

Chapter 4 超越的認識の可能性 (25)――「現象と物自体の分離」思想の考察

Section 11 実在論的視点による触発理解

実在論的視点から触発をみるということは、おもに「第二版序文」と「超越論的感性論」および「超越論的弁証論」の記述に、カントの超越論性である――「現象」と「現象と物自体」――のうちの「現象と物自体」が語られた部分をみることである。『純粋理性批判』が、これらの章において経験的実在論の立場を残していることがそれを可能としている。

Section 7-1で確認したとおり、カントの超越論的思惟において初めに設定されるのは「主観」と「対象」である。この超越論設定を出発点として、「超越論的感性論」および「超越論的分析論」において、まず構成主義的思惟による前件肯定論証が行われ現象概念が構成される。

「主観」と「対象」の設定から始まる上の超越論思考に加えて、カントにはいま一つの論理上の思考が伴う。それが「物自体を知ることはできないが考えることはできる」(BXXVI)という「第二版序文」での言明に代表されるところの、物自体を実在論的に設定する後件肯定式推論である。この実在論的思惟では次のような推論が働く。

――何か或るものが存在する(仮定A)。とすれば、その何か或るものは我々の認識能力を触発し、何らかの表象を現出せしめることになるだろう(AならばB)。そして現に我々は経験的認識を有している(後件Bの肯定)。従って先の仮定Aは正しい可能性をもつ。――

経験的対象の背後に「何か或るもの」の存在を考えて経験的対象の説明とする、これが実在論的視点での触発構図である。この考え方から現象概念がどのように導かれるかをみてみる。現象に関してカントはまったく素朴に次のように述べる。

「物体の表象は何か或るものの現れであり、我々がそれによって触発される仕方にほかならない」

「だからまた現象一般という概念からおのずから生ずるのは、現象にはそれ自体現象ではない或るものが対応しなければならないということである。」(A251)

経験的対象はこの「何か或るもの」と「それによって触発される」我々の「主観」の二つから生じる。

すなわち、

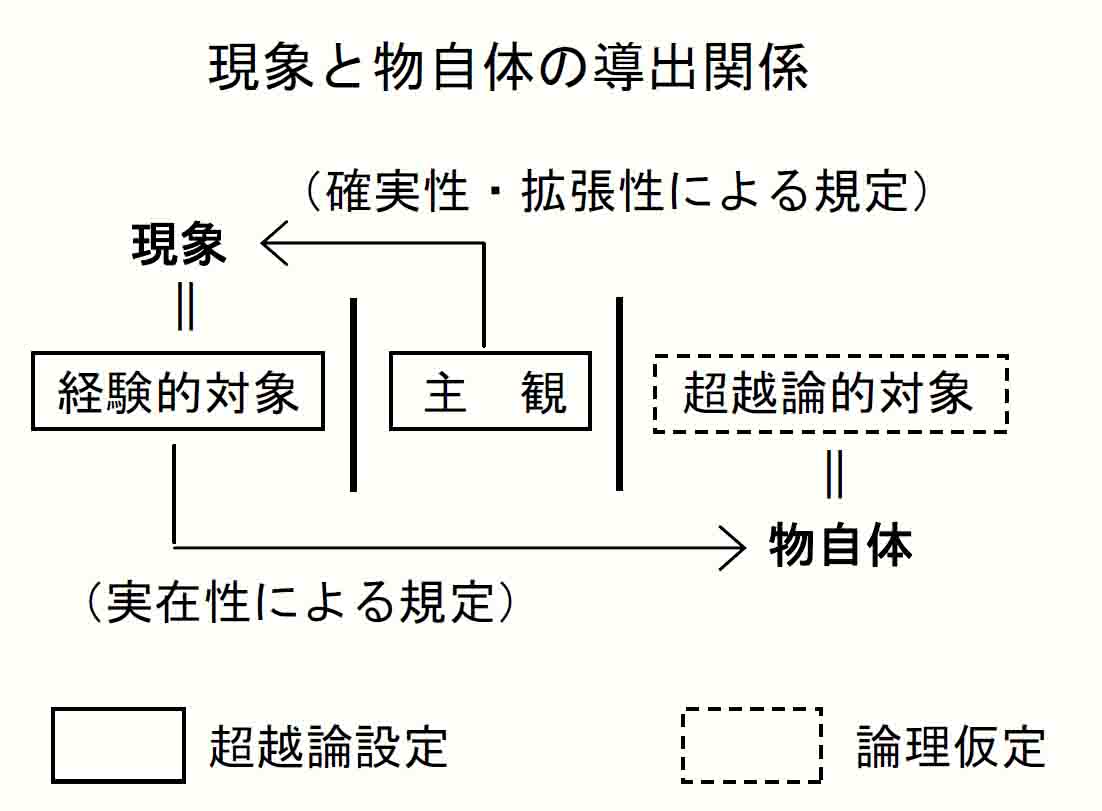

ということだが、ここで上図の左と中央、「経験的対象」と「主観」はカントの超越論的思惟における、すなわち『純粋理性批判』の構想における初期設定であり、上図右の「何か或るもの」は後件肯定式論証における仮定(「事物が理性によって物自体として考えられる場合」B44 中山元 訳)である。つまり、ここまでは主観と経験的対象という超越論設定に対して、実在論的思惟が実行されただけであり、現象も物自体も登場していない。

既述のとおり、この「何か或るもの」について、カントは「対象」または「超越論的対象」と述べるのが通例である。ここでは「経験的対象」と紛らわしい「対象」ではなく「超越論的対象」を採用することにすると、概念関係は次のようになる。

次に「経験的対象」は、「超越論的対象」が感性と悟性という我々の「主観」の制約が働いて成立したものであるところから、これを、概念規定を受けたものとして別名で呼ぶことが可能である。

すなわち「現象」とは、上の「経験的対象」を、「超越論的対象」との関連からみた場合の呼び名であり、超越論的思惟において最初に設定され、それゆえ規定されるべく提示されていた未規定の「経験的対象」を、主観能力による認識制約という規定の下においた際の名称である。

この「現象」は、経験的対象の別名であり実体としては同じものであるから、「現象」の原因は、経験的対象と同じく「超越論的対象」と「主観」の両者である。

現象の原因という場合、正確にはこの二つが指定されなければならないが、触発論では、現象のこれら二つの原因と、そのうちの一つである主観への触発体が混同される傾向にあり、そこに混乱が認められる。触発体とは、現象をもたらすこれら二つの原因に主客関係を設定した後のものと理解されなければならない。

すなわち「現象」の原因は、まず主体としての「主観」であり、その「主観」への触発体が「超越論的対象」という客体である。

以上で「現象」概念が導かれた。ここで重要であることは、この実在論的思惟においては、「現象」が「経験的対象」と「主観」という超越論設定の初期概念と、後件肯定論理の仮定概念だけから導かれており、特に「物自体」と呼ばれなければならないようなものは関与していないということである。

では「物自体」はどのように導かれるのだろうか。これまでのところでは「超越論的対象」は、実在論的思惟による単なる論理仮定であり未規定な概念であるから、ここで短絡的に「超越論的対象」を「物自体」とすることはできない。

また、一般的なカント理解においても、これら二つは、物自体概念の多義性に数えられている。

しかしこの点については、カントの著作全般をみれば疑いのない明瞭さをもって決着がつくのである。

「実際、感官の対象を単なる現象とみなすならば、我々はこのことによって同時に、現象の根底に物自体の存することを認めることになる。しかし、その場合にも…物自体の現われであるところの現象を知るだけである。」

「現象の背後には確かに物自体が(たとえ隠されているにせよ)根底に存在しなければならないということ」

「現象はそれ自体、物ではないから、現象を単なる表象として規定するためには、現象の根底に先験的対象が存しなければならない」

上の三つの著作(『将来のあらゆる形而上学のためのプロレゴメナ』『道徳形而上学原論』『純粋理性批判』)にわたって述べられているこれらの言明はみな同じことを述べており、明らかに、「超越論的対象」が占める位置に「物自体」が置かれている。したがって「超越論的対象」と「物自体」は、「経験的対象」と「現象」が同一であったのと同じように同一と考えられなければならない。そこで、

となる。以上が、標準的な触発理解であり、そしてカントが考えていたところの触発観念にほかならない。

しかし実は、このようにして現象と物自体を並べるところに問題が生じ始めているのである。この構図が与えるのが「現象の原因としての物自体」というイメージであれ、逆に「現象と物自体の分離」というイメージであれ、いずれにしても、それは現象と物自体間における相互の規定関係を印象づけるものである。

しかしながら、上に、触発の基本構造を初歩的理解をなぞるようにして確認してきたのは、現象と物自体の関係を、そのように相互に規定し合うものとして理解する仕方を払拭するためにほかならない。

実在論的思惟において、「現象」の導出に「物自体」の関与がないことは既述の通りだが、「物自体」についても、やはり、以下のとおり、「現象」との関わりなしに導かれているのである。

『純粋理性批判』は、経験的認識を、確実性と拡張性と実在性を持つものとして確立しようとするものだが、この中では実在性を保証するということが最も困難である。というのも、認識論的主観主義を確立するための主要議論である「超越論的感性論」と「超越論的分析論」が観念論の方法であるためである。

カントは第二版で「超越論的分析論」に「観念論論駁」を追加したが、そのことは「超越論的感性論」と「超越論的分析論」において構成された「現象」概念が、なお旧来の、外界の実在性を否定した観念論との区別において困難を抱えるものであったことを示している。

それゆえ「現象」概念の実在性は、最終的には、「超越論的感性論」から「超越論的分析論」までの観念論的叙述とは別のところから調達されてこなければならなかったといえる。カントはそれをどこからもってこようとしたのか。

私はそれはただ、ここでの実在論的思惟の前件である「超越論的対象」に、経験的対象が持つ実在性を直接付与することによってであると考える。

「かかる先験的対象の純粋概念が、即ち我々の経験的概念一般に対象に対する関係――換言すれば、客観的実在性を与え得るところのものである。」(A109)

「現象においては、対象はもとより、我々が対象に帰する諸種の性質もまた現実に与えられているものと見なされる。」(B69)

先に、経験的対象の実在性への確信が物自体の存在への確信になっていることを述べたが(Section7-2)、言いかえればそれは「経験的対象」の実在性についての確信を「超越論的対象」へ転嫁したということである。

現代論理学的に言えば、「経験的対象」に認められる実在性は「真理保存的」であり(「信仰論」Chapter 4 - Consideration 4 史的イエスR1)「超越論的対象」から保たれてきたものとみる、ということになる。そこで「物自体」とは、現象の導出のための単なる論理仮定であった「超越論的対象」に、経験的対象に認められる実在性を付与した概念といえるのである。

こうして、現象が、カントの超越論設定の一方の概念である「主観」における感性と悟性のア・プリオリ性から、拡張性と確実性において規定された概念であったように、物自体は、超越論設定のもう一方の概念である「経験的対象」から、実在性において規定された概念といえる。

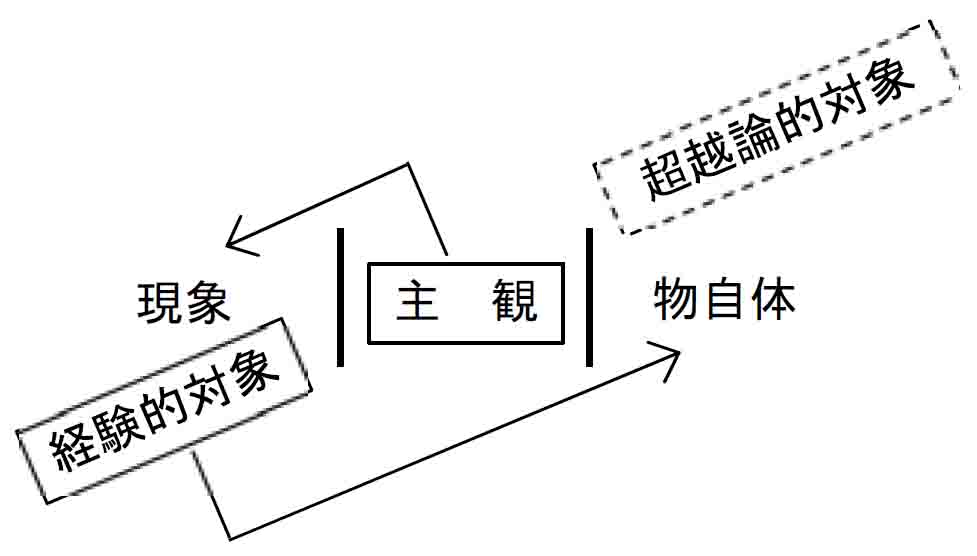

図を傾けてみると、水平方向の[現象|主観|物自体]が『純粋理性批判』が読者に示す概念であり、斜め方向の[経験的対象|主観|超越論的対象]が、それを導き出したカントの思惟であることが、「現象と物自体」という言い回しに馴染んできた読者にはより分かりやすいかもしれない。

このように、現象と物自体はいずれも、「主観」と「経験的対象」の超越論設定から、

この「規定関係にない」ということは、必ずしも両者が世界を二分する論理的な排他関係にあるのではないことを示唆するものであるだろう。むしろ「現象」の原因を「物自体」とする実在論的な触発理解では、現象と物自体は因果的連関のうちにあるとみられる。

その際の「超越が内在に関わる」あるいは「因果性は現象についての規定であり物自体の規定ではない」という困難に関しては後述するとして、「現象は物自体ではない」という言明をどう解するかという点に関しては、カントの次の言明に答えの手がかりを求めることができる。

「我々が直観するところの物はそれ自体としては、我々が実際に直観しているところのものと同じものではない」(B59)

上文も「現象は物自体ではない」が述べられたものとみることができる箇所だが、ここでは「直観しているところのもの」つまり「現象」との連関において、「物はそれ自体としては、現象と同じものではない」と言われている。この「現象と同じものではない」という述べ方に、「現象は物自体に当然関係したものだが」というカント自身の考えが前提されていることが感じられるのである。

カントが現象を物自体の「現れ」としていることは当節最初の引用文(B61)を初め、多くの箇所により明らかであるから、『純粋理性批判』を早々に投げ捨てるのではない限り、物自体が何らかの仕方で現象と関連しているとカントが考えていることは認めなければならない。カントが述べる「現象は物自体ではない」という言明は、この見方の上で理解していかなければならないのである。

すでにSection 6で「現象/物自体」の区分が、そのまま「認識可能/認識不能」という論理的区分に結びつくものではないことを述べたが、確かに、否定文は主語の反対を主張するものとは限らない。上で確認したこと、すなわち現象と物自体はそれぞれが独自の出自を持つのであって相互に規定し合う関係にあるのではないということを踏まえると、「現象は物自体ではない」という言明は、全否定文としてではなく部分否定の意味に捉えるときに正しい理解となると考えられる。

たとえば、塩に何かの混ぜものをして作られた調味料は「塩」とは呼ばれない。もはやそれは「塩」ではないものの、しかし塩との関連は保っている。また、銀をある一定割合以上含んで産出される金の天然合金は「エレクトラム」と呼ばれ「金」とは呼ばれないのだがこれも同様である。

あるいは、川が海に注ぐところでは、汽水域を経て淡水が海水に変わるが、通常「水」とは真水を指し、塩水である海水を「水」とは言わない。この意味で確かに「海水は水ではない」。しかし海水と淡水は共通性をもち、そのためボラやサケのように海から川にやってくる魚もあるのである。

現象と物自体の関係についてのイメージをこういった例に求めることには限界があるが、少なくとも「現象は物自体ではない」という言明を両者の絶対的無関係が述べられたものと理解することが必ずしも正しいわけではないことについては確認できるだろう。カントの言わんとするところは「現象は物の表れだが物そのものではない」ということであり、それは「海水は水だが真水というのではない」というのと同じ構造なのである。

最後の問い「超越たる物自体は内在への触発体でありえるか」を考えてみる。

――物自体は主観を触発するのか。したがって、超越たる物自体は内在に関与するのか。――先の注[4][5][6]の三著作の引用文に照らして、カント自身は明らかにそう考えていることは否定のしようがないことだが、カントに対するこの見方を妨げる理由の一つは物自体概念の多義性にある。

確かに、先の引用や「超越論的感性論」での物自体が、経験的対象のすぐ背後に存するのであるような日常世界に近接したイメージをもつ概念であるのに対し、「超越論的弁証論」での物自体は、空間の果て、時間の始源に屹立しているのであるような、いわば宇宙論的なイメージをもつ概念であり、これら二つの物自体はかけ離れた様相を呈している。

そして、もし物自体がこのような多義性をもつのであれば、物自体に関する言明を整合的に理解しようとすること自体無駄なことであって、超越が内在を触発するともとれるカントの物自体言明を、文字通り受け止めようとする必然性は少ないということにもなるだろう。

しかしながら、カントは、これら二つの物自体について、一方を素朴実在論の前提として、他方を形而上学の超越概念として語るといった区別を行っているわけではない。カントが物自体を述べるときの仕方によく注意したいと思う。

「もし物が理性によって物自体として、我々の感性の性質を顧慮せずに考えられるならば」(B44)

「我々に特有な表象方法を度外視して、物一般を云々するとなると」(B51)

「対象を直観する仕方は度外視される」(B55)

「直観の仕方を無視して」(B307)

これらにおいて言及されている物自体とは、経験的対象に対して我々の直観能力を「顧慮せず」「度外視して」「無視」するところに成立する概念とされている。直観能力とはとりもなおさず「超越論的弁証論」のアンチノミー命題で主題とされているところの空間、時間を表象する能力のことである。

したがって日常経験において、もし仮に、我々が自身の純粋直観を「度外視する」ということが可能である場合には、我々は一挙に「超越論的弁証論」に述べられているような空間の果て、時間の始源に立つことになるというのがカント認識論の世界観である。対象を初めに得る仕方としての直観に、空間と時間を算え入れるとは、このようなことを意味している。

それゆえ、日常的な経験的対象の背後に想定された物自体と、永遠の果てなる物自体は同じである。そして、カントは観念論的な「超越論的分析論」では主観が経験的対象の背後の物自体により触発されると述べ(B61)、また、実在論的な「超越論的弁証論」では現象系列の外にある物自体を現象の原因とみることが可能であると述べている。

つまり、この二つの物自体概念は共に現象に作用すると述べられており、ここに物自体の多義性はなく、カントの言説自体に破綻はない。それゆえカントが、超越である物自体が内在に作用するとしていることについては、そのことばどおりに受け止めるほかはないのである。

そうすると残された問題は、そのようなカント自身の考えが、物自体の性質に鑑みて矛盾ではないのかということである。しかし物自体が因果性を持つことを物自体の概念矛盾とみるのは、「現象は物自体ではない」という言明を、両者の性質における全面的な相反性として理解する、先に、Chapter 2で見てきたところの「古典論理」の排中律に捕らわれた理解の仕方がもたらすものである。

同箇所の「直観主義論理」の考察では、連続する二つの領域のうちの一方だけしか知ることができない状況にあるとき、例えば、規則性のない無限数列のように常に構成途上までしか知りえない場合や、死後までを含めて考えられたときの「世界」のような場合、実際に認識されている側の否定をもって、認識されていない側についての理解とすることが正しい理解とはならないことが示されていた。

現象と物自体として二分されるカントの認識観においても同様であり、我々はその一方である現象を知るのみとされているのであるから、認識不能側の物自体は現象の否定として理解してはならないものなのである。

現象の規定である悟性カテゴリーは、現象以前の事象である物自体を、どのような意味においても規定するものではない。物自体を悟性カテゴリーの反対の性質を帯びたものとして理解することは、物自体を現象から規定されたものと見なしていることであり、それは現象だけしか知りえない立場の者が行えることではないのである。

直観主義論理が教えるところによれば、認識できない側に対して判断できることは、認識できるものの否定としてそれを断ずるということではなく、「不明」あるいは「肯定の可能性を持つ不明」と考えなければならないということである。物自体を悟性カテゴリーの反対の性質を帯びたものと考えることは、物自体をある意味知りえるとする誤りである。物自体は悟性カテゴリーの反対の性質を持つものとしてではなく、悟性カテゴリーから自由な性質を持つものとして考えられなければならない。

カント自身も『判断力批判』の「序論」で次のように述べている。

「悟性は、みずから自然にア・プリオリな法則を与え得ることによって、自然が現象としてのみ我々に認識せられるものであることを証明する。従ってまたそれと同時に、現象としての自然の根底に存する超感性的基体を指示するが、しかしかかる基体がどのようなものであるかということに関してはまったく未規定のままにしておく。」

物自体による認識主観への作用という性質は、悟性カテゴリーに類比すれば「関係カテゴリー」の「因果性」に相当するけれども、しかしそこでの物自体の触発性質は、悟性カテゴリーの「関係」とも「因果性」とも異なる、いわば文字通り「触発性」として理解されるべき知られざる性質のものであるかもしれない。

ところでこれは「二重触発」の考えの根底にある想定でもある。確かにこれにより触発の困難はいったんは回避されるだろう。ただし「二重触発」という考えは、問題を先送りするだけであるということ以上に、カントが『純粋理性批判』で繰り返し示している現象と物自体の関係についての素朴な捉え方とはかけ離れているという欠陥を抱えるものである。

物自体に、二重触発説における「超越的触発」のような特別な性質を見ようとすることは、先に述べた「物自体を悟性カテゴリーから自由な性質を持つものとして理解すべき」という考えに適うものではある。しかし物自体の現象からの自由を考えるためには、必ずしも悟性カテゴリーに示されている以外の性質が物自体に備わっているとしなければならないのではない。

私がここで指摘したいのは、たとえ物自体の触発性が二重触発説における「超越的触発」というのではなく、現象における「因果性」とまったく同種のものと考えられたとしてさえ――そしておそらくカントはそう考えていたのだが――物自体の概念矛盾となることはないということである。

物自体という概念は、現象と別様の性質を持つものとして考えなくても、つまり『純粋理性批判』に述べられている概念範囲を出なくても、空間と時間および悟性カテゴリーという『純粋理性批判』が提示する概念の組み合せだけから『純粋理性批判』の範囲内で定義することが可能な概念である。

というのは、物自体に、空間、時間、12の悟性カテゴリーのうちの何らかのものを欠く、またはこれらに含まれない何らかのものが付加されているという状況があれば(こちらの場合は『純粋理性批判』の範囲を出ることになるが)、それは「現象ではない」ので、したがってそれは物自体の資格を有するので、物自体が「因果性」という悟性カテゴリー中の性質を持つことが物自体としての資格を奪うことにはならないからである。

物自体が「因果性」を持つのであれば、それは現象のカテゴリーに類することであるから認識されるのではないか、つまり不可知であるはずの物自体が認識されてしまうことになるのではないかと考えられるかもしれない――というよりも、そう考えられてきたことが物自体が矛盾していることの主張、そしてその矛盾から『純粋理性批判』を救いだそうとする触発論および二重触発説の発端だったのだが、この理解も誤りである。

カント認識論における現象とは、空間、時間、悟性カテゴリーから成り立っているのであり、我々の経験となるためにはそのすべてが揃わなくてはならない。『純粋理性批判』においては、悟性カテゴリーの一部である作用性だけからそれが認識可能なものとして成立してしまうような現象の概念は存在しない。

したがって、物自体がその性質の一部に作用性を持っていたとしても、それはなお現象ではなく、そのような物自体もまた我々の経験のうちには入れないものなのである。この点はすでに「かつ物自体」と「または物自体」の区別として詳細に述べてきたところである(Section 4-5)。