| 第二部 信仰と理性論 | 星加弘文 |

Chapter 4 超越的認識の可能性 (22)――「現象と物自体の分離」思想の考察

Section 8 新たな超越論理解による「第三アンチノミーのカント判定」の整合的解釈

直観表象から概念を構成する能力である「悟性」が、「図式」によって逆に感性から制約を受けるのに対し、概念を対象とする推論の能力である「理性」は、その制約を受けないことから、理性による推論は、感性的直観によって与えられる対象に制約されない何らかのものを私たちに教えるのではないか、すなわちそれは物自体の認識たりえるのではないか、ということが「超越論的弁証論」の端緒である。

カントのいう「現象」すなわち感性的でありかつ悟性的であるような認識とは異なる認識が可能となるためには、認識をもたらす複数の機能間に認識範囲のずれが存在していることが必要である。

感性と悟性が我々の認識能力である場合には、それらの認識範囲にずれがあるときにのみ、例えば、感覚器官はそれを捉えているが悟性においては理解できない事象の存在とか、逆に、観察においては発見されていないが概念としてはその存在が示唆される事象といったものが可能となる。カントにおいては、認識能力の範囲にずれがない場合に、すなわち、その認識が感性的でありかつ悟性的である場合に、それが我々の「経験」として成立する。

カントは感性と悟性の間に、この「ずれ」の事態が存在しないことを「図式論」で述べ、その可能性を否定している(B305)(Chapter 4-Section 6)。

しかし、悟性と理性の関係においてはその限りではなく、この種の齟齬が存在し、それゆえ理性は本来の形而上学的指向を発揮して、無限推論を駆使し概念から自由に飛翔しようとする。しかしその結果、理性はパラドクスを引き起こすに至る。

悟性が直観に対する総合作用であり、その根源に4種のカテゴリー(分量、性質、関係、様態)を有したのに対し、理性は概念に対する総合作用であり、その収束先として3個の理念(魂、世界、神)を持つ。

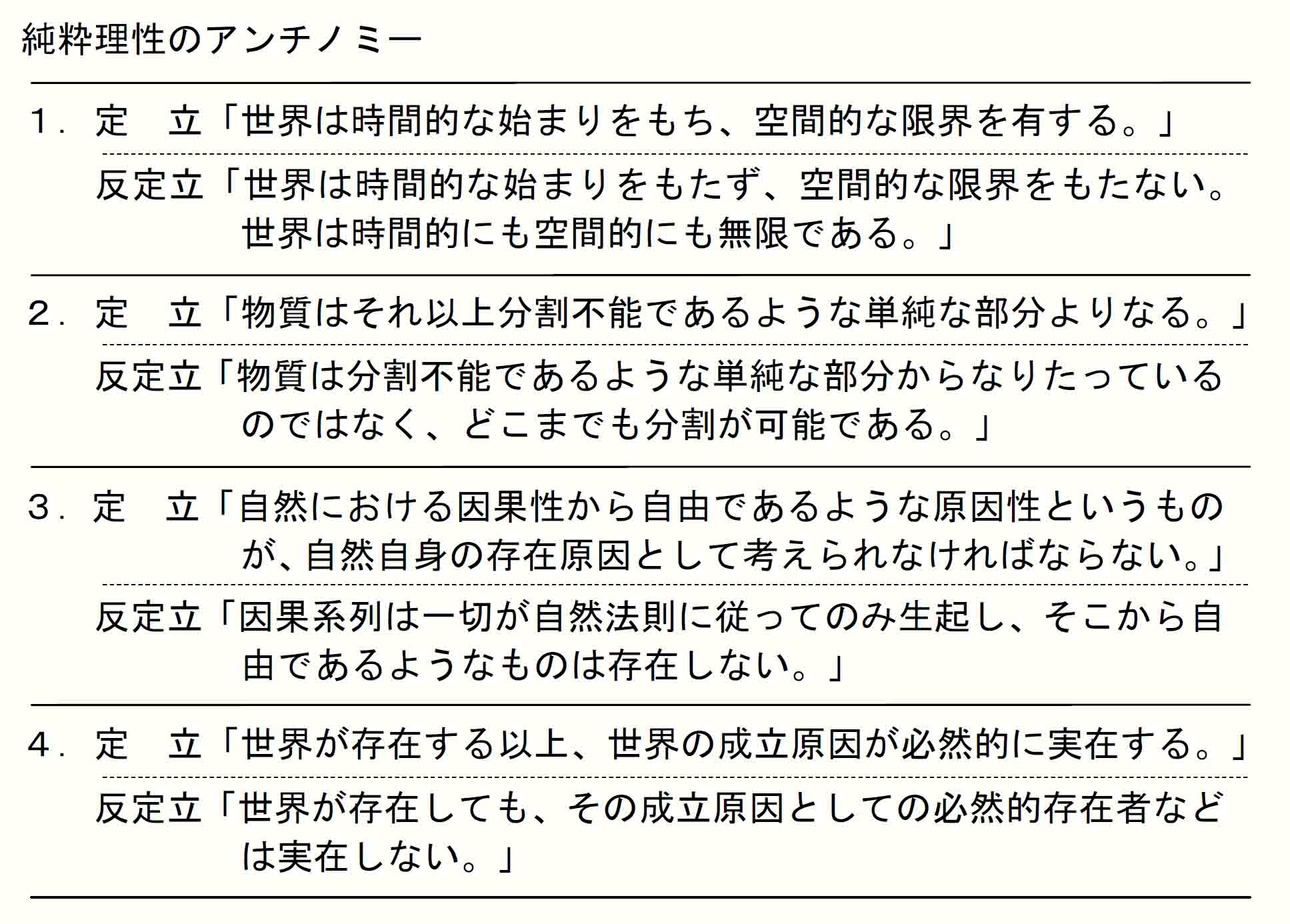

このうち「世界」理念に関わる理性推論では、世界という、通常の経験と同一視されてきたところのものを対象とすることから、本来は現象の総合原理にすぎない4種の悟性カテゴリーが適用され、その結果、定立/反定立からなる4種類のパラドクシカルな命題群(世界の有限/無限、物質の素の有/無、自由の可/否、第一原因の有/無)が導かれ、以下のような「純粋理性のアンチノミー」が形成されることとなる。

カントの定義によれば「世界」とは概念ではなく超越理念である。そのような「世界」理念に、本来「経験」にのみ適用可能な悟性カテゴリーを当てはめることから生じる上記の問題を、カントの超越論的視座、すなわち『純粋理性批判』の認識論に基づいて解いてみせようというのがここでの主旨である。

これにより、自身の『純粋理性批判』という新思想の正しさと、悟性カテゴリーを無制約に運用してきた旧来の形而上学の根本的誤りを明らかにするということである。

カントはこれを論じるに先立ち、まずこれらすべての命題が、定立側も反定立側も、ともに真となる「二律背反」であることを背理法を用いて述べる。

例えば、第一アンチノミーの定立命題については、「もし世界が時間的始まりをもたないとすれば現在までに無限の時間が過ぎ去ったことになるが、無限の時間を過ごすということはできないはずだから、世界は時間的な始まりをもつと考えられねばならない」とされる。

一方、反定立命題については、「世界が時間的始まりをもつとすると、世界すなわち物が存在しない虚時間があったことになるが、物の生起は時間の中でしか起こりえないから、虚時間において物が存在し始めるということは起こりえず、したがって世界は存在しないことにならねばならない。しかし、現実に世界は存在しているから、世界は始まりというものをもたないと考えられねばならない」となる。(空間についての議論は省略)

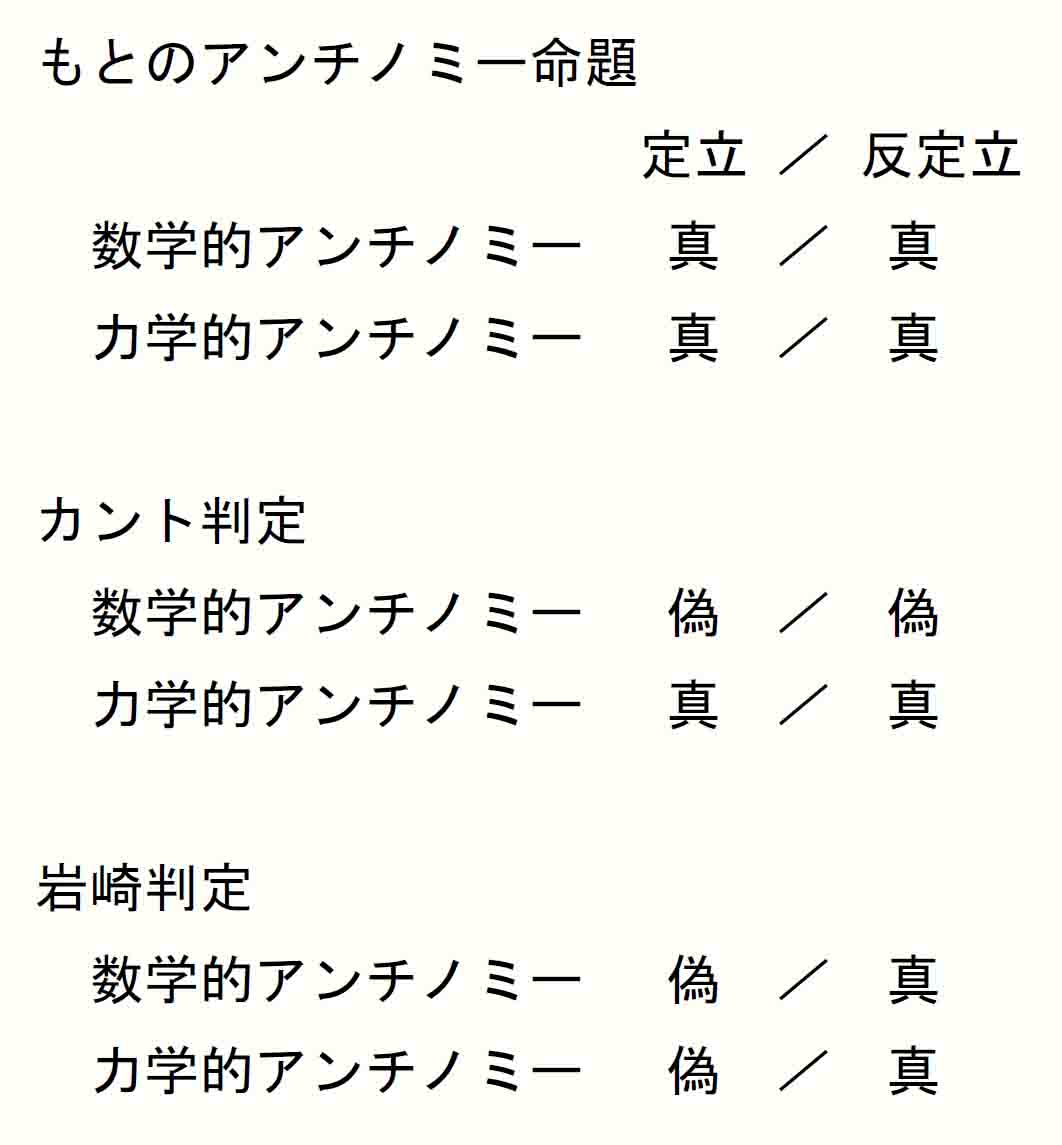

このような調子で計8個のアンチノミー命題のすべてが真であることを論証した後、カントはこの矛盾を解消すべく、対象を現象と、物自体とみる自身の超越論的立場を提出して、改めて定立/反定立の真偽判断を行う。

この「カント判定」は、しかし、第一、第二アンチノミー(数学的アンチノミー)

岩崎武雄は、この「カント判定」を「不整合の感の存することは否定できない」

すなわち定立/反定立からなるアンチノミーは理性と悟性の対立言明であり、「純粋理性のアンチノミー」は「世界」すなわち現象を対象とするのであるから悟性がその支配原理であるゆえ、悟性言明としての反定立の側が真となるとされる。

なお、岩崎が定立側を理性言明、反定立側を悟性言明とする理解は、カントがアンチノミー命題の性格を述べている次の記述に拠っている。

「もしこの総合が理性統一に完全に合致するならば、悟性にとって過大であるし、またこの総合が悟性に適合するならば、理性にとって過小である。そこでどうしても避けることのできない矛盾が生ぜざるを得ないのである。」(B450)

例えば、第一アンチノミーの定立命題で、世界を時間的始まりや空間的果てをもつとするとき、我々は世界に関する完結した概念(理念)をもつことになるが、しかし、経験の全体を相対化するようなこのような世界理念は、現象だけを思惟範囲とする悟性にとっては「過大」であるということになる。

「始まりをもつ」あるいは「限界を有する」ということは有限性をイメージさせるものだが、実はそのことによって、経験可能な世界を有限化するところの無制約な立場が考えられているという点で、悟性的思惟にとってはその視点は過大であり超越的なのである。

逆に、反定立においては、理性推論は遡及の無限の繰り返しであり、これによって得られる世界理念は果てのないものでありながらも、どこまでも世界内に止まることになるので、経験可能な現象に終始するこの世界概念は形而上学的性格をもつ理性の要求にとっては「過小」であるわけである。

以上の状況をまとめると次のようになる。

さて、上の表からは「カント判定」に一貫性がない印象は持たれないと思う。というのも「岩崎判定」が真偽を定立/反定立で分けるのに対して、「カント判定」は数学的/力学的区分で真偽を分けており、それなりの整合性を得ているように見えるからである。

しかしこの見かけに反して、「カント判定」が、岩崎により「不整合の感の存することは否定できない」と評されるのはまったくもっともなことなのである。というのも、カント判定の一見整ってみえる帰結は、力学的アンチノミーの判断での判断規準を、定立と反定立において別のものに取り換えることによって実現されているからである。

数学的アンチノミーにおける偽/偽の「カント判定」は無限量を一個の完結した量として捉える「現象の総体化」という、定立/反定立に共通する誤りを指摘したものであり了解できるものである。

しかし力学的アンチノミーでは、定立/反定立に対して、現象と物自体の視点の使い分けが行われる。

例えば第三アンチノミーでは、自然の因果系列から独立した原因性の存在を認める定立言明は物自体について述べた命題であり、自然の因果系列だけを認める反定立言明は現象について述べた命題であるとすることで、それらは真/真とされている。

つまり、力学的アンチノミーでの真/真の「カント判定」が矛盾ではないというのは、ただ、定立/反定立をそれぞれ真とみることが可能であるような視点を、定立と反定立ごとにあつらえたということであるにすぎず、いかにも弁証的といわざるをえないのである。

一貫性において考えるなら、数学的アンチノミーも力学的アンチノミーも基本的に現象を対象とするので数学的アンチノミーで行った判断――自由なる原因があるとかないとかいう、あたかも世界が完成したものとして与えられているかのような確定的見方をすること自体を誤りとする判断(B460)――は、そのまま力学的アンチノミーに対しても下されなければならないはずである。

逆に、力学的アンチノミーの反定立言明について、それを現象についてのべたものとみるとき真とする解決方法を、そのまま数学的アンチノミーにもっていくならば、数学的アンチノミーについても、反定立に関してはそれを現象についてのべたものとみるとき真と言わなければならないだろう。

数学的アンチノミーと力学的アンチノミーの解決において、カントがそれに合わせて都合よく現象と物自体を使い分けるやり方に従えば、その述べるところは理解可能だが、それはいわば詭弁的であり、読者はその都度了解をとりつけられながら、最終的には言いくるめられているという感じを免れることができない。

そして改めて、第一、第二アンチノミーが偽/偽で、第三、第四アンチノミーが真/真であるというこの事態は何によるのか、前者の全部を偽、後者の全部を真とする判定を与えている基準が何であるのかということを考えようとすると、カントの説明だけからは展望を得ることができないのである。

カントは力学的アンチノミーの定立と反定立で視点を使い分け、これは二種類のアンチノミーの論じ分けにつながっているのだが、そのようなことを行ってよい根拠が見えないためである。

さて、以上が「カント判定」がもつ困難だが、前節に示した「超越論的」に関する理解が、これにどのように統一的視点をもたらすかを述べてみたい。その結果「カント判定」は、上の印象に反して整合的であることが理解されるのである。

「カント判定」が一貫性なくみえるのは、アンチノミー議論におけるカントの叙述が、真偽判定を行う側と、真偽判定を受ける側の区分を明確に行っていないためである。

真偽判定を受ける側が、アンチノミーの定立/反定立言明であることは明らかだが、しかし、真偽判定を行う側がどういう立場の思惟(批判理性)であるのかが明確ではなく、そのため定立/反定立を、現象言明とみたり物自体言明とみたりすることが、恣意的でアドホックなものに感じられるのである。

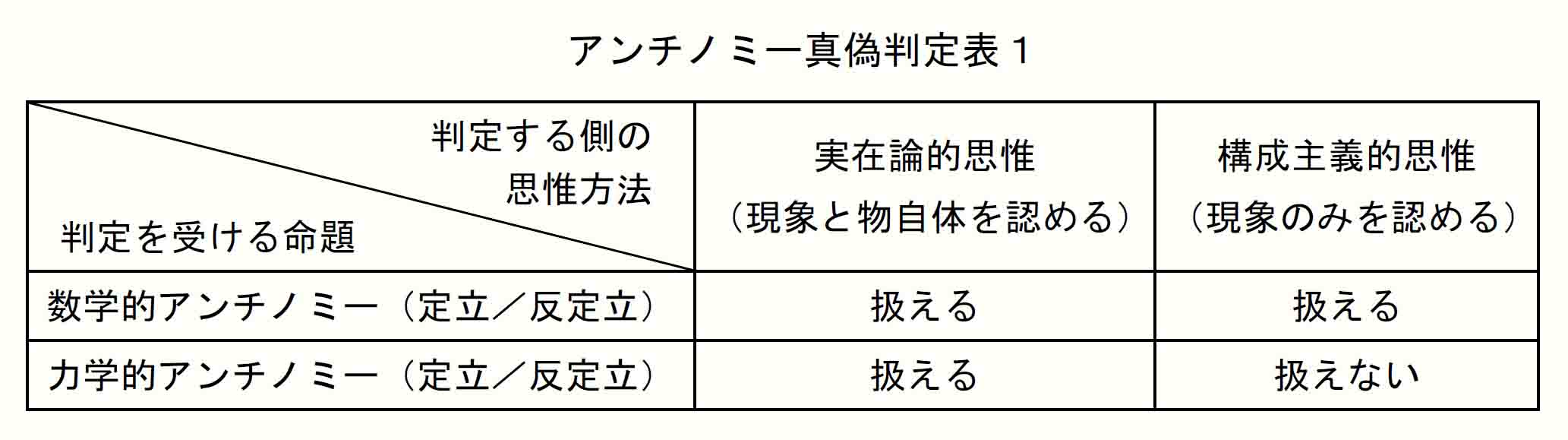

前節の「超越論的」理解は、この「批判理性」の立場を明瞭に示すことができる。すなわち、「カント判定」でアンチノミー言明を判定しているのは、カントにおける実在論的思惟と構成主義的思惟の二つであるということである。

前者は「現象と物自体」を認める思惟であり、後者は「現象のみ」を認める思惟である。この理解に立つと、アンチノミーの真偽判定は下の真偽判定表1のようになる。

力学的アンチノミーが数学的アンチノミーから異なっているのは、「感性的条件の力学的系列は、更に異種的な条件――つまり系列の部分ではなくて、まったく可想的なものとして系列のそとにあるような条件をも認める」

この言明から、数学的アンチノミーと力学的アンチノミーの区別において考えられているのが、批判理性における物自体概念の新規導入であるということがわかる。

つまり、アンチノミーにおける数学的/力学的の相違は「区別」というよりは「付加」であって、力学的アンチノミーを考える際には、現象の他に物自体を加えて考えるということにほかならない。

したがって、物自体の導入の際に現象は排除されないのであり、カントが「物自体」あるいは「現象の原因」としての可想的原因を語る場合には物自体だけが考えられているのではなく、現象と物自体の両方が考えられていると理解される。

力学的アンチノミーの解決での「現象の原因としての物自体」(B572)などの言明は、明らかに現象と物自体の両者を述べるものである。

それゆえ判定を受ける側の数学的アンチノミーと力学的アンチノミーの区別は、判定する側の実在論的思惟と構成主義的思惟の超越論的区別と合致する。前節で、実在論的思惟は現象と物自体を認め、構成主義的思惟は現象のみを認める思惟であることが確認されているからである。

このことから、上表において、構成主義的思惟が力学的アンチノミーを「扱えない」ことがまず帰結する。現象のみを扱う構成主義的思惟は、現象と物自体についての言明である力学的アンチノミーに関する判定を行うことができないためである。

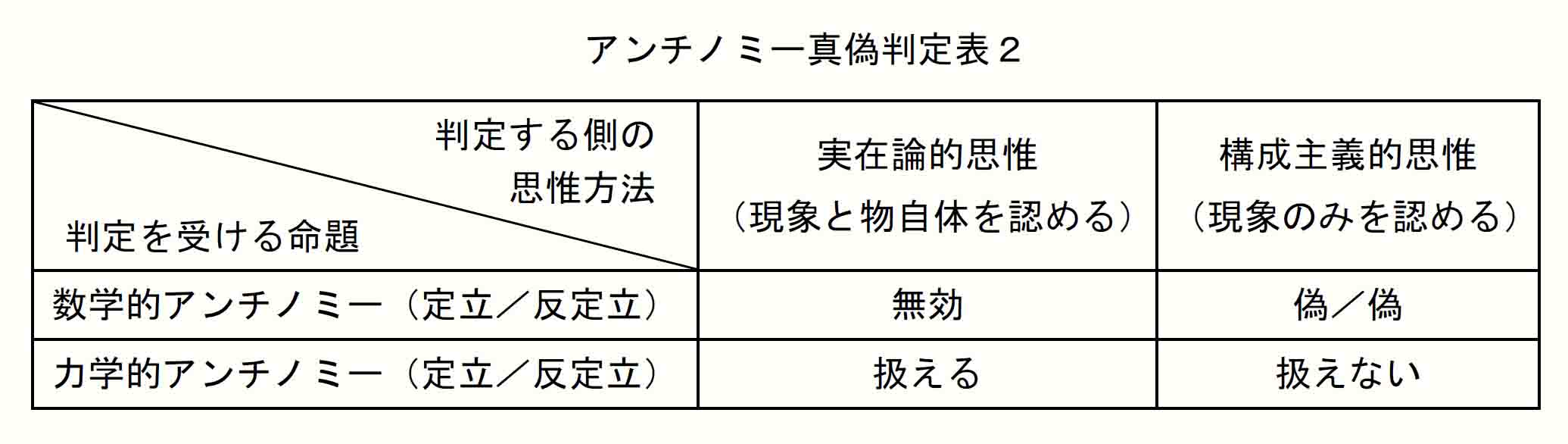

次に、構成主義的思惟は、無限対象についてそれを観念構成しえる限りにおいてのみ存在すると考え、その全体については「不定」とみる立場であるのに対し(Chapter 2-Easy study 6)、

同時に、実在論的思惟による数学的アンチノミーに対する判定は「無効」となる。これは『純粋理性批判』におけるカントの基本方針が超越論的観念論の方法、つまり観念論による演繹論証を第一とするものであることから、観念論(構成主義的思惟)において決着がつくものについてはその結論が優先されると考えられるためである。そこで下の真偽判定表2を得る。

当節に既述のとおり、理性/悟性の区分はそのまま定立/反定立の区分に対応する。すなわち、理念を認める立場が理性的立場であって定立言明がそれを表し、理念を認めない立場は悟性的立場であって反定立言明がそれを表している。

岩崎は、全アンチノミーの定立/反定立の対立を、理性/悟性の対立と解するが、

このことから、真偽判定表2で、力学的アンチノミーを「扱える」実在論的思惟は、理性と悟性の両方の立場を認めることであるということがいえる。

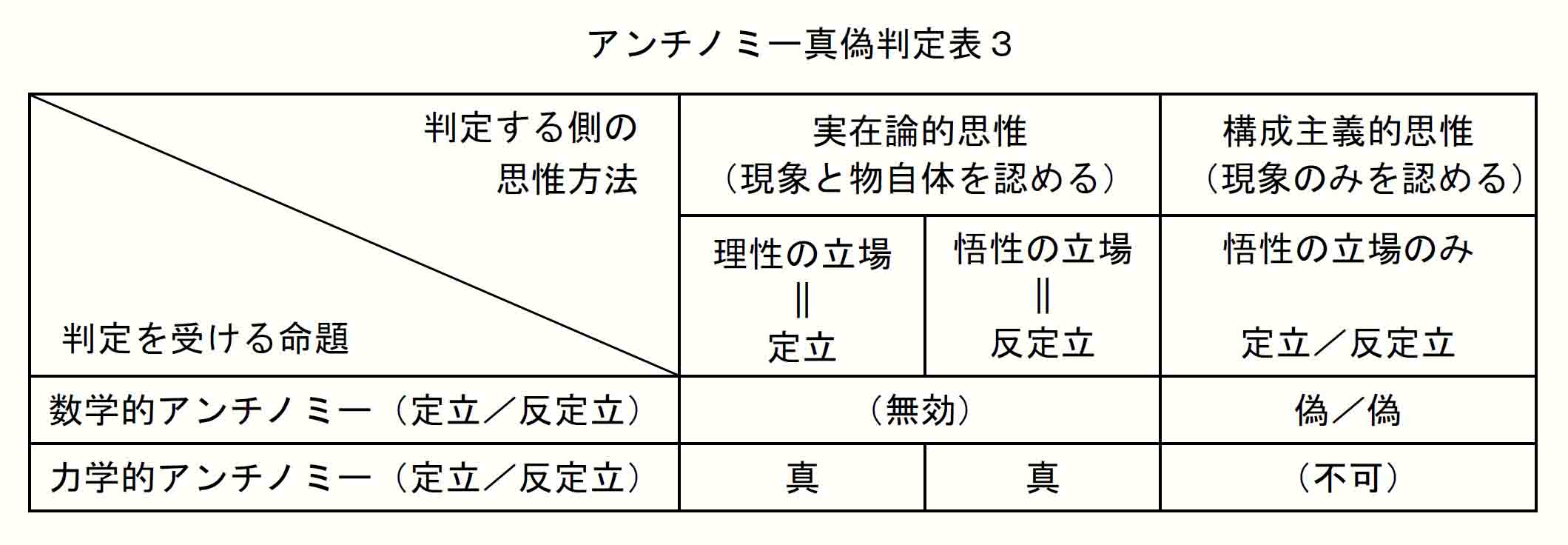

したがって下の真偽判定表3のとおり、偽/偽、真/真の「カント判定」が導かれることになる。なお、構成主義的思惟は、経験からの制約を受ける悟性だけを認める立場である。

つまり、定立/反定立言明に対して、物自体と現象を使い分けるということが、実在論的思惟のなせるわざであるということが理解されることで、「カント判定」の不整合感、恣意性は払拭されるのである。

また、数学的アンチノミーと力学的アンチノミーに対する判定の仕方の相違も、実在論的思惟と構成主義的思惟という二つの思惟の相違によるものとして整合的に理解される。

ここで厳密を期していえば、上表で実在論的思惟の「理性の立場」とは理性のみを認める立場ではなく、理性も悟性も認める立場のことを言う。理性は概念を扱うが、その概念は悟性が構成するものだからである。

したがって理性の立場とは理念だけではなく、理念と概念の両方を認める立場のことで、理念と概念を含む定立言明だけではなく、概念だけを含む反定立言明も、この「理性の立場」の下に行われていると解されなければならない。

「悟性の立場」から「理性の立場」への移行とは、悟性カテゴリーとともに、悟性カテゴリーに無限推論を付加したところに生じる理念(B436)を認めることである。そして、そこでの定立/反定立とは、その無限推論において、「無条件者」の成立の仕方に二通りがあることをいうものであって、概念と理念の区別がもたらすものなのではない。

定立は、無条件者が、系列の一部すなわち系列の初項として成立するとした場合の表現であり、反定立は、無条件者が系列の全体をもって成立すると考えた場合の表現である(B445)。 そのため、これらは「無条件者」への無制約な遡及推論を必要とするものであり、いずれも理性のなせるわざであるわけである。

したがってアンチノミーは、岩崎が述べる「理性と悟性の争い」、

この理由から本来、上表については「理性の立場」の下に「定立/反定立」を置いて、もう一度書き換えられるべきだが、同様の「カント判定」を導くことに変わりはなく、煩雑さを増すだけと思えるので、ここでは以上をもって前節での新たな超越論理解が「カント判定」に整合的理解をもたらすことの確認とする。