| 第二部 信仰と理性論 | 星加弘文 |

Chapter 4 超越的認識の可能性 (12)――「現象と物自体の分離」思想の考察

Section 5 『純粋理性批判』目次解説

『純粋理性批判』(第二版)の構成は以下の通りである。

第一版序文

第二版序文

緒言

Ⅰ 超越論的原理論

第一部門 超越論的感性論

第二部門 超越論的論理学

Ⅱ 超越論的方法論

「Ⅰ超越論的原理論」が『純粋理性批判』の実質的全内容である。

「超越論的~」

すべての章に「超越論的」という語が冠されていて気になるところだが、Summary に既述の通り、この語は「純粋理性批判的」を言い替えたものと理解して差し支えない。例えば、「超越論的感性論」とは「純粋理性批判的感性論」の意味であり、既存の感性論とは異なる『純粋理性批判』としての感性論であることが意味されている。

「超越論的」という語は、『純粋理性批判』の中に提示されたカント独自の新概念であるというよりは(もっぱらそう理解されてきたが)、カント独自の新思想である『純粋理性批判』の認識観そのものをいう語である。そのため「超越論的とは~云々」と述べられている箇所は、「純粋理性批判的であるとは~」あるいは「純粋理性批判の認識観とは~」と読み替えることで、その内容がよく理解できるようになる。

「超越論的」の実質的意味については Section7 で考察しており、上に述べたことの論拠も示されている。ここではとりあえず「理性を超えた」という意味だけを示しておく。

すると「Ⅰ 超越論的原理論」とは、客観側の外界を認識対象とする通常の理性使用を超えて、主観側の理性自身を認識対象としてそのア・プリオリな原理を考察するという、認識に関する「純粋理性批判的原理論」を述べようとするもの、「第二部門 超越論的論理学」とは、カント時代の論理学(アリストテレス論理学)が理性の論理形式を抽出して扱うものであるのに対し(この点は現代論理学も同じだが)、そのような理性の方法を超えて外界対象にまで適用できる論理学、すなわち「対象が論理に従う」のであるような「純粋理性批判的論理学」を述べようとするもの、といったことになる。

「第一版序文」では、『純粋理性批判』を「理性能力一般を批判すること」として紹介し(AVI)、これが「悟性使用の規則と限界を規定する」かつてない試みであり(AX)、形而上学の課題すべてが解決されたことが宣言される(AVII)。

「第二版序文」は、その6年前に出版された第一版への論評を踏まえて書かれていることから、『純粋理性批判』の要旨を述べる重要な叙述となっている。

要点は経験的対象を現象および物自体として見る(BXXVII)、その二重の見方の正しさを訴えるところにある。しかし第一版での知見を前提しているため、この書に初めて接する読者にとって、以下の論旨は理解しやすいものとはいえないだろう。

論理学、数学、自然科学の確実さは、理性があらかじめ対象へ「投げ入れたものを自ら取り出す」(BXIV, BXVIII)ことにおいて成立しているが、この状況が形而上学に関してはうまく実現されていないのはどうしてかと問う。

そこで「対象が我々の認識に従って規定せられねばならないというふうに想定したら、形而上学のいろいろな課題がもっとうまく解決されはしないかどうかを、ひとつ試してみたらどうだろう。」(BXVI)と、当稿 Section 3-2 に紹介したアイデアが述べられることになる。

続いて、このアイデアの如くに、経験を現象として解するということを行わなければ「どうしてア・プリオリに何ごとかを知りえるのか分からなくなる」(XVII)として、このアイデアの妥当性が説明される。つまり因果性などは、「対象が認識に従う」という認識観をとることで初めてその確実さを説明できるのであって、「認識が対象に従う」とこれまで考えられてきたことが、ヒュームの懐疑論を許したということである。

また、経験を現象として捉え、それゆえ現象を成立させる主観の諸能力は経験的対象にのみ適用できるとすることが、理性のアンチノミー問題(世界は有限/無限、始まりをもつ/もたない等の「形而上学のいろいろな課題」)に解決を与えることについて触れられる(BXX)。

これは「超越論的弁証論」に関して述べたもので、そこでは理性推論がもたらす「アンチノミー」(二律背反=相反する二つの主張が両方とも正しく見える事態)の解決が、対象を現象および物自体として二重にみる見方によって述べられている。

「私は、信仰を容れる場所を得るために知識を除かねばならなかった」(BXXX)という著名な文言もここに見られる。もし、理性的認識が経験を超えて形而上学領域にまで適用可能なものとされるなら、形而上学領域は論理が支配することになり信仰の余地はなくなるという。

「思弁的理性から、経験を超越して認識すると称する越権を奪い去らぬ限り、神、自由、不死を想定することすらできない」(XXIX)と述べられており、このような箇所に、カント哲学がキリスト教神学を擁護する印象をもって迎えられたことの理由の一端を窺うことができる。

「緒言」は「Ⅰ 超越論的原理論」の「第二部門第一部 超越論的分析論」までの構想を述べるもので、『純粋理性批判』の課題が「ア・プリオリな総合的判断はどうして可能であるか」(B19)という問いに集約されることを述べようとするものである。学問の基礎づけという課題が、この問いに答えることで得られることについては Section 3-2 に紹介したとおりである。

「緒言」は『純粋理性批判』の序論であり、読者をこの問題設定に導くための準備として「ア・プリオリな認識と経験的認識の区別」(B1)、「分析的判断と総合的判断の区別」(B10)などが説明される。

ア・プリオリな認識は確実であるが分析的であり認識を拡張させず、経験的認識は認識を総合し拡張させるが不確実であること、そして一般的には、ア・プリオリな認識は分析的判断と結びついて理解されていることが述べられる。

しかしカントによれば、数学および一部の自然科学は、ア・プリオリでしかも総合的である判断を含むものとして成立しており、したがってその成立の仕組み、すなわち「ア・プリオリな総合的判断はどうして可能であるか」が分かれば、学問の確実さの基礎づけをえることができるということである。

本論である「Ⅰ 超越論的原理論」の下位目次は以下の通りである。

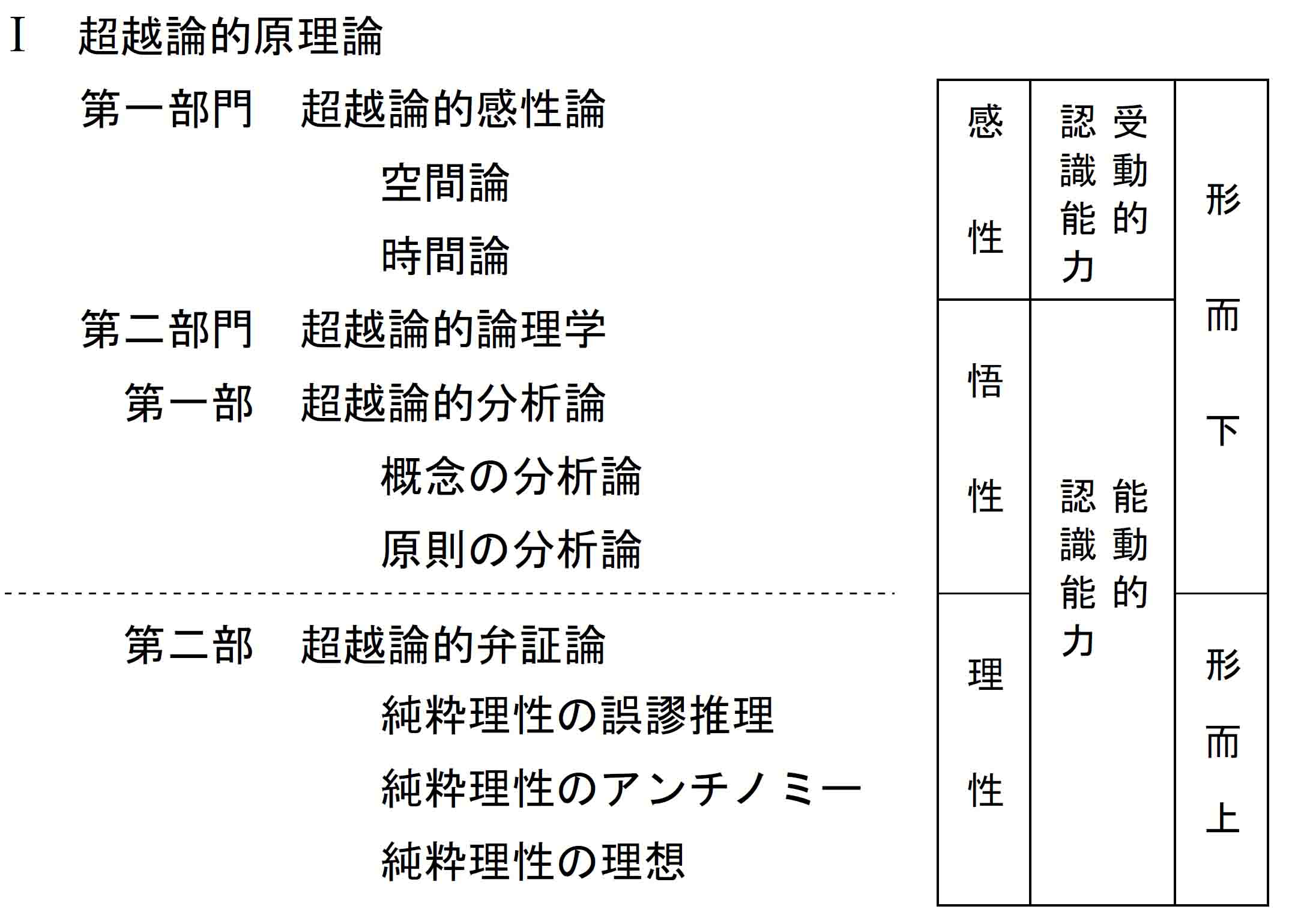

「Ⅰ 超越論的原理論」は点線部分において大分けされる。このように変則的な区分けになるのは、目次上の大区分である第一部門、第二部門というのが、「感性」と「悟性・理性」という認識能力の受動性と能動性という種別から立てられたものであるのに対し、経験的認識の成立には「感性」と「悟性」までを必要とするという事情による。

すなわち「第一部 原則の分析論」までは形而下における認識の成立の解明が「感性論」および「悟性論」として論じられ、そこでは経験世界が主題である。

一方、「第二部 超越論的弁証論」は「理性論」であり、「第一部 原則の分析論」までの成果、すなわち経験世界は「現象」であるという理解に立って、経験外の世界についての認識である形而上学の問題が「理性」による認識の問題として扱われる。

したがって主題からみた区分は、形而下を扱う「原則の分析論」と形而上を扱う「超越論的弁証論」の間に引かれ、これが通常、「Ⅰ 超越論的原理論」の読後に持たれる区分けについての印象でもある。分量から見ても「第一部 原則の分析論」までと「第二部 超越論的弁証論」で、『純粋理性批判』をほぼ等分する状況になっている。また、「緒言」はこの区分けの前半部を述べたものである。

「Ⅰ 超越論的原理論」各章の内容については、次段以降に改めて述べる。

「Ⅱ 超越論的方法論」は『純粋理性批判』の八分の一程の分量を占めるが、『純粋理性批判』だけを考察対象とする限り、内容的にも重要性を持つものではなく、入門書などでは解説から割愛されている場合が少なくない。しかし、カント哲学全体の構想という視点からみると「方法論」は以下のような意義をもっている。

カントによれば、「超越論的哲学」は「分析的認識とア・プリオリな総合的認識とを完全に含んでいなければならない」ので、ア・プリオリな総合的認識だけを扱う『純粋理性批判』は「超越論的哲学」ではなく「超越論的批判」と名づけられるべきとされる(B25-26)。

したがって『純粋理性批判』は、カントが最終的に想定する理性の完全な体系ではなく、理性の認識原理を批判的に明らかにする部分であり、それが「Ⅰ 超越論的原理論」であるということになる。

カントはこの時点で自然科学の全基礎となる「自然の形而上学」という体系を『純粋理性批判』の完全形態として想定しており(AXV)、その構想に向け方法論的な端緒をつけようとしたのが、この「Ⅱ 超越論的方法論」である。

『純粋理性批判』の実質である「Ⅰ超越論的原理論」は、認識の成り立ちを明らかにすることによって理性の使用限界を定めることを成果とするものであるので、以後の『実践理性批判』などを含む「超越論的哲学」はこの成果に基づいていなければならない。

そこで「Ⅱ超越論的方法論」では、「Ⅰ超越論的原理論」から帰結する理性の正しい使用法の具体的な指南として、理性の誤った使用例、形而上学的使用の限界などが注意的、教育的に述べられることになる。

キリスト教の「信仰と理性論」が扱うカント哲学は『純粋理性批判』の範囲で十分と考えられるため、この論考においても「Ⅱ超越論的方法論」は考慮の対象外となっている。