| 第二部 信仰と理性論 | 星加弘文 |

Chapter 2 信仰と理性の多対多関係 (7)

Easy Study 3 実在論――整合説の応用2の1 後件肯定式推論1

前節の「古典的演繹」は「AならばBである」という理論自体の整合性と、前件Aの正しさが主張される前件肯定式型の思惟体系だが、理論自体の整合性と後件Bの正しさを主張する後件肯定式型の思惟体系がある。このようなタイプの考え方は「実在論」あるいは「解釈学」と呼ばれる。

実在論は哲学の認識論上の立場の一つであり観念論に対抗するものである。カントの『純粋理性批判』は、カント自身がそれを「超越論的観念論」と呼んでいる通り、観念論の哲学である。『純粋理性批判』の前半部は「純粋直観」や「悟性カテゴリー」などの主観機能の叙述から始まり、「図式」という、その片側が概念でもう片側が感性であるような観念を経て外界への橋渡しが行われ、「現象」が構成されるという展開となっている。

これは主観から客観を説明する観念論特有の試みであり、このとき主観観念を前件、外界を後件とした上で、確実な知識としては前件を肯定するため、前件肯定式型の演繹理論となる。

しかし主観観念から客観的実在を捻出するというのはいわば錬金術のような試みであるので、そこでの推論がしばしば晦渋となり――『純粋理性批判』では「図式論」とその外界適用である「原則の体系」部分が該当するが――これがカントなどの観念論哲学に対する「難解」という印象を作り上げたといえる。

対して実在論は、外界と認識についてより常識的な立場を採用し、人が通常無意識にそう考えるのと同様な、外界の存在を我々の観念の原因とみる因果関係を両者に設定する。

この場合、外界が前件であり主観は後件で、肯定されるのは後件である。すなわち「外界に何かがあるとき、それは我々の視覚に刺激を与え表象を生じさせるだろう。そして現に視覚表象が存在している」というように考えるのである。

このように観念論と実在論は、肯定できるものとして外界ではなく自分の観念を指定する点で同じだが、どちらを前件に置くかという思考順序が異なる。

実在論は「外界が我々の認識から独立して存在することを主張する立場」と説明されるが、これを証明という観点から述べ直すと「あらかじめ外界存在を仮定する立場」、すなわち主観観念の存在を後件とし、それを肯定する後件肯定式推論の前件に外界を仮定する立場といえる。

したがって認識論としての実在論は外界存在を無条件に認めているというのではなく、厳密には観念論と同様に、外界の存在は推論によって承認するという理解に立っており、ただその承認の方法が異なっているのである。

実在論者は目の前にコップが存在しているということを一つの仮定とみなしてそこから推論を始める。彼はデカルト風観念論者のように「コップ様の表象があることは否定できない」などとは言わずに、とりあえず自分の仮定を正しいと考えて手を伸ばしてみる。

すると実際にそれを掴めることがわかり、それはまた冷たくもあるかもしれない。彼は自分の立てた仮定から視覚表象と触覚の二つを得たことで、複数の後件肯定式が成立したことを確認し、その共通仮定を正しいとすることができると考えるのである。

このように、実在論は観念論とは異なり前件に仮定を許す理論である。知識の源泉について、観念論が表象、知覚、経験、証言といった主観的な資源にそれを限定するのに対し、実在論は任意の仮定を知識獲得の有効な手だてとする。

この点は、後件肯定式論理のきわめて重要な特質である。先の例で「コップの存在」は初めは仮定に過ぎなかったが、彼の立てた想定が実際の経験に矛盾しないことの確認を経ることで、その仮定は知識に昇格しているのである。

一般にものごとの結果から原因を推測する場合には、このような後件肯定式型の理論に拠っている。たとえば、ある朝「地面が濡れている」のを見たとき、前件Aを「昨夜雨が降った」、後件Bを「地面が濡れている」とする「AならばB、そして現にBである」という仮説を作り「昨夜雨が降ったに違いない。だから地面が濡れているのだ」と考えることができる。

しかし別の考えも浮かんでくる。「そうではなく誰かが朝、水を撒いたのかもしれない」この理論によっても、地面が濡れていることの説明はつく。このように後件肯定式型の推論では、同じ結論をもたらす原因を一意に定めることはできない。

この事情を、先の真理表で確認してみる。

「昨夜雨が降ったので地面が濡れている」がA⊃Bという説である。いま、この説が正しいものとして主張されているので、A⊃Bの値は真すなわち1である。つまり、この理屈には「なるほど」と思わせる整合性があるということである。

これと同時に「現に地面が濡れている」という後件Bの真であることが観察されているのでBの値は1。問題はこの二つが同時に真であるときに前件Aの値がどうかということである。

先のA⊃Bの真理表から確認してみると、A⊃BとBが共に真である状況は、真理表の1行目と3行目に現れる。

そこで1行目と3行目のAの値をみると、1行目では真、3行目では偽となっている。つまり「AならばBである、そしていまBである」という理屈からは、Aを確実な真理として導くことはできないことがわかる。いいかえれば、仮定Aが真であっても偽であっても、A⊃Bが真でかつ結論Bも真という事態は起こりえるということである。

この論理構造が、一つの事態の説明として複数の説を立てることができる理由であり、また多様な解釈が許されることの理由である。

多くの宗教が宇宙や人間の存在の原因に関する様々な主張を行ってきたが、これらはみな後件肯定式型の主張であり、論理として確実な原因を提示するものではない。仮に、後件肯定式型の推論において、唯一の原因が強固に主張される場合には、真理表が示すところにより誤謬とみなされるのである。

このため、後件肯定式型の理論では帰納法を援用して、その確からしさを増すという方法がとられる。先の例では「昨夜雨が降った」という仮定の確かさを増すために、昨夜の雨を原因とする別の帰結を現実世界の中に探すことになる。

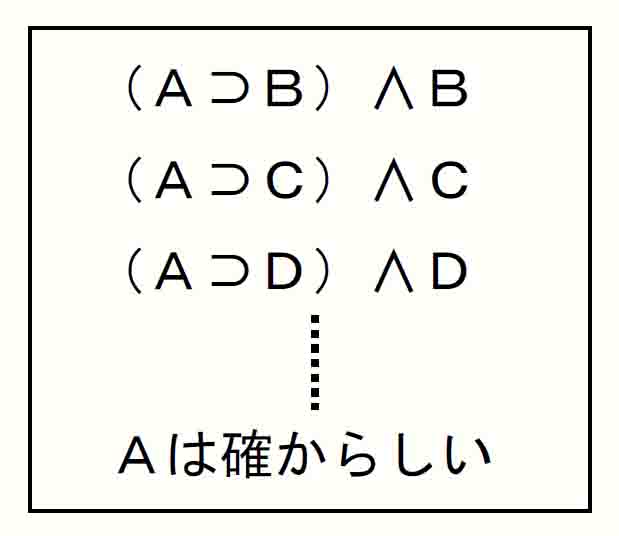

たとえば「木の葉も濡れている」ということが見つけられたとすると、それを後件Cとして「昨夜雨が降ったなら木の葉が濡れているはず。現に木の葉が濡れている」というA⊃C、かつC、というもう一つの後件肯定式論理を設定することができるだろう。また「昨夜雷鳴があった」という証言が得られればそれをDとして、A⊃D、かつD、というさらに別の後件肯定式論理が立てられる。

このようにして後件肯定の事例を複数集めることで、仮定Aの確かさの度合いが増すと考えることができる。もっとも、D.ヒュームが問題にしたように、事例を多く集めることで確かさが増すとする「帰納原理」そのものは証明可能なものではないため、そこにも困難な問題があるが、ここではその点は問わないこととする。

さて、この後件肯定式型の論理は不確実な論理であるわけだが、これがキリスト教信仰の認識的側面と通じるものがあることは容易に気づかれることと思う。

では、このように不確実である論理にいったいどういう益があるのだろうか。やはりそれは、信仰などというあいまいな営みの中でのみ生き続けられるにすぎないような、古い無益な考え方とみられなければならないのだろうか。

誤謬の源泉ともなりえるこのような不確実な思惟は、哲学が最も嫌い、その克服のためにこそ確実な思惟の方法としての前件肯定式型の論理が追求されてきたということなのではなかっただろうか。

確かに、古い型の演繹理論では前件の確かさということが重要であり、そのため近代までの哲学においては「基礎づけ論証」を主要な内容とするものが多くあった。しかし端的に言って、これまでに「確実に基礎づけられた第一原理」というものが哲学によって見い出されたことは一度たりともなかったといってよいと私は思う。

デカルトの「我思うゆえに我あり」は、哲学史的な意義を除いた純粋な反省としてみられるとき、それは高校生が考えるような単なる思いつき以上のものではないだろう。私は授業中に「デカルトは絶対に疑えないことは何かを追求した」と教科書に書かれているのを見てそれを閉じ10秒後には同じ答えを思い浮かべていた。

カントによる「私は同一である」という時間意識に基づく「純粋統覚」の概念も、デカルトを権威に仕立てた拵えものの感を免れない。これらは思惟の出発点として見出された確実な第一原理であるというよりは、基礎づけ論証における際限のない後退を止めるために設けられた退行限界点とみるのが自然な理解であるように思われる。絶対に確実であるような原理に基づいた思考を行うということは実際には困難であり、そのようなものを敢行することは、むしろ哲学を夢想の営みとさせるのである。

確実な思惟というものが困難である一方で、不確実である事柄をその不確実さのゆえにすべて拒否するということになると、我々の思考範囲は極めて限定されることになる。考察を始める前の見通しの段階で確実と見えているものだけから常にものごとを考えようとする態度は、聡明というよりは狭量、頑固にすぎないのであり、不確実さの中であらゆる可能性を考えてみるということこそが、人間理性における優れた能力といえる。

事実、20世紀においては仮定の意義や任意の仮説の有効性というものが多方面で評価されるようになったが、それには後件肯定式推論、すなわち仮説演繹としての科学理論の成功ということが大きかったと考えられる。

非ユークリッド幾何学や特殊相対性理論は、その公理や仮定が日常感覚からは想定しがたいものとなっており、その前提は「基礎づけ」られたものではない。それらがもつ「光速度不変」などの仮定はほんとうに仮定であって、単にそのような概念の可能であることや、観察結果からの推定によるものであるにすぎない。

しかし、そのような常識的ではない仮定から築かれる理論によって、我々は何か奇妙な世界を手にしたのかというとそうではなく、まさに我々が暮らすこの世界のありようを、それらの理論によって初めて正確に理解し始めたというのが20世紀の学問と科学の経験であったといえる。

我々の住む世界は二点間の最短距離を曲線とするような世界であるということや、時間と空間を相互に換算しえる世界であるといったことは、当初から確実であることが明らかであるような「第一原理」から組み立てられた思考によっては決して見いだされなかっただろう。

それらは、ユークリッドの10個の公理公準から平行線に関する第5公準をはずしてみるというリーマンの試みによって、また、マイケルソンとモーレーによる光の速さの測定に関する予想外の結果を、そのまま理論の前提として受け入れるというアインシュタインの判断によって発見されたものである。

テレビの刑事ドラマでは、事件を思案する刑事が事件とは関係のない子どもの言動や家族との何げない会話から事件を解く鍵を得る、というお決まりのシーンがあるが、これも後件肯定推論が新しい理解を与える例といえる。

刑事は事件を詳細に知るゆえに、逆に事件との整合性にとらわれておりその発想に限界が生じている。しかし事件から自由である者が、刑事の視点からは思いもよらないような真実を示してくれるというわけである。

キリスト教信仰は、その「信仰の事実依拠性」という性格により、特定の世界観を思惟のはじめに設定する点で、現代の科学理論と同じ実在論的構造をもつ。

「神による創造」および「原罪」という確かめようのない宇宙観および人間観などの「教義」は、キリスト教思想の出発点であり科学理論の仮定に比べられる。

キリスト教は、それによって、おもに我々人間の現状を説くが、もちろん科学理論と宗教教義を一緒にすることができないことは常識的理解に委ねてよいことであろう。科学は数値的であり、また検証可能であることが求められるのに対し、キリスト教を含む宗教教義は、定性的な言明であり、またほぼ検証不能である事柄を主張する。しかし、それにもかかわらず両者は、その全体の論理構造としては同じであるといって差し支えない。

そうすると、仮定に基づく科学理論が日常感覚からはまったく想定することができなかった未知の事象を我々の知見にもたらすものであるように、宗教の「教え」もまた、我々の想定を越えた新たな知見を我々にもたらすものであるということが理解されるだろう。

すなわち、我々が自分で正しいと考えている、その判断の延長にあるのではないような人間理解や倫理観を宗教教義は我々にもたらす可能性があるということである。私は、このことが教義宗教が持つ誰にでも理解可能な価値であると考える。

例えば、キリスト教の最大教義である「救い」の教えは、罪に関して自分が清くなることや、神や人の役に立ってそれを償うといったことではなく、ただ赦してもらう以外にはないと教えているが、このような理解は、我々の生まれながらの、あるいは自然に身につけてゆく道徳性において見いだせることではないように思われる。

もしこれに類する発想を、たとえば浄土真宗の親鸞のように自己反省の中から発見する人があったとすれば、そのような人の思想が人を救うということは実際にはないものとしても尊敬に値するとみられてよいだろう。

ただし親鸞のような教えは例外であり、我々一般の経験からいえることとしては、「第一部 信仰論」Chapter 1に見た、カントの厳格主義倫理のような功利性を拒否した倫理観というものが、我々に見いだせる倫理の限界と思われる。それは倫理的な得点稼ぎとしては最高のものと考えられるからである。

しかし、キリスト教の救済の概念は、そういった、我々が精一杯考えた末に見いだせるようなものとは違っていて「教えてもらわなければ知ることができないもの」であるように思える。それは、聖書という我々にとっては、本来、必然性がないとみえるものを通して初めて出合うこととなる罪理解、救済理解である。