| 第二部 信仰と理性論 | 星加弘文 |

Chapter 2 信仰と理性の多対多関係 (3)

Section 3 理性の方法的5区分

前節では「信仰とは何か」を問い、信仰箇条にその要素を求めたが、「理性とは何か」を問うことはその方法を尋ねることである。ここでは Chapter 1 に述べた方針に従って、信仰を理性がいかに扱えるかを問おうとしているので、信仰についてはその要素内容を、理性についてはその思惟方法を求めるのである。

理性的思惟の方法が演繹、仮説演繹、帰納の3種であることは先に触れたが、これは推論法の区分であり、広く理性の方法を考える場合にはこれ以外にも多くの区分が存在する。

例えば、カント哲学では理性/悟性、分析命題/総合命題、ア・プリオリ/ア・ポステリオリ、純粋理性/実践理性という区別が見られる。この中で、理性/悟性の区別とは、理性が概念を対象とする推論の能力であるのに対し、悟性はその概念生成の大元となる「カテゴリー」を産出するア・プリオリな(経験に先立つところの)能力とされる。ちなみにこの理性/悟性の区分は、ギリシャ哲学および新約聖書のλογοs(ロゴス)/νουs(ヌース)の使い分けに由来するものである。

古典的な哲学の真理観には真理の対応説と整合説と呼ばれる区分がある。近代哲学におけるイギリス経験論と大陸合理論は、それぞれこの対応説と整合説の真理観に依拠している。

現代哲学では実在論と反実在論(構成主義)、現代論理学では古典論理と非古典論理(直観主義論理など)、現代解釈学では解釈と了解といった区分が使用されている。また次章(Chapter 3)で考察対象となっている保守キリスト教のある哲学ではギリシャ的理性とユダヤ的理性という区分も登場している。

上で、古典論理/直観主義論理の区分を除けば、これらの区分は完全な定義を確立している訳ではなく、区分そのものがなお問題視されているのが実際である。

対応説には模写説の困難がつきまとい、

この事情から、これらの理性区分全ての是非を論じた上で全体を適切に整理するということは誰の手にも余ることであるだろう。ここでは信仰要素との関係を求めるという目的が定まっているので、前節で見た4種類の信仰要素との関連づけが容易となるように理性区分を選択することとしたい。

B.ラッセルによれば、複数のデータが与えられたときに、それを当該問題に適した形に秩序正しく整理するための方法というものは未だ発見されていないということであるから、

第一に「信仰の内訳表」の横軸である「内在―超越軸」に対応して、これを区別できる理性区分を設定する。現代では理性という概念は科学と結びついて内在的思惟を指すものと理解されているが、哲学において考えられてきた理性は必ずしもそのようなものではなく、むしろ超越的な概念との関連において論じられてきた。

そこで「古典論理と直観主義論理」「実在論と構成主義」「解釈と了解」といった区分は、いずれも超越であるような概念の扱い方の違いに起因する区分であるから、信仰の内訳表の横軸と関係づける理性区分としては、これらのものが使える見通しが立つ。

第二に「信仰の内訳表」の縦軸である「事実―解釈軸」については、文字通り事実と解釈を区別する理性区分が適切である。ここでは「解釈と了解」、また解釈と実在論には関連があるので「実在論と構成主義」、同様にその論理学形である「古典論理と直観主義論理」も有効と考えられる。

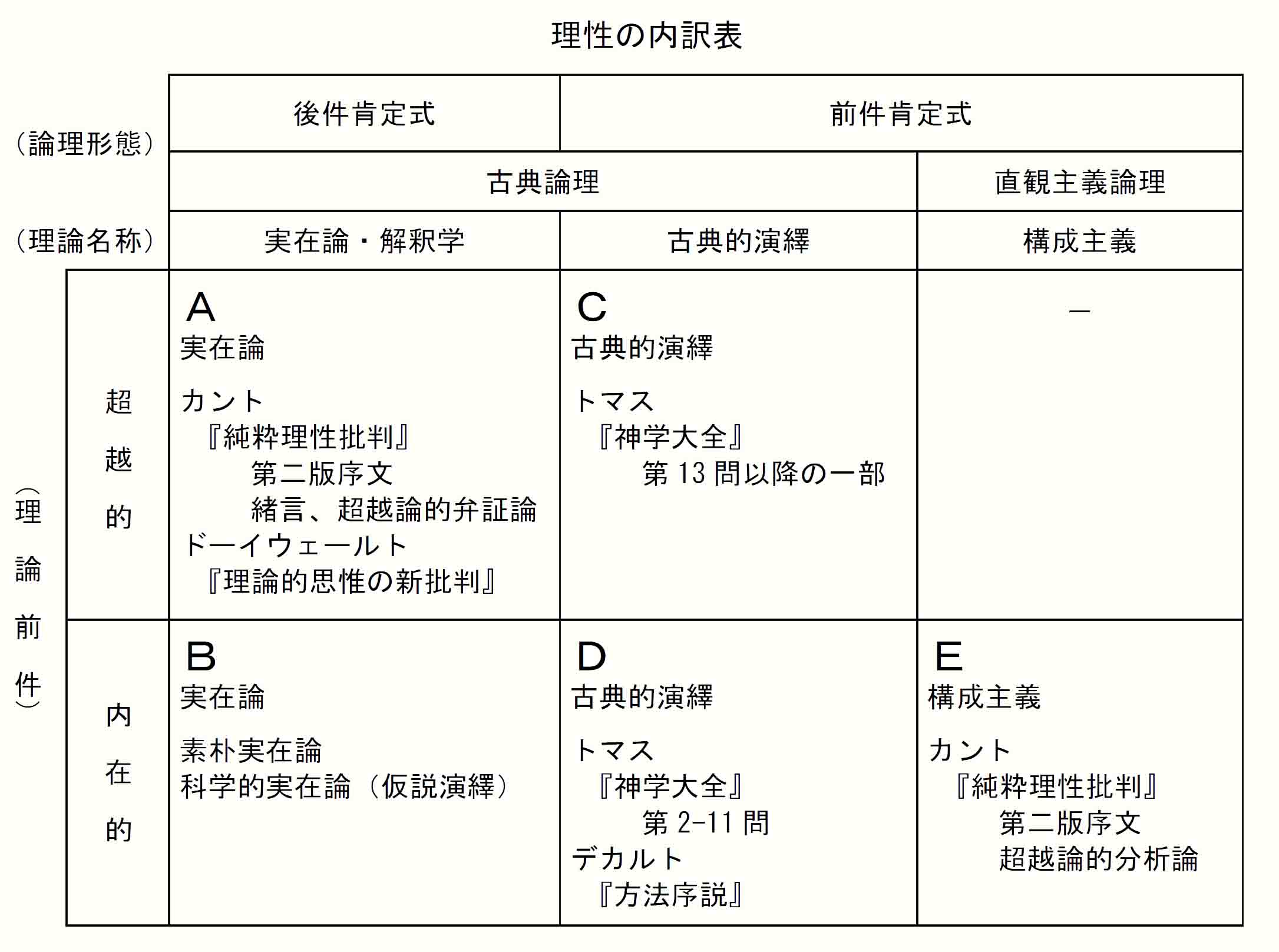

そこでこれら「信仰の内訳表」の横軸と縦軸に対応する理性区分を、すべて「理性の内訳表」の横軸に展開する。そしてこの「理性の内訳表」横軸に展開された「実在論・解釈学」「古典的演繹」「構成主義」による縦割り3群を理性区分の基本とする。

その上で、縦軸に前章(Chapter 1)Section 2とSection 3で示した叙述法の区分(理論前件にキリスト教的超越概念を使用するかどうか)を展開する。「理性の内訳表」縦軸の「超越的思惟」とは対象を述べる側に超越概念を含む思惟を指し、「内在的思惟」とは日常的な内在概念のみによって対象を述べる思惟を指す。

これにより理性区分が下のAからEの5種類である「理性の内訳表」が得られる。先の演繹、仮説演繹、帰納という3種の推論形式に照らすと、「実在論・解釈学」は仮説演繹、「古典的演繹」は演繹に相当し、「構成主義」は演繹の現代版である。なお、証明の積み上げをその方法とする「構成主義」には、証明困難である超越概念を前件とする思考は存在しない。

哲学を存在論と認識論に分けることは入門書的理解だが、第1群の「実在論」は「認識と独立に世界が在ることを受け入れる態度」

認識論において実在論と対峙するのは観念論であり、こちらは、確かなこととして主張できるのは表象や観念など、我々に現に生じているところの認識だけであるとする態度であり、上表では構成主義が該当する。ちなみに存在論での区分は唯物論、唯心論といったものである。

第1群の「解釈学」は「実在論」と同じ後件肯定式推論だが、「解釈学」は後件が聖書や文学テキストあるいは「世界」など、変えようのない固定された事象であるところが特徴である。それにより、この後件肯定式推論は「実在論」のように後件を複数導き出すことはできない。そこで前件を様々に設定して、すなわちいろいろな解釈を与えることによって、その事象についての新たな理解を引き出そうとするのがその狙いとなる。

「信仰論」Chapter 3-Considerationで、イエスの十字架刑についての教義的解釈が「余計」であることに触れたが、その事件について過不足ない説明を与える社会学的解釈に留まらずに、あえてキリスト教的解釈に立つことでイエスの死の意義が捉え直されるということである。

第2群の「古典的演繹」の典型はデカルト哲学である。彼の『方法序説』は『省察』での「方法的懐疑」で見い出した「我思う」という自身の観念存在を確固たる前件として肯定し、以後の推論の出発点とする観念論+前件肯定式推論であり、この演繹思考によって自意識の存在から神と世界を論じるに至る。

トマス・アクィナス『神学大全』の第2~11問題は「自然的知性に依拠する学問」、すなわち理性概念によって神を論証するデカルトと同種の「古典的演繹」である。一方、第12問をはさんで、第13問以降は「神の知性に依拠する学問」とされるが、こちらも同じく「古典的演繹」である。

聖書記事を出発点とする推論を「確かな学問」とすることは現代の理解にはそぐわないが、デカルト以前の思考においては、むしろ我々の思惟や感覚が誤謬の源泉とみられていたのであり、聖書に表された神の知性は確実な真理だったのである。

さて、カントはこういった、理性による超越概念の無際限の利用を誤りと見て、『純粋理性批判』「超越論的分析論」において「現象」としての現実世界を、デカルトの「我思う」に準ずる主観観念である「純粋統覚」から演繹し、他方、「超越論的弁証論」においては「物自体」を前件に設定して仮説演繹を行って「物自体」の有効性を主張するという、トマスの「自明から出発する演繹」と「神の知性から出発する演繹」という二領域一方法論(理性の内訳表D,C)とは異なる二領域二方法論(同E,A)を示した。

カントのこの方法論は、内在-超越間の分断と、相互関与不可をもたらすものと理解されたことから、特に18世紀以後のキリスト教神学に正統主義の立場からみて深刻な負の影響を与えることとなった。カントが意図した道徳的キリスト教は教会から拒否されたものの、しかし彼の哲学はシュライエルマッハーに始まる「神はあるが啓示はない」という非正統主義神学を現代に至るまで生じさせてきたのである。

カントの二領域二方法論は19世紀ドイツ観念論における物自体概念の排除と、20世紀論理実証主義における「語りえぬものについては沈黙しなければならない」との超越領域の排除の立場を帰結させるに至った。その後、論理実証主義が扱おうとしなかった超越、価値、無限など、「真/偽」二値を真理値とする古典論理になじまない概念を扱うための非古典論理が登場することになる。

このうち「不明」を第三の真理値として導入したのが三値論理であり、古典論理の二値性を保持したまま「不明」を論理の視野に入れたのが、上表第3群の直観主義論理である。古典論理の命題は「排中律」によって必ず「真/偽」のいずれかとなるが、「排中律」を公理としない直観主義論理では「真偽いずれも証明できない」という事態が許容され、これがこの論理における「不明」の場となるのである。

以上、手短に述べてきたことを確認するために、次節からしばらく初歩的な解説を行うこととし、その後、改めて理性区分をまとめることにしよう。