| 第一部 信仰論 | 星加弘文 |

Chapter 4 信仰対象イエスの獲得 (6)――過去性の克服――

Consideration 3 信仰二分(3)――史的イエスT/R

前節までに、「史実と信仰」問題に関する「歴史主義」と「実存主義」という現代神学の二つの枠組を、「史実と信仰真偽」と「史実と信仰成否」という新たな枠組へと組み直し、「史実と信仰成否」問題が求める史的イエスの条件を明らかにした。

この組み直しに伴って、既存の史的イエス概念も新たに整理されることになるが、それに先立ち、現代神学におけるイエス概念の多義性がどのような事態にあるかを見ておこう。これまでに概略を述べてきた(Chapter 2 - Easy Study 2~3、Episode、Chapter 4 - Consideration 2)ものを含め、全ての史的イエス概念をまとめると以下のようである。

1.「福音書のイエス」

教義学的なイエス。信仰によって描かれたイエスと、史実のイエスが未分化の状態にあるとされる、史的イエス研究の出発点となるイエス。

2.「史的イエスの第一の探求での史的イエス」

福音書の史実性の確かさに関する判断から、その部分的肯定と部分的排除に基づいて構成されるイエス。史実のイエスとの同一性を持つものとして考えられている。

3.「信仰のキリスト」

ケーラー、ブルトマンらの概念。弟子たちが信じたイエスを受けとればよいとする立場が採用するイエス概念。福音書はイエスについてではなく、原始教団についての歴史資料とみなされる。

4.「史的イエスの第二の探求での史的イエス」

福音書のケリュグマ性を重視し、ケリュグマを免れている記事の痕跡を探り、断片的・周辺的でありながらもイエスについての真実な知識を見出そうとする。

5.「史的イエスの第三の探求での史的イエス」

福音書のケリュグマ性を前提しつつ、20世紀に発見された資料と知見を加えて「第一の探求」と同様の具体的なイエス像を再構成する。

6.「信仰者のイエス」

キリスト教徒が古来から一般的に抱いてきたイエスの観念。

現代神学は、これら多岐にわたるイエス概念の整理を試みている。いくつかを紹介する。

■M.J.ボーグによる整理『イエス・ルネサンス』より

(1)「復活前のイエス」

上記リスト2、4、5の「史的イエスの探求」での史的イエス概念(「歴史のイエス」)をまとめたもの。

(2)「復活後のイエス」

上記リスト3の「信仰のキリスト」に相当するイエス概念。

「復活後のイエス」は、キリストが復活者として信仰されることによって我々の経験に影響を及ぼすという意味での「経験的要素を持つ」ことが述べられている。つまりボーグにおける「復活後のイエス」の「経験的要素」とは信仰者における話であり、復活したイエスの史的実在が述べられているのではない。こういった紛らわしさは主流派神学、現代神学ではよく見られることだが注意が必要である。

一方でボーグは、彼の「信仰のキリスト」概念について、当初、ケーラーがその語に与えた意味とは異なる説明をしている。「史的イエスは史的再構成を含み、聖書の(信仰の)キリストは含まないという考えは断じて間違っている」と述べ、福音書に伝えられている聖書のキリスト、すなわち聖書記者の「信仰のキリスト」は、史的再構成を通じて初めて明らかになるものであることが主張されている。

このような、史実のイエスに聖書記者の信仰色が加えられたものとしての「信仰のキリスト」という概念は、もちろん理解可能だが、それはむしろ「史的イエス」に近い概念であるだろう。というのは、ここでいわれている「信仰のキリスト」は、そこから信仰色を差し引けば史実のイエスが見えてくるようなものだからである。一方、ケーラーが述べた「信仰のキリスト」は史的研究に対する不要性と不変性という免疫をもつものであり、個々の聖書記者の信仰をそのまま受け取ることで、史的研究の影響を受けないことを目的とする概念である。

■J.H.チャールズワースによる整理『これだけは知っておきたい史的イエス』より

(1)「福音書のイエス」

福音書記者たちによって宣教されたイエス

(2)「史的イエス」

イエス研究の専門家たちによって再構成されたイエス

(3)「歴史のイエス」

歴史の再構成によっては描き出すことのできないイエスの人格。この人格は霊的経験を通して知られうるが、確実な接近は「史的イエス」を通して可能となるとされる。

(4)「信仰のキリスト」

教会典礼や日常生活において信仰者のうちに現臨し続ける「主」

チャールズワースの「歴史のイエス」は、史的実在としてのイエスその人を意味するが、特に史的イエス研究によっては再構成が困難なイエスの人格的な部分を指示するものとして考えられている。したがって彼の「歴史のイエス」は、神学史上の「史実と信仰」問題において扱われてきた事柄以上のものを視野に入れていると思われ、この分類がどのように既存の問題に寄与しうるのかは不明である。

チャールズワースの「信仰のキリスト」はケーラーのそれに近いが、ケーラーの概念が「『聖書記者の信仰』のキリスト」と、それを受けとる「『信仰者の信仰』のキリスト」という両方の意味を含むのに対し、チャールズワースのそれは、信仰者の中にあるキリストという意味合いでのみ述べられている。ただ両者とも、史的実在を含意する概念としての「史的イエス」とは対極にあるという点では一致している。

■R.ボウカムによる整理『イエスとその目撃者たち』より

(1)「地上のイエス」

十字架までの地上のイエスとしての史的イエス。信仰告白に見られる天上的キリストと対立的に区別されるイエス。

(2)「入手可能なイエス」

福音書の証拠資料から入手可能なイエスの情報としての史的イエス。史実のイエスの全体像ではなく可能な知識としての史的イエス。

(3)「懐疑的イエス」

福音書に対する懐疑的態度を基礎として再構築されるイエス。懐疑度弱においては聖書記者の信仰に覆われているイエス。懐疑度強においては聖書記者による捏造が含まれているイエス。

ボウカムは「史的イエス」を少なくとも三様に理解されるものとして述べている。(1)の「地上のイエス」はボーグの「復活前のイエス」と同じである。ただしボウカムのこの概念は、史的イエスについて我々が知りえる知識という意味を持つ、(2)の「入手可能なイエス」と比較するとき、イエスの全体像を指す意味合いがあり、「史的イエスの第一の探求」で考えられた「史的イエス」として理解できる。

(2)の「入手可能なイエス」は「史的イエス第二の探求」での史的イエス概念に適合し、(3)の「懐疑的イエス」は「第二の探求」と「第三の探求」での「史的イエス」に相当概念を見いだすことができる。先のチャールズワースが述べるように「第三の探求」での「史的イエス」の再構成においては、仮定や条件つきでの再構成を排除しないという前提があるため、「第一の探求」で顕著であり、その点がA.シュヴァイツァーによって批判されたところの研究者個々による恣意的なイエス像の構築という傾向が再びみられる。

さて、神学史的には当節冒頭に示した6個のイエス概念を挙げるのが適当と考えられるが、これをまとめようとすると、以上の例のようにむしろ状態が悪くなる、少なくとも良くはならないのが通例といってよい。意味の重なりや、「信仰のキリスト」などにおける理解のずれが容易に起きてくる。また多義性の個数についても定見といえるものを見出すことはできない。

また、上にみた各神学者による概念整理は、いずれもいわゆる「史的イエス」と「信仰のキリスト」に関わる概念についての整理であり、そこに「福音書のイエス」や「信仰者のイエス」という伝統的なイエス概念は含まれていない。乱立する概念の整理としては、やはりこれら全概念を、しかも同一の視点から捉える整理が求められる。以下、当論考でのイエス概念の整理を試みてみたい。

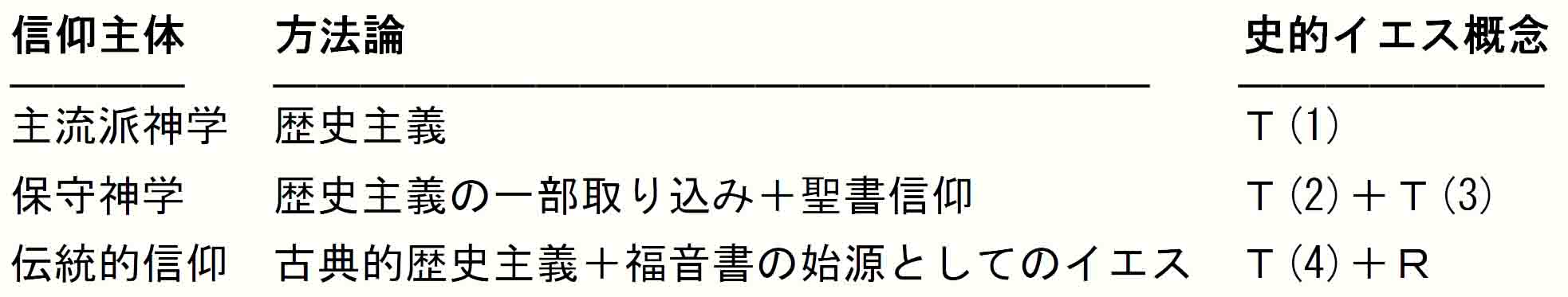

前節にみた「史実と信仰真偽」問題と、現代主流派神学が扱う史的イエス概念の領域はほぼ一致する。したがって上に挙げた現代神学および「史的イエスの探求」に関わる史的イエス概念は、「史実と信仰真偽」問題が要請する史的イエス概念として一括りにできる。これらは後述する「史的イエスT」に含められる。

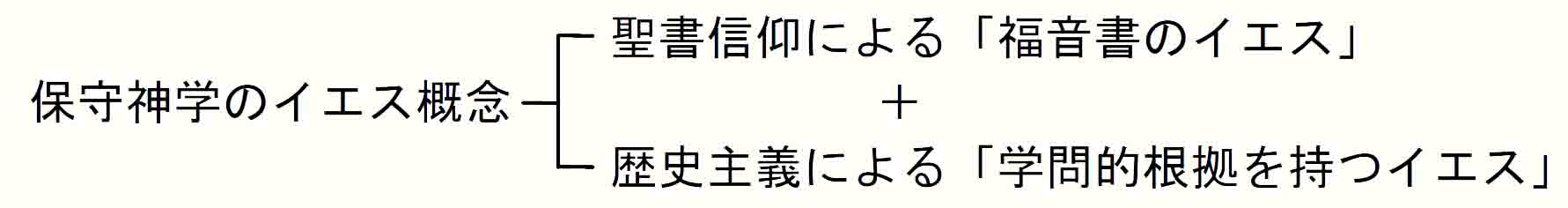

一方、同じく前節にみた「史実と信仰成否」問題と保守神学の領域は一致しない。そのため「史実と信仰成否」問題の答えとなるイエス概念については、それを保守神学の中に単純に求めることはできない。現代の保守神学のイエス概念とはどのようなものだろうか。

Chapter 2に述べた現代の保守派は、聖書信仰を基本としながらも、聖書の証言性を示す学問的議論に対しては支持を表明する。1983年に発行された保守派の聖書論には「保守派は歴史的批評的研究がその結果において、保守的見解を支持する場合、それに聞こうとしている。」とある。

つまり聖書信仰に基づく「福音書のイエス」に、いくらかの歴史主義的イエスを加えたものが現在の保守神学におけるイエス概念といえる。

これまでの議論で明らかなように、上の「福音書のイエス」は、まさにそれが史実と信仰問題の始まりとなったものであり、「史実と信仰成否」問題の答えとするわけにはいかないものである。また、もう一つの「学問的根拠を持つイエス」は史実研究に基づくものであるので信仰の学問依存を伴うイエスとなるため、これも「史実と信仰成否」問題の答えとすることができない。したがって当論考が「史実と信仰成否」問題の答えとして求める史的イエスを保守神学の中に探し出すことはできないのである。

次に伝統的信仰におけるイエス概念を考察してみよう。

当初の「史的イエス探求」が、教会が与えるイエス像への疑問あるいはその権威に対する啓蒙主義的反動から生じた側面を持つ

福音書が与える知識に疑問が呈された時に、その歴史的根拠を得ようとして始まったのが「史的イエス」探求だったということは、旧来のイエス像はこの理性的試みによって反駁可能なものと考えられたことを意味しているからである。

言いかえれば、伝統的なイエス像は単に信仰者の信仰により心の中に抱かれたキリストというのではなく、それゆえ歴史的考査に基づく主張によっては反駁しようのないものというのではなく、学問によってその真偽を問える歴史上の人物であるという認識が前提されていたということである。

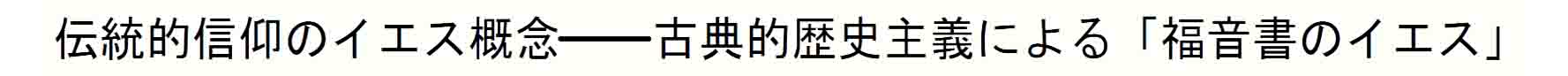

つまり、教会の伝統的信仰は、それが現代的観点からは誤りを含んでいたと指摘される可能性があるとしても、やはり福音書の史実姓に対する信頼、福音書が与える知識の確かさということに依存していたのである。

近現代の史的イエス研究が学問依存であることに対して、伝統的信仰はそうではなかったというのではけっしてない。伝統的信仰も、福音書がイエスを正確な知識として伝えているのでそのイエスを信じることができるという形式を取ってきたのであり、それは現代的な歴史主義の古典版といえるイエス獲得法だったのである。

ちなみに現代の保守神学のイエス概念は、この伝統的信仰における「福音書への素朴な信頼」を聖書信仰による「完全な信頼」へ格上げし、さらに伝統的信仰が持つ知識としての側面を、現代的な歴史主義を援用することで強化しようとするものということができるだろう。

しかし知識の確かさを確立するために用いられる保守派の聖書信仰は、第一に、信仰の循環をもたらし信仰の出発点を失わせるという点、第二に、信仰成立以前の事柄(我々の信仰にとっての聖書)は、その真であることを認めるのが意志ではなく知性によるのでなければならないという前々節(Consideration 1)に述べた原則に反する点で支持できない。

さてここで、伝統的信仰が教会の歴史の中で成立してゆく過程を考えてみると、まず使徒時代とその後のいくばくかにおいては、史実のイエスは、彼らの記憶と証言によって当時の人々にもたらされていたといえる。

前々節に触れたチゾルムの知識論の用語に言い直せば、およそ2世紀半ばまで、史的イエスは使徒に端を発する記憶と証言という「直接的知識」による歴史主義の方法において獲得されていたということである。

聖書の権威が確立する4世紀以降は、福音書に定着された文書の中のイエスという「間接的知識」によってイエスの史実が獲得されるようになる。しかしこれ以後、この文書化されたイエスによって、イエス獲得にはある変化が加わったと私は考える。

この変化は、例えば、ステンドグラスや壁にはめ込まれたイコンが、聖書を持たない中世の人々にどのような効果を与えたかを想像してみることで理解できるだろう。あるいは現代では、教会学校で行っている紙芝居に描かれた「イエスさま」がどのような効果を子供に与えるかを考えてみてもよいだろう。

イコンなどに描かれたイエスは、見る人にその絵に基づくイメージを作りだすが、そのとき人々が、絵から受けるイメージそのままを史実のイエスと同一視したということはないだろう。ガラスや木版のイエスは戯画的であるし、多くの紙芝居のイエスは漫画風であり単純化されているからである。

二次元媒体から獲得されるイエス像というのは、一つはその媒体から写し取られたそのままのイメージとしてあるが、もう一つ、逆に、その媒体の元となった歴史上の人物として、別途、心の中に思い描かれたはずである。この二つのイエス像は、ちょうど平面に書かれた立方体の透視図を見るときのように、二つの頂点の手前と奥が瞬時に入れ替わりながらその奥行きが交差するのである。

こういったイエス像の二重性が、文字で書かれた福音書においても長年に亘り起きてきたと考えられる。というのも、福音書はマルコ福音書4章のような章を除けばイエスの言葉を集めた語録や説教集というのではなく、イエスのエピソード集あるいは再現ドラマ、そして全体としては一つの物語であり、きわめて絵画的かつ映像的だからである。このような文書が絵画の類と同様の効果を与えると理解することは合理的であるだろう。

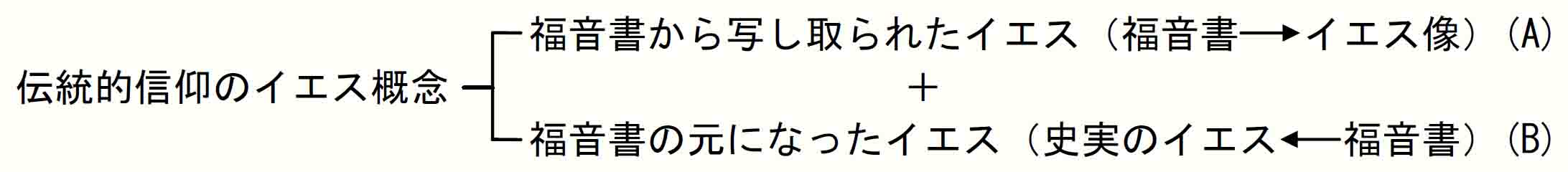

そこで伝統的信仰のイエス概念をもう一度書き直しておこう。

このように伝統的信仰におけるイエス概念は、(A) 福音書の描写を元にして得られるイエスのイメージ、の他に、(B) イエスとして福音書に描かれることとなったその当の人物としてのイメージ、を人々に喚起してきたはずである。それは福音書を中心として二つの方向への二重化において獲得されるイエスである。

ここで注目したいのは(B)のイメージであるが、このイエスにおいてはそこから「福音書のイエス」が生じたのであり、通常のイエス概念とは逆に、イエスが福音書の原因である。哲学上の古い言い回しを使えば、イエスの認識根拠は福音書であるが、福音書の存在根拠はイエスであるということになる。

上図(B)は、福音書をイエスの認識根拠(イエスを知る契機)として表現したもので、福音書から遡るという意味を込めて矢印の向きが[史実のイエス ← 福音書]となっている。イエスを福音書の存在根拠(福音書の発生原因)と考えた場合は、矢印の向きは逆転して[史実のイエス → 福音書]となる。いずれも同じ事態を示しているが、(B)の直感的なイメージとしては、あるいは後者の方が分かりやすいかもしれない。

さて、伝統的信仰において設定されるこの「福音書を成立させるに至らせた当の人物としての史実のイエス」という観念を「史的イエスR」(Historical Jesus-Real/Mythical)と呼ぶことにしよう。

この「史的イエスR」は、それが我々の世界に実在した現実の存在者として考えられていることを基本的性質としている。それは絵画のイエスがもたらす架空的であるかもしれない存在者、あるいは過去のある時点に考え出された神話的な存在者という概念を対立概念とするものである。

一方、イエス概念(A)については、次のように理解される。

(1) 現代主流派神学の学問的方法によって獲得される史的イエス

(2) 学問的な史的イエスの一部について保守派が支持を表明するイエス

(3) 聖書を神のことばとして全面的に肯定することから史学的に正しいものとして獲得しうるとされる聖書信仰のイエス

(4) 伝統的信仰における福音書への素朴な信頼に基づいて受け入れられてきたイエス

これらは内容や厳密さに違いはあるものの、すべて福音書あるいはその原資料を起点としてそこから演繹されたイエスの概念である。これら「資料からの演繹」という同一の方法において獲得される(1)~(4)のイエス概念を「史的イエスT」(Historical Jesus-True/False)と呼ぶことにしたい。

この「史的イエスT」の基本的性質は、史実のイエスとの対応において真であると考えられているところにあり、自身を含めた複数のイエス概念の真偽を問題にする。

以上をまとめると次のようになる。史的イエスTには上の(1)~(4)の4種類が含まれ、(1)については、先にボーグ、チャールズワース、ボウカムでその一例をみたように、さらに神学者毎に異なる史的イエス概念が含まれることになる。

ここでは特に、主流派神学のイエス概念と保守神学のイエス概念が、いずれも同じ論理で導かれた「史的イエスT」である点が注目される。

それは史的イエスに関して、保守派も主流派も「信仰真偽」という同じ土俵に立っていることを示している。「福音書のイエスは史実のイエスであることに間違いない」という聖書信仰の主張は、保守神学が、主流派神学と同じ「史実と信仰真偽」という枠組に捕らえられていることの表れなのである。

一方で、上表は、中世の人々のように学問から遠い者や子供が持つ原初的なイエス概念である「史的イエスR」が、現代のいずれの神学からも失われていることを示している。

しかしそれはこの概念が非学問的で、あるいは当たり前すぎて論ずるに値しないものだからということなのではないだろう。これまでの神学において「史的イエスR」に相当する概念は多数言及されきた。以下にそれらを紹介しておこう。

Chapter 2 - Easy Study 2に「『史的イエスの第一の探求』における史的イエスは、教会が与えるイエスの対抗概念でありながらも史実のイエスその人と一致する傾向をもった」と書いたが、これはブルトマン学派のJ.M.ロビンソンの見解である。ここから知れることは、イエス研究が始まった当初の史的イエスには「史的イエスT」に重なって「史実のイエスその人」すなわち「史的イエスR」が意識されていたということである。

ブルトマンが「ケリュグマは、たとえそれがイエスの形姿をいかにはなはだしく神話化しているとしても、史的イエスを前提している…史的イエスなしにはケリュグマは存在しない」と述べるとき、

「史的イエスの第二の探求」に携わるE.ケーゼマンは、福音書に記されているイエスの諸特徴は「イエスの生涯を再構成することを可能ならしめるようなものではない」ものの「しかしそれは、福音書が彼を『想起する』ことを可能ならしめ、彼の歴史を福音書の中に編入することを可能ならしめる」と記している。

保守神学では、Chapter 1で扱ったF.F.ブルース『新約聖書は信頼できるか』の冒頭で、キリスト教が思想の類とは異なり、歴史のイエスに根ざしたものであることが述べられているが、この時に言及されている「歴史のイエス」という言葉は「史的イエスR」についての最も素朴な表現である。この論考においても「歴史のイエス」「史実のイエス」という表現はこの意味で用いている。

現代の神学者J.H.チャールズワースは「第三の探求」の方法論として「仮定や条件なしに歴史を再創造できると考える歴史的実証主義に抵抗しなければならない」と述べているが、

同じくM.J.ボーグはキリスト教徒がその信仰において抱いているイエスのイメージを「イエスのポピュラーなイメージ」と述べている。

20世紀のN.ペリンの「信仰上のイメージとしてのイエス(faith-image)」

引用はこれまでとするが、「史的イエスR」に関する神学者たちの言及はいくらでも見つかるはずである。彼らにおいて「史的イエスR」は無意識的にか、またはチャールズワースのように、史的イエス研究方法の「仮定」として言及されている。

そこで、この概念が多くのイエス研究において無意識的に前提されているのであれば、それは意識的なものとされるべきであるし、仮定として使われているのであればその方法の正当性が明らかにされる必要があるだろう。つまり「史的イエスR」は論じる必要のない概念ではなく、これまでの前提的使用から取り出され、その知識としての側面が明るみに出されるべき概念なのである。

カントは感性と悟性の彼方の超越的存在である「物自体」について「知ることはできないが考えることはできる」(BXXVI)と述べた。

史的イエスTに基づく信仰は「知識依存的」であり、信仰の学問依存をもたらす。

論理学的観点から見ると、「史的イエスT」は福音書またはその原資料を演繹の前件とする前件肯定式の後件に置かれる概念であり、「史的イエスR」は福音書を演繹の後件とする後件肯定式の前件に置かれる概念である。

史的イエス研究は福音書資料の選別から開始することを常とする。それにより「これら選別を経た福音書やその原資料の記録は真である」として、それが推論の前件として肯定される。次に推論によって特定のイエス像を導くことになるが、この前件肯定式推論によって演繹されたイエスが「史的イエスT」である。

他方、我々の常識は「仮にイエスのような人物が歴史に存在したのであればその記録があるはずである」と推論する。そして「現に福音書が存在している」として、この推論の後件である「その記録」の存在を肯定する。このとき前件に想定されている「イエスのような人物」というのが「史的イエスR」である。

前件肯定式推論、後件肯定式推論についての正確な理解は論理学初歩の知識を必要とするので、第二部「信仰と理性論」Chapter 2で改めて扱うこととする。