| 第一部 信仰論 | 星加弘文 |

Chapter 4 信仰対象イエスの獲得 (3)――過去性の克服――

Confirmation 2 キリスト教信仰における「意志的承認」という性質

事象の真偽が明確ではないときに、なおその事象に対する何らかの断定が生じえるとすれば、その要因は事象にではなく判断を行う側に求められることになるだろう。通常、不確かな事柄に対しては判断が保留されるのであって、そのような事象から決定的な帰結を受けとることはしないからである。

同様に、福音書が史実の確かな記録というのではないと考えられるときに信仰が生じるとすれば、その信仰の発生要因は信仰を抱く側に尋ねられなければならないだろう。――ただしここでは保守派神学の書物にみられるような「聖霊が我々に信仰を与える」という教義的理解は採用されない。というのは、このような理解は、「聖霊が」と言っている時点ですでに信仰に基づいており、信仰成立の説明にならないからである。

教義が与える神秘的説明は万能の説明であるため、結局、何も理解されないまま物事が納得されてしまうということも起こる。ここではそういった「聖霊信仰」を含むキリスト教信仰がどのようにして成立しえるかを信仰対象イエスの獲得との関連において理解しようとしているのである。そこで、「イエスの史実が不確かな中での信仰成立」の要因をキリスト教信仰の性質に尋ねてみよう。

聖書の「信仰(πιστιs)」という語には、信頼する、従うなどの意志的な意味が含まれており、また一般的には、信仰者はこの意志的な側面において評価され、非信仰者と比べて特異な意向を持つ者とみられるのが普通である。しかし、先にChapter 1-Essay 3で紹介したジョン・ヒックのイエス理解、例えば、

「(イエスは)イエスの描いてみせたとおりの生き方をすることがありのままの世界に合理的に住むこととなるような、世界に関する新たな理解を(人々に)与えた」

という理解に認められるように、イエスが説く信仰には世界に対する認識という側面がある。「神はあなたがたの父である」「野のゆりを見よ」「善き人にも悪しき人にも神は雨を降らせ」などのイエスの教えは、第一義的には「(神を含めた)世界に対する認識」の変更を人々に求めるものといえる。

新約著者パウロも「キリストが復活されなかったのなら、我々の宣教は実質のないものになり」(Ⅰコリント15.14)と述べており、キリスト教信仰が世界の事実についての特定の認識に基づくものであることを述べている。

それゆえキリスト教信仰とは何らかの神的事実への認知を意味するものといえる。「信仰は聞くことから始まる」(ローマ10.17)とされ、そこで聞かれる「福音」は、神が我々の罪を赦し給うたという「良き知らせ」のことであって、キリスト教信仰とは、そういった世界についての認知と深く関係したものとしてあるのである。

そこで、キリスト教信仰が信仰者の意志的側面に働きかけて人を変えうるものであるとすれば、それは聖書の教えに従おうとする我々の高邁なる意志がそうさせるというのではなく、それに先だつところの世界に対する認知が変わることによる信仰者におけるある種の覚醒が、そういった意志や行為を引き起こしていると理解するのが適切である。

この認識側面の意志側面に対する優位が、信仰者における信仰的行為の義務化・律法主義化を免れさせ、カントのような厳格主義ではなく恩恵主義の倫理を成立させているのである。

では、キリスト教信仰の認識側面とはどういうものなのだろうか。新約聖書「ヘブル人への手紙」11章1節に、信仰の定義とも解釈される次のことばがある。

「信仰とは、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認すること」

『聖書事典』の解説では

「信仰は把握しえない対象を承認すること」

となっている。こういった「不確実な知見としての認識」という信仰の捉え方は、古くから存在しており、中世最大の神学者トマス・アクィナスの『神学大全』に、次の記述がある。

「信仰は確実知と臆見の中間である」

これは12世紀のサン・ヴィクトルのフーゴーに由来する信仰の定義ということだが、18世紀のカントもこの見解を引き継いでおり、『純粋理性批判』の中で次のように述べている。

――意見一般は臆見、信、知識の三段階に区分され、臆見は、主観的ならびに客観的にその根拠が不十分であるような意見、信はその根拠が主観的にのみ十分であるような意見、知識は根拠が主観的にも客観的にも十分と認められる意見である。(要約)

20世紀のB.ラッセルも、ある著書の中でほぼ同じことを述べている。

「信仰とは証拠のないあるものに対するかたい信念であると定義してよさそうである」

このように「不確実な知見としての認識」という見方は、信仰に対する捉え方として伝統的なものであり、また立場を問わず広く認められているといえるので、これを、信仰の認識側面における基本的定義として採用しておきたい。

トマスが、この信仰の定義をいくらか詳細に述べているのでそれを参照してみる。

「信仰とは信じられていることがらにたいする知性の承認を意味する」

トマスによると、知性が、あることがらを真であると認める仕方が二つある。一つは、ことがらを「直知」する、または「学知」として認めるという場合であり、もう一つは「意志的にそのことがらの真であることに同意が与えられる」場合である。

ここで「直知」とは、当時、それが自明であるゆえに真理と考えられていたところの公理的な知識を指し、「学知」とは論証によって明らかとなる知識をいう。

「意志的な同意」については、さらに二つに分けられ、第一のものは疑いと怖れを伴って同意がなされ、これを「臆見」といい、第二のものは怖れなしに確信をもってなされる場合であり、これが「信仰」と呼ばれる。

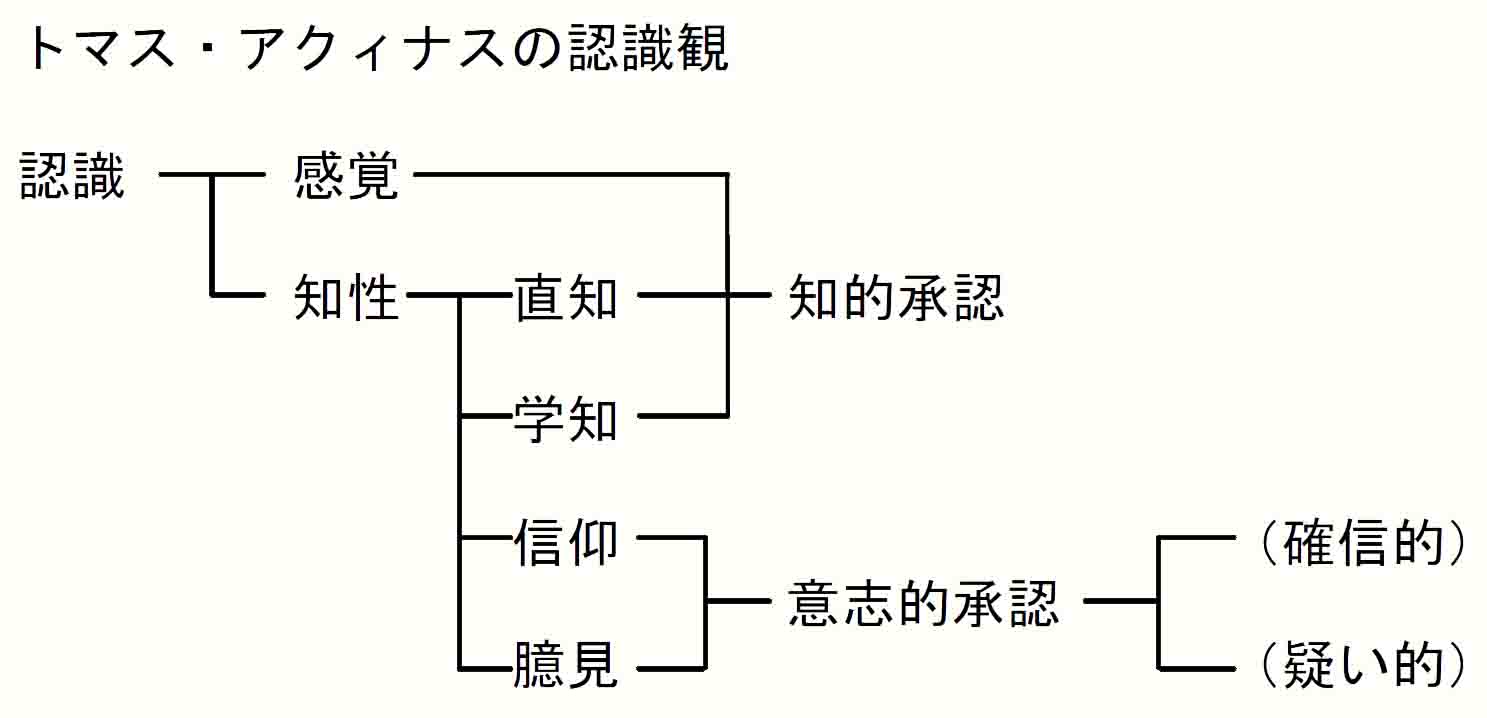

『神学大全』でのトマスの認識観

このトマスの認識観が信仰について教えていることで重要と思われる点は、信仰による認識が、「知的承認」ではなく「意志的承認」とされていることである。――ここで「知的承認」を先の引用文にある「知性の承認」と混同しないように。図のとおり「知性」は知的承認の一部と意志的承認の上位概念であるが、「知的承認」は「意志的承認」の対概念である。

「神が存在する」という我々の信念は、神を目の前のものを明瞭に認識するようにして得た信念、すなわち「感覚」がもたらす信念ではなく、またアンセルムスの「本体論的証明」のような論証に基づく「学知」によるものでもなく、また、もちろん自明的「直知」によって得たものでもない。そういった「知的承認」ではなく、ともかく何らかの理由から、我々の「意志」がそれを真であると承認したところに成立した信念であるということである。

このトマスの信仰観、そして「信はその根拠が主観的にのみ十分であるような意見」というカントの信仰観、「信仰とは証拠のないあるものに対するかたい信念」というラッセルの信仰観は、Chapter 3 - Argument「使徒の信仰成立原理」でみた使徒における信仰成立の事情そのものである。彼らはイエスの復活によってイエスがキリストであることの確信を得たのであったが、それは復活に関する特定の解釈を獲得したことによる彼らの主観的確信なのであった。

ここで当節冒頭の方法的な問題意識に立ち返れば、このように、信仰とはあることがらの真であることを意志において確信的に承認することであるから、不確かな事実に対する断定の要因を信仰側に尋ねることは、これら古典的な信仰の定義に照らしてとりあえずは適切な究明であったことが確かめられたといえる。

しかし問題はここからである。