| 第二部 信仰と理性論 | 星加弘文 |

Chapter 3 信仰と理性の境界 (6)―― キリスト教哲学とは何か

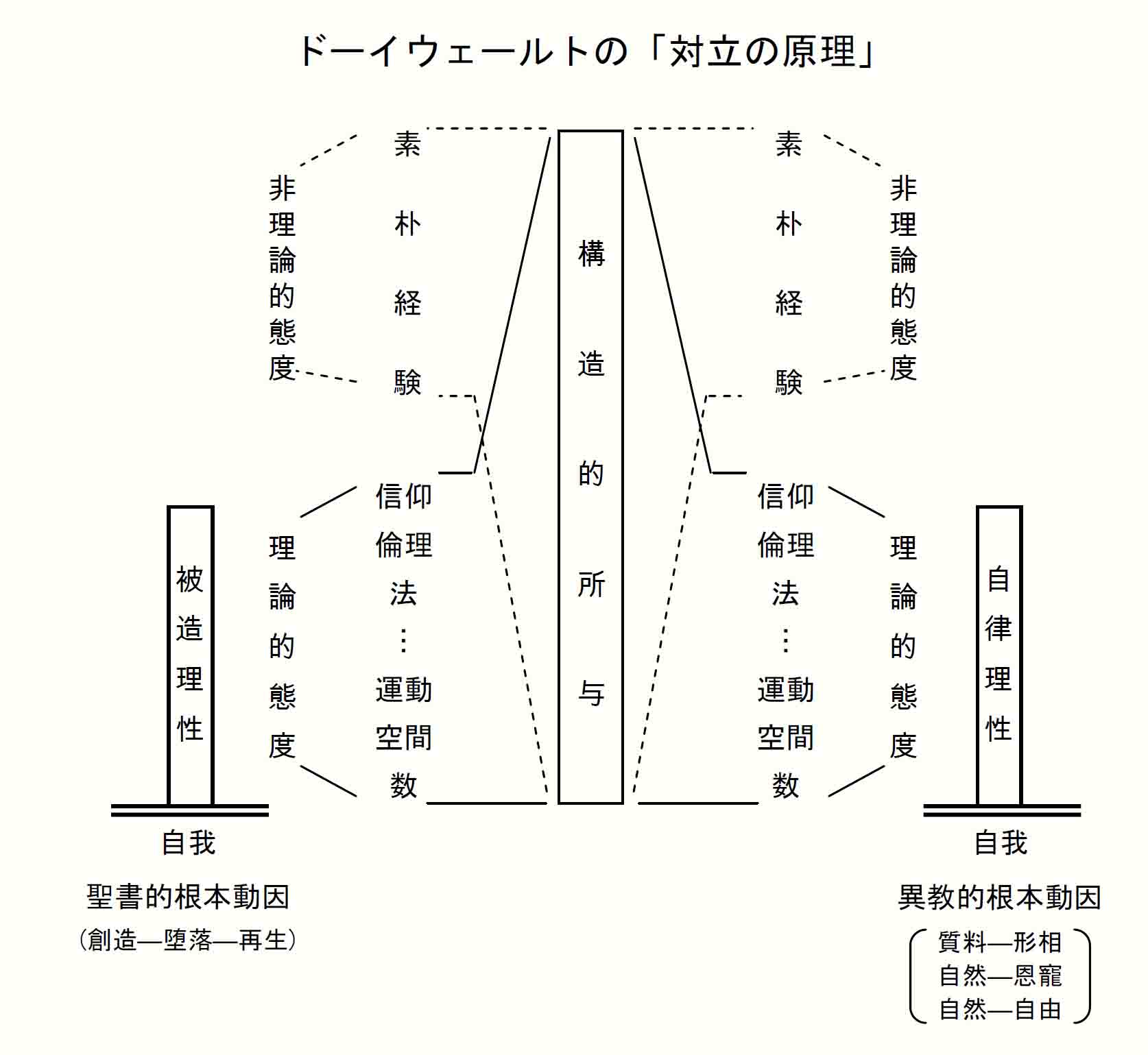

Section 2-1 ドーイウェールトの「対立の原理」

ドーイウェールトの「対立の原理」は、理性に影響を及ぼす前提としての信仰という「対立の原理」の構造を受け継ぎながら、ヴァン・ティルのそれを哲学的に体系化したものといえる。ただし、ドーイウェールトの場合は、カイパーとティルの「対立の原理」に比べ、図化することがなかなか難しい。読みにくい彼のテキストを正確に読み取る必要があるためだ。

ティルにおいて「キリスト教信仰/異教的信念」とされていた部分は、「創造―堕落―再生/質料―形相/自然―恩寵/自然―自由」という四種の思惟規定原理とされ、これが「宗教的根本動因」と呼ばれる。

「再生理性/非再生理性」は、「被造的自覚を持つ理性/無であるゆえに自律を偽装している理性」として説明され、特に、それまでの信仰と理性論を誤らせてきた原因が「自律を偽装している理性」すなわち「理性の偽装自律」にあるとして、その成立構造と原因が詳しく述べられる。

ドーイウェールト著『西洋思想のたそがれ』の一、二章に、主著『理論的思惟の新批判』の概要が説明されているので、

ドーイウェールトの「新批判」は、『西洋思想のたそがれ』原著のサブタイトルにもなっている「理性の自律のドグマ」すなわち「理性の偽装自律」に向けられている。理性の自律とは、

「真理と虚偽についての究極的審判者としての人間の理論理性への信仰」

のこととされ、ドーイウェールトはこのような理性への信頼を「偽装」つまり虚偽的態度であるとみる。彼は「理論理性への信仰」が、理性の本性に照らして妥当な態度ではないことを明らかにするために、この「理性自律のドグマ」の成立構造を問題とする。

「当面の問題は、この自律が思惟の内的本性によって要求されるのかどうか、したがって、このような本性の中に、本質的可能性として含まれるのかどうかということである。この問題は、思惟の理論的態度そのものに対する超越論的批判によってだけ答えることができる。」

そこで「第一の超越論的根本問題」として、「思惟の理論的態度とは何か」が問われるのだが、間髪を入れず、これが「内的構造」における「論理的側面の非論理的側面への対立」であると答えられる。

『西洋思想のたそがれ』では、ドーイウェールト哲学独自の用語が多用されており、そのため読みにくいが、冒頭から、なぜこの問いが「超越論的根本問題」であり、また「内的構造」とは何を言っているのかに戸惑わされる。しかし、ドーイウェールトの学説が、基本的に存在論であることを了解すれば、そこで述べられようとしていることの大枠を把握することができる。

哲学は認識論と存在論に大別される。認識論とは認識の仕方について考えるもので、存在論とは世界のあり方について考えるものである。なぜ二つの論があるかといえば、認識論と存在論は、それぞれ自分の立場の優位に関する次のような主張を持つためである。

認識論を優先する立場は、世界を論じるためには世界への認識が欠かせないのであるから、まず認識とは何かが論じられなければならないとする。存在論を優先する立場は、そもそも認識を成立させているのはわれわれ自身の存在であるのだから、存在論を抜きにした認識論は成り立たないとする。

この是非はともかくとして、ここでドーイウェールトは「理性に対する信仰」という哲学的欺瞞を暴くために、「思惟の理論的態度とは何か」という問いを立て、それによって理性の本当の姿を明らかにしようとしている。

これは認識能力としての理性を扱うものであるので、本来は認識論の課題といえる。事実、これまで理性を批判的に問うてきたのはカントの「理性批判」や、フッサールの「現象学」などの認識論哲学であったことをドーイウェールトも述べている。

「もしも、あらゆる哲学思潮が、その出発点を理論理性の中にのみ選びとり、それよりも深いところにあるいかなる前提をも持たないとすれば、なるほど、彼らの間の哲学的論議を純粋に理論的な仕方で、かたづけることもできるであろう。」

しかし認識論的批判を行う理性は、自らを全面的に否定すると自己矛盾に陥り、その考察の有効性そのものが危うくなることにもなる。そのため、理性批判をどこまで徹底したとしても、最終的には理性そのものについては肯定せざるをえず、そこにカント的な認識論的理性批判の限界があるといえる。

この事情から、理性に対する根本批判を行うためには、認識論を出て、理性を我々の存在の一機能として客観的に位置づけて理解するような存在の仕組みについて述べ、この存在論の視点から理性批判を行う必要があるという考え方が出てくる。

認識論的困難を存在論的方法において扱おうとするこの方法論は、フッサールの弟子であるハイデガーによってもたらされたものだが、ドーイウェールトもこの方法に倣っており、これが彼の「新批判」の基本構想になっている。

すなわち、カントが「認識能力に対する認識」を「超越論的」という語で述べたのであるように(「信仰と理性論」Chapter 4 - Section 7-1 参照)、ドーイウェールトも「思惟の理論的態度とは何か」を「超越論的根本問題」とするのである。

その説明のために、やや大がかりな存在論(世界理解)が準備され、そのため我々はここで、教義を聞かされるごとく、ドーイウェールトから経験世界の構造についての講義を受けることになる。

――「時間的経験的地平」(←普通の経験のこと)は、低次な領域から数えて、数側面、空間側面、延長運動側面、物理化学側面、有機側面、感覚側面、論理側面、歴史側面、言語側面、社会側面、経済側面、美側面、法側面、倫理側面、信仰側面という15の諸側面を持つ。

これは世界の事象が、これら15の水平的階層に区分されるということではなく、世界のどの一つの事象を取り上げてみても、例えば、「水」や「鳥の巣」などにおいて「光がプリズムによって幾多の色に分散するように」それら一つ一つの事象すべてが垂直的に15の諸側面・諸様態を持つということである。――

カイパーの「縦割り柱型構造」(Section 1-1 参照)から引き継がれたこの見方は、主著において詳細に展開されているようだが、15の領域の各々の非還元性と他領域に対する主従関係

そしてドーイウェールトは、この「法領域」(各領域は神の法秩序のもとにあるとされる)に関する経験的議論の有効性に訴えつつ、先の「思惟の理論的態度とは何か」についての答えを示す。それが、我々の理論的態度とは、この経験世界の15の「内的構造」の一つである「論理側面」(低次から数えて第7番目の領域)を他の諸側面に対立させた状態をいう、との、先に間髪を入れず与えられていたところの答えである。

「思惟の理論的態度において、われわれは…思惟と経験の論理的側面を非論理的諸様態に対立させる」

これが「第一の超越論的根本問題」であるというのは、この理解の仕方が、認識論的問題を存在論から扱う、すなわち超越論的問題を根本から扱うものであり、「理性の偽装自律」を明らかにするための第一段階であるという意味である。

続いて、注意的な問いが立てられる。それは、我々のこの「理論的態度」、すなわち15の「構造的所与(内的構造)」の一つである論理側面を他の諸側面に対立させる行為が、経験世界のその構造自体に由来するものと考えられるべきかということである。これは以下を意図した問いと理解できる。

経験の15の構造自体に論理側面と非論理側面の構造的対立が最初から存在していて、それがために、我々の「理論的態度」が必然性をもって引き起こされているのであるか。もしそうであるならば、「思惟の理論的態度とは何か」という課題は、これら「構造的所与」の15の領域のあり方の研究として行われるべきであるということになるだろう。

しかし、これに対しては直ちに否定の回答が与えられる。

「この理論的対立は…われわれの意図によってのみその起源を有する」

経験的実在の諸側面は対立構造をもつものではなく、逆に、15の各法領域相互には、論理的認識における主観と客観の対立関係とは異なる「主=客関係」が認められるとされる。寄り道になるがとりあえずこの点を見ておくと次のような事態である。

例えば「水」は、その「物理化学側面」において主体的となるような法則性を示すが、一段階上の「有機側面」においては、生命に必要な手段としての機能を認めることができる。また、下位の「感覚側面」においても「冷たい」などといった何らかの客体的性質を示すことになる。

つまり「水」とは、「物理化学側面」を主、その他の側面が客(従)として理解されるような全体であり、H2Oとしての理解だけが唯一のものではなく、それは論理的態度による理論的抽象がもたらす認識の一結果であり、水そのものは、15の各法領域全体にわたって機能しているものとして存在しているということである。

それゆえ、存在の側には、諸側面相互の対立構造はなく、したがって特に「論理側面」とその他の14の非論理的側面間の対立関係はなく、むしろそこには「連続的紐帯」が認められるのであり、先に「思惟と経験の論理的側面を非論理的諸様態に対立させる」こととして規定した「理論的態度」は、存在の構造そのものから引き起こされているのではないということである。

簡単なことが非常に難しく述べられているという気もするが、この注意的な問いにおいては、次のことが意図されていると考えられる。

その主たる意図は、すでに指摘したとおり、「理論的態度」というものが存在構造に起因するのではないことを確認することによって、その探求を客体である構造的所与の方向にではなく、主体である自我概念の方向へ導くことである。

いま一つの意図は、経験的実在の15の諸側面の一貫的紐帯による連続性という、構造的所与の本来の姿を示すことで、日常経験――ドーイウェールトの用語では「素朴経験」――を、その構造全体をそのまま受け止めている状態として定義し、これを「非理論的態度」とした上で、第一与件に設定することである。

これにより、我々に与えられているのは「信仰側面」をすでに含んでいるような世界ということになるので、理性が信仰を訪ね求めるという必要は最初からなくなる。

カントを含め、信仰と理性に関わる哲学においては、理性がどのように信仰の可能を述べうるかということが一つの重大な課題であり、当論考「信仰論」においても、その「最初の信仰」を見いだすことが目的とされている(「信仰論」Chapter 3 - Recitativo)。

しかしドーイウェールト哲学において、信仰は出発段階ですでに含まれており、むしろ解明されるべきは「理論的態度」の可能、すなわち理性の方であるということである。同じ「信仰と理性論」に区分される論においてもこのように大きな相違がある。

さらにここでのもう一つの意図としては、存在における論理側面と他の14の諸側面が切り離しえない一貫構造にあることをここに定着させることで、「理性の自律」状態を、存在構造における論理側面の暴走(絶対化)として批判することができるようにする、ということがあると考えられる。

我々の「理論的態度」というものもまた、(神が定めた)存在論的構造の中の一様態の使用にすぎないという理解がなかったこと、つまり、経験の15の構造の紐帯に関する存在論的理解がなかったことが、「理性の自律ドグマ」を許した原因であり、したがってこのドグマは理性の本性から必然的に要求されたものなのではなく誤りである、ということである。

以上が、「思惟の理論的態度とは何か」という「第一の超越論的根本問題」とその答えである。

次に、この「思惟の理論的態度」を可能とする根拠が尋ねられる。

「第一の超越論的根本問題」において、「思惟の理論的態度」とは、経験の存在論的構造における論理側面と非論理的諸側面との対立であるとされたわけだが、そのような対立を遂行し、その「間様態的理論的総合」

これが「第二の超越論的根本問題」で、次のように論じられる。

――各領域における学問の成立とは、その事象がもつ論理側面と非論理諸側面の「総合」の結果であるから、もし、ここでの「総合」が、論理的側面あるいは非論理的諸側面のいずれかに依存させて遂行されるならば、それは、依存された側の様態による当該法領域の翻訳となり、その領域の解消という事態をきたす。

それは依存する側の法領域を依存された側の法領域によって絶対化するということである。キリスト教という「信仰側面」において主体性を発揮する事象が、「論理側面」からの総合を受けるとき、キリスト教固有の宗教概念は、例えばトマス的スコラ概念に、あるいはカント的純粋理性概念、人本主義的実存概念に変換される。その変換は、信仰に対して、ときに接合的であったり分離的であったりするが、いずれにしても、それは「論理側面」の絶対化による理性の変奏であって、その本質は理性の自律なのである。――

カントはこの「総合」の源について、ある意味においては正しくそれを「自我」に求めたとされるのだが、

ドーイウェールトはそこで、カントの「論理的自我」との区別を主張しつつ「思惟する自我」を、この理論的総合を遂行する主体として提示し、これを「第二の超越論的根本問題」の答えとする。

しかしながら、この「思惟する自我」は、まだ十分に規定されていないので、これだけでは、この「思惟する自我」が、どのようにして「理性の自律」のドグマによる諸哲学を作り上げるのかといったことはわからない。そこで「その先に何があるのか」が問われる。ドーイウェールトはこれを、

「いかにして、理論的思惟が自我に向かう集中的方向は可能であるか。」

という、やや分かりにくい「第三の超越論的根本問題」として設定する。この問いは、この前に出されるべき問いを一つ二つ飛ばしているように思われ、論述の流れをつかみ難くしているのだが、およそ次のような意味である。

学問の成立を可能にするのは何かを問うて、それが構造的所与の論理側面、非論理諸側面のいずれでもないということから、答えは「思惟する自我」の方向へと導かれてきた。この「思惟する自我」ということでドーイウェールトが考えているのは、認識論哲学におけるような単なる認識主観すなわち理性ではなく、理性を超えたところにあって理性を支配するのであるようなもののことである。

そのため、理性止まりである一般的な認識論哲学とは異なり、ドーイウェールト哲学は、このところで哲学の限界を超えようとしていることになる。したがってドーイウェールトは、自身の哲学が、理性を超えた自我というものを扱うことに正当性があることをここで示す必要に置かれる。

そこで、理性が自我を論じなければならない必然性をもたらしているようなものが何か存在しているのかを問い、もしこれに答えがあれば、自我を論じることの正当性が自身の哲学に生じることになるといえる、ということである。

すなわち「いかにして、理論的思惟が自我に向かう集中的方向は可能であるか」という問いは、哲学が自我を論じるための理由探しとして立てられているのである。そしてその答えは、自我は無であり、そして自我の先には「宗教的根本動因」があってそれが自我に働きかけているからだということになる。

この「宗教的根本動因」の存在こそが、理論的思惟が自我へと向かうことを哲学として可能にさせているということで、詳しくみると次のようになっている。

――「思惟する自我」はあらゆる経験を可能とするところの前提であるから、自我そのものを捉えることはできない。したがって自我は哲学的反省の限界点であるが、この限界に立ち止まることはできない。なぜなら「理性の自律」のドグマは自我に関わる超越論的根本問題を問わないことによって引き起こされているからである。

「理性の自律」とは、本来、無にすぎない自我を無としないために、自我を論理的自我として、理性的思惟の拠点を自我そのものに求めたことにほかならないのである。

このようにしてドーイウェールトは、「理論的思惟の限界」

「中心的人間自我の不思議さは、それが、それ自身においては、すなわち、そこにおいてのみ自我があらわれる中心的諸関係から離れて見られた場合には無であるという点にある。」

ドーイウェールトは、論理的自我という自―自関係から捉えられた自我は無であり、歴史的自我、道徳的自我というものも存在しないとする。また、我―汝という他者関係から捉えられる人格的自我もなお人間中心的であり、自我の規定概念としては不十分とされる。そして自己―神という被造関係からみられた宗教的自我だけが、自我の正しい位置づけを可能にするという。

このように、先に「理論的態度とは何か」という理論的思惟の前提を問うて哲学の境界概念である自我概念に至ったのと同様に、無たる自我を有意味とするものを問うて、神と自己の関係という宗教性が導入されることになる。

そして、ドーイウェールトの脱「自律理性」プログラムは、この宗教的自我が、己れの無を偽ることをやめ、神との関係に目覚めた自我たることが可能であることを提示する最終段階に入る。すなわち、キリスト教的宗教性である「聖書的根本動因」がそれを可能にするとされる。

――元来、われわれは神の被造物であるゆえに、神的存在を志向する宗教衝動の根をもっており、これがために、われわれの自我は、様々な「宗教的根本動因」による力を受ける。この「宗教的根本動因」にはギリシャ的動因、聖書的動因、スコラ的動因、近代主義的動因があるが、聖書的動因以外の動因は、自我規定を含まないために、理性的思惟を自我以外の方向へとそらせ、そのため、思惟の統合点を自我ではなく、存在論的構造の一様態に求め、論理的絶対化を起こすにいたる。

ここに至って、ドーイウェールトの哲学は一挙に宗教めくが、しかし、この「宗教的根本動因」の提示は、この後、直ちに、これまでの論証的脈絡を離れて、古代ギリシャ哲学、トマスの中世哲学、そしてカントに代表される近代哲学に関する考察として行われるため、教義的印象を免れることになる。

『西洋思想のたそがれ』においてこの部分は、先の15の「構造的所与」の様態論と並ぶ主要な論議となっており、こちらもまた、それ自体としては興味深いものといえる。

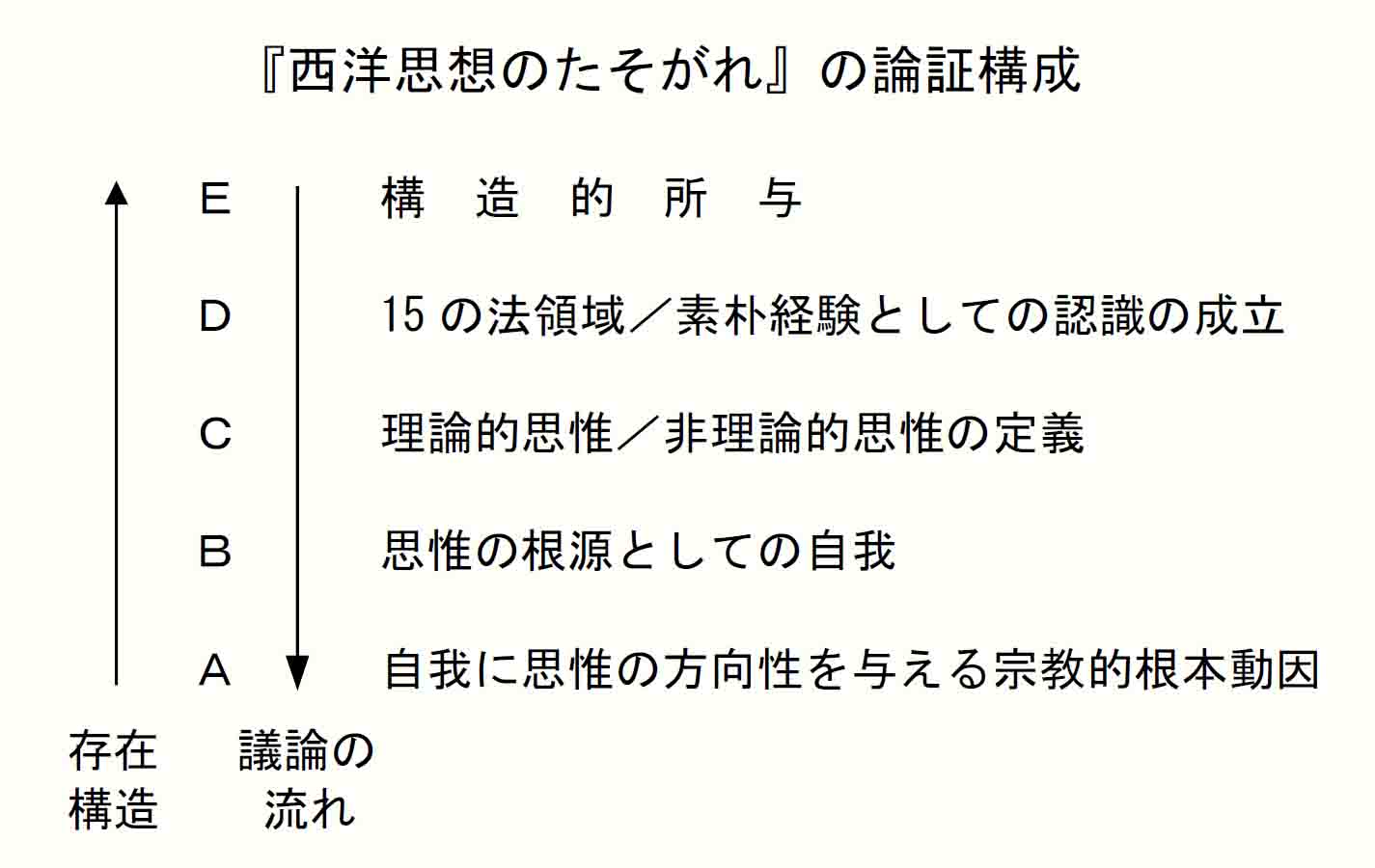

以上にみてきたように、ドーイウェールトの『西洋思想のたそがれ』は、カイパーの「縦割り柱型構造」の考えに基づく15の構造的所与についての分離と連続に関する議論、および、近代以前の哲学に関する構造主義的分析による「宗教的根本動因」の発見を二つの主要議論とし、この「構造的所与」から出発して、認識の成立可能条件を探るという論証を数段階繰り返すことによって、認識の規定根源としての「宗教的根本動因」にたどり着くという構成になっている。

既述の通り、この構成のE構造的所与と、A宗教的根本動因については、論証行程を離れた詳細な議論が提出されている。EとDは客観とその主観であり、Cと共に、論述上は一体的な扱いがなされている。

C理論的思惟から、B自我へと遡及する際に、その誤った遡及として、理論的態度の起源を構造的所与の構造に求めること、および、第一与件が構造の一側面である感覚に置かれることが否定され、これが補助論証となっている。

また、B自我から、A宗教的根本動因へと遡及する際には、自我を自我自身に基礎づけようとしたカントの自律理性、および自我を他我との関係において基礎づけようとしたマルチン・ブーバーらの人格主義が否定され、これを補助論証としつつ、カルヴァン主義神学を基にした神との関係性としての自我の有意味性が主張される。

この段階で一つ注意しなければならないのは、このように、前提へと遡っていく議論においては、「誤った原因」を否定するいくつかの補助論証の正しさというものは、その後に提出される「真の原因」の正しさに寄与するものではまったくないということだろう。あるアクション映画で、「マクレーンはどこだ!」と怒鳴る上司に部下が「教会にいないことは確かです」と答える場面があるが、部下のマクレーン刑事に対する確信が誤りではなかったとしてもその居所はわからずじまいのはずである。

なお、E構造的所与、B自我、A宗教的根本動因は、伝統的哲学における「宇宙」「魂」「神」の各概念に対応する「法理念」(超越論的理念)とされている。これらはカントが『純粋理性批判』「超越論的弁証論」の中で「理性理念」として述べる哲学の三大概念であり、ドーイウェールト哲学もこれにより哲学史の伝統に連なろうとするものであることが見てとれる。