| 第二部 信仰と理性論 | 星加弘文 |

Chapter 3 信仰と理性の境界 (4)―― キリスト教哲学とは何か

Section 1-4 信仰と理性の境界線

Section 1-2の初めに「対立の原理」が不適切と考えられる理由を二つ挙げたが、前段までで、その一つめの理由であるキリスト者と非キリスト者の関係論としての不適切さについて述べた。当段では、二つめの理由である、信仰と理性の関係論としての不適切さについて述べる。

「対立の原理」は、キリスト教信仰者、異教信仰者を問わず、あらゆる信仰者内における信仰と理性の関係を「順応」とみている。しかし、この理解は我々キリスト教信仰者の実際に反しているのではないだろうか。

確かに「信仰と理性論」Chapter 2 - Section 2 に区分した、信仰の四要素(教義的解釈、史実性、奇跡の生起可能性、天上的教理の真理性)を、我々はすべて承認している。このことをもって理性との対立はなくなっているというのだろうか。

しかしこれを信仰と理性の順応と呼ぶのは、前段に指摘したところの、「対立の原理」が信仰と理性の区別を喪失していることの露呈であるにすぎない。そもそも理性が信仰と「順応」する、あるいは「対立」する事態とはどういうことをいうのだろうか。それは信ずべき対象である信仰の四要素に対して、理性がそれを真と認める根拠を見いだせる、見いだせないということにほかならない。簡単にいえば、信仰事象を理解できる/できないという事態のことである。

アテネの人々は復活を理解できないので「その話はまた後にしよう」と言って、パウロのもとから去ったのだったが、このような事態を信仰と理性の対立というのである(「信仰と理性論」Chapter 1 - Section 3)。このことは「対立の原理」を唱道する春名によっても述べられていたことであった。そうであれば逆に、信仰と理性の順応とは、信仰要素が理性にとって理解可能となっているような状態をいうのである。

そこで、信仰者である我々自身の信仰と理性の関係を自問してみたいと思う。すると、聖霊主義に傾倒するのではない保守信仰の立場にある我々は、信仰において意志的に承認している事柄のうちに、自分の理性が理解していない要素があることを見いだすだろう。それは特に、信仰の第4点目の「天上的教理」に関してである。

また、第1点目の「教義的解釈」についても、それが解釈すなわち後件肯定式推論による理解であることによる限界を見いだす。しかし教義的解釈については第一部 信仰論 Chapter 3で理解可能なものとされたので、いまこちらは問わないとして、少なくとも第4点目に関しては、そこに、我々は信仰と理性の境界の存在を確認する。この境界の存在は我々だけではなく、神秘主義にあるのではないキリスト者、すなわち天上的神秘を体験として主張するのではないほぼすべてのキリスト者において同様であるといえるだろう。

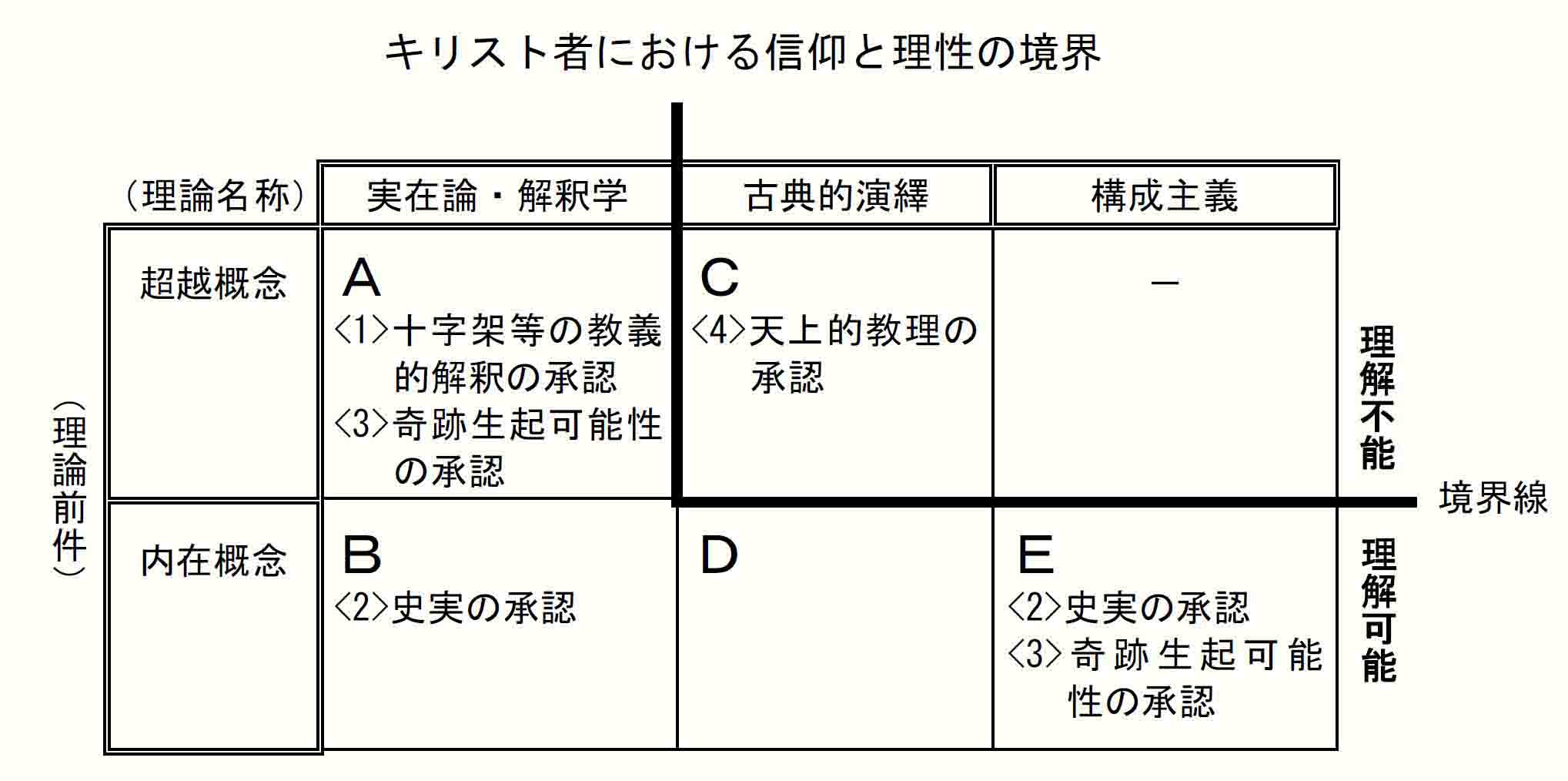

上に示した図は、キリスト者における信仰と理性の境界の一例を示したものである。上図では、信仰の第1、2、3点目が、理性理解A、B、Eにおいて、当論考によりその承認根拠を得たという状況となっている。

このような境界図は、さらに幾通りかを類型化することができるだろう。しかし、ここで重要なことは、我々信仰者においても、信仰と理性の境界をこのように描けるということ、つまり、信仰者も信仰と理性の境界を持っているということである。

これに対し、「対立の原理」が、信仰者において信仰と理性の対立はないという場合、そう言わしめている真の原因は、理性が信仰化されているためにすぎない。「対立の原理」は、信仰の理性化を警戒しておきながら、自らは理性を見失っている。「対立の原理」においては、信仰と理性の対立がないのではなく、そもそも信仰と理性の関係自体が成立しておらず、信仰だけになっているのである。

そしてこのことから、「対立の原理」のような理解をもつキリスト者は、理性が本来持つところの「真理への問い」という姿勢を欠くこととなり、疑問を感じる感性や解決のなさに耐える精神を失って、常にすべてを教義的な了解済みの下に置いて納得しようとする不真実さを帯びることになりがちである。

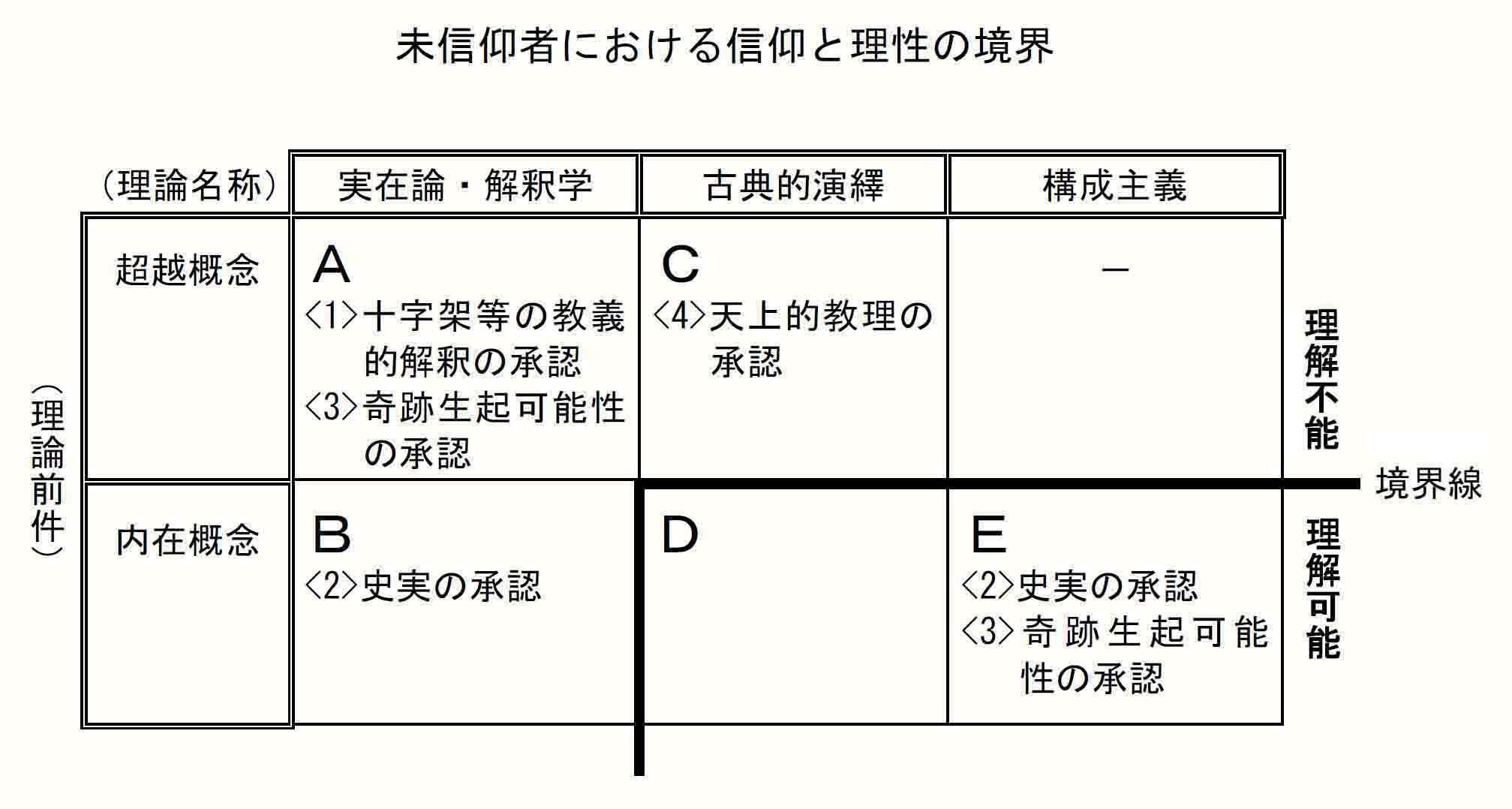

次に、未信仰者における信仰と理性の境界を例示する。

上図の例は、イエスの史実については疑問をもっていないが(理性Eによる信仰の第2点目の了解)、特に、十字架の教義的解釈Aを認める理由を見いだせていない、という未信仰者の状況を示している。ただしこの図では、3.の奇跡生起可能性について理性的理解を得ているようになっているところが奇異に感じられるかもしれない。これは次のように理解できる。

特定の宗教が主張する「不思議なできごと」が仮に本当であったとして、「しかしどうしてそれでその宗教が真実なのだ?」と思う人がいる。奇跡を承認することと信仰を持つことを別とみる判断は、奇跡を信じることが信仰だと思っている人よりも、理性の賢明さを証ししている。そのため、3.の奇跡を承認してもなお信仰に至らないというのは、健全な未信仰者の姿を示しているのである。

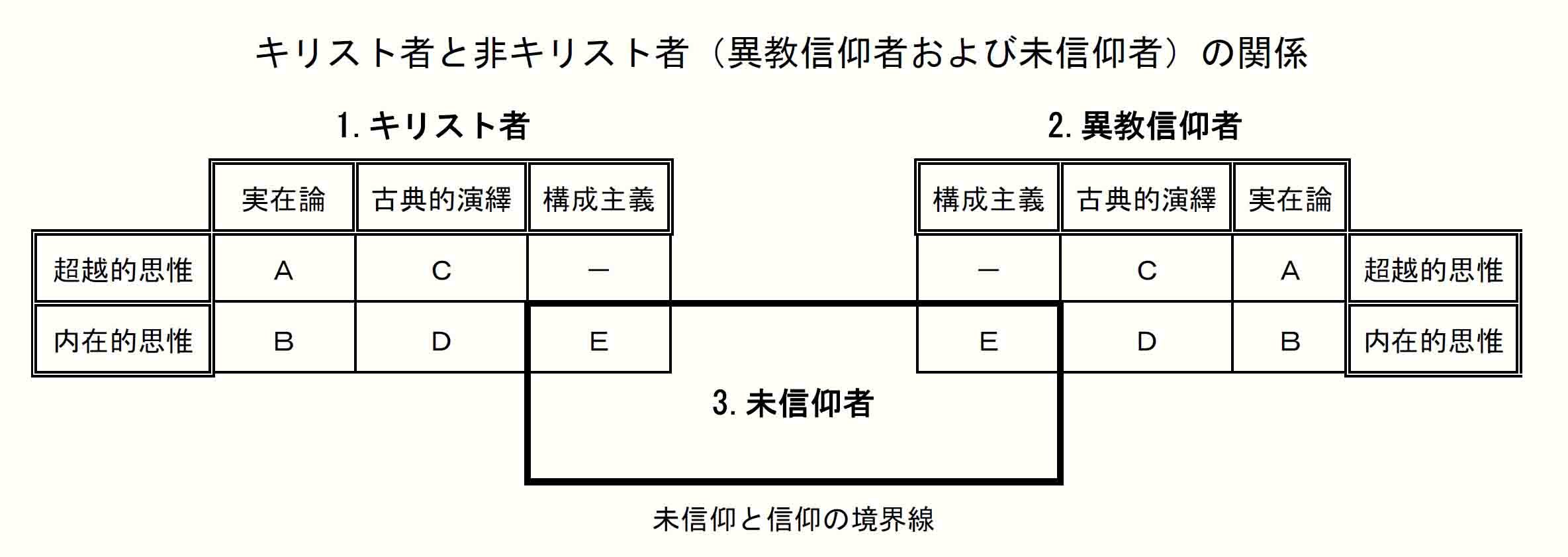

最後に、「対立の原理」にならって、「信仰と理性の全体図」によって、キリスト者と非キリスト者の関係を表現してみよう。

実在論を採用するに至っていない理性的思惟の状態、つまり我々の日常の思惟である構成主義的な思惟を未信仰状態とする。すると信仰者と未信仰者は、「信仰と理性の全体図」のEにおいて、つながっていることになる。これが、私が考える「開かれたキリスト教」のイメージである。

我々の誰もが初めは未信仰者であったということは厳然たる事実である。誰も信仰を持って生まれてくる者はない。それはキリスト教に限らず、どの宗教においてもいえることである。したがって、奇妙に聞こえるかもしれないが、「かつて未信仰であった」ということ、詳細を尽くして言えば「かつて未信仰であった時に宗教の話を聞き、未信仰なりにそれを理解した経験」ということが全宗教者における共通性なのである。

したがって、キリスト教と他宗教の対話は、それぞれの宗教が、自らを未信仰領域に対して開示し、未信仰的理性にとって理解可能なものとして示すという準備作業を行うことから始められなければならない。というのも、異なる宗教が、互いを直接、それぞれの宗教性において理解できると考えることや、多宗教間に共通性を見いだせるとすることは危険であり、それ自体、非キリスト教的な宗教観というべきだからである。

「対立の原理」は、キリスト者と非キリスト者の認識の「共通領域」を拒否する。「理性の中立性」を否定するのも、それが異教間の「共通領域」を形成することになると考えられるためである。こういった考え方がなされなければならないのは、「対立の原理」が、すべての人を実在論者と見る前提をもつためであり、既に述べた通り、この点でこの関係論は誤っている。

ただし、この主張は、キリスト者と異教信仰者の関係に限ってみれば正しいとされるべきである。キリスト教と他宗教の間に、すなわち二つの異なる神概念を始点とする二つの実在論的思惟の間に共通性を認めることはできない(「信仰論」Chapter 2 - Parable「メートル原器のたとえ」参照)。それを認めることは、キリストとベリアルに何の関係があるか(Ⅱコリント6.15)というパウロの教義にも反することになるだろう。

未信仰状態の人々が実在論的思惟を行っているのかということ、そして信仰者においては、実在論的な思惟態度がすべてを占めるのかということについては、述べてきた通り再考の余地がある。しかし未信仰者の主たる思惟が構成主義的思惟であること、そして信仰者においても構成主義的思惟が存在することは否定されるべきことではない。

それゆえに未信仰領域はどの宗教に対しても開かれていることになる。そこに宗教間対話の原理的可能性があるのではないだろうか。我々は、かつて未信仰的理性の限界の中でキリスト教を受け取った。そのようになら、今でも、他の宗教を理解することができるだろう。

そして、他の宗教もまた異教たるキリスト教をそのようになら理解するはずである。それはもちろん互いの宗教に関する十分な理解であるはずはないが、しかし「宗教間対話」というのはそのようなもので十分といえる。というのも、かつて我々自身がそうであったように、そういった限界の中でも、宗教の最も中心的な部分に触れることは可能だからである。

キリスト者と他の人々の間には、まず対立と断絶があって、あとは宗教的寛容と社会的共存の問題だとするのではなく、キリスト者もまた彼らと原理的につながっているという理解を、キリスト教的理解として持つことが重要であると私は考える。