| 第二部 信仰と理性論 | 星加弘文 |

Chapter 2 信仰と理性の多対多関係 (17)

Hard study 5-3-4 初めの命題設定の肯定否定が帰結を左右する奇妙さ

ここでもう一つ、さらに奇妙な事柄に気づかされる。「罪の立証」の例では、命題Pを「被告に罪はない」とした。というのも、通常、我々は自分が無罪であることを証明し続けなければ刑務所に送り込まれるということはなく、立証されるべきは有罪の方だからである。

すなわち¬P「被告に罪がある」が裁判の有限期の内に証明されなければ、P「被告に罪はない」が証明されたことになる。これが前段の「直観主義論理の¬Pの証明表2」認識史01~β期に示されていたことである。

たとえ検察から訴えられて被告の身になったとしても、有罪が立証されない限りは「疑わしきは無罪」ということで、有罪になることはない。すなわち、無罪であることが我々の通常の状態であるということで、命題Pを「被告に罪はない」と設定したといえる。

しかし、命題Pを「被告に罪がある」と設定すると事態は逆転する。直観主義論理においては、我々はそこで無実であることを立証しなければならないこととなり、それができない場合は「罪あり」が認定される。

これはわざわざありえないような世界を想定していると思われるかもしれないが、そうではない。この事態は、同じく日本の裁判の再審制度に当てはまる。再審請求が認められて審理が開始されたとき、弁護側が証明しなければならないのは服役者の無罪である。審理の期間内にそれが証明されなければ服役者の既定状態である有罪が維持されるのである。

また、キリスト教の「最後の審判」が同じ状況にあり、原罪を負う我々は、神の法廷でこの扱いを受けることになる。神の前での我々は、罪に定まっているのがデフォルト(初期値)であり、そこでは「イエス・キリストによる贖罪への信仰」が唯一の無罪証明であって、これを欠く者は皆、初期のデフォルト値のまま有罪が定まる。

これらの具体例はともかくとしても、いずれにせよ直観主義論理においては、初めに「罪なし」とすれば、その否定証明がない限り「罪なし」が証明されたものとされそれが結論となり、「罪あり」とすれば、それが払拭されない限り「罪あり」の証明となってそれが結論となる。

古典論理ではこのようなことは起きていなかった。古典論理の命題は、それをいかように設定しても、事実と命題の関係が変わることはない。

例えば、Pの命題内容を「被告の無実が証明された」と設定すれば、¬Pは「被告の無実が証明されない」となる。このとき、彼が罪を犯していない事実が明らかになれば、Pは真、¬Pは偽である。

命題内容を逆にして、Pを「被告の無実が証明されない」、¬Pを「被告の無実が証明された」として、彼が罪を犯していない事実が明らかになったときは、Pは偽、¬Pが真となる。

ここで事実と命題記号の関係に着目すると、前者と後者でPと¬Pの真偽は逆転している。しかし事実と命題内容の関係に着目すると、前者の例と後者の例でその真偽関係は同じである。

すなわち、「彼は罪を犯していない」という事実と「被告の無実が証明された」という命題の真偽関係は、前者の例であれ後者の例であれ、いずれも真の関係にある。そして、「彼は罪を犯していない」という事実と「被告の無実が証明されない」という命題の真偽関係は、やはり前者も後者も偽の関係にあるのである。

古典論理において重要であるのは、その命題に否定記号が付されているかどうかではなく、実質的な意味内容において肯定的なものなのか否定的なものなのかということである。事実が論理式に対して判定を行うのはP、¬Pという記号に対してではなく、それらに持たされた意味内容に対してだからである。

しかし直観主義論理では記号に対して判定が行われる。認識史01で、証明済が与えられるのはPの方であり、¬Pに設定された命題は、それが肯定的内容であれ否定的内容であれ不証明に終わる。このことから、命題Pの内容を取り替えれば、最終的に証明されるものも変わることとなる。つまり直観主義論理ではPに何を設定するかが重要なことになっているのである。

これまで、πの無限小数列の例では「0が100個連続して現れる」ことを命題Pに設定し、またそうすることで直観主義論理の証明表の通り、その命題列はやがて現れるだろうということが、サイコロの確率的推量からも理解できるとしたのであった。

では、命題Pを「0が100個連続して現れない」とした場合はどうなるのだろうか。上の理解によれば、その否定が証明されない場合は、この命題Pが証明されたことになってしまう。

しかしこの命題P「0が100個連続して現れない」が証明されるというのは、前段(Hard Study 5-3-3)に確認した通りありえる事態ではないことが明らかだったはずである。どうなっているのだろうか。

以下、「0が100個連続する小数列」のことを、簡略に「0の100連」と呼び、

順設定:命題P「0の100連が現れる」

逆設定:命題P「0の100連が現れない」

と設定して、それぞれの状況を見てみよう。

■順設定

P「0の100連が現れる」

¬P「0の100連が現れない」

現時点でPも¬Pも明らかではない。すなわち現時点では、P「0の100連が現れる」ということも、¬P「0の100連が現れない」ということも証明されていない。

これは認識史01α期の状態である。

ここに意味論Ⅱ(5)(ロ)「αで¬Pが証明されていないとき、あるβでPが証明される」を適用する。

すなわち¬P「0の100連が現れない」ということが証明されていないのであれば、いずれP「0の100連が現れる」ことが証明される。――①

すなわちα時点で¬P「0の100連が現れない」ことが不証明、つまりまだα時点なので、ここまで0の100連が現れていなかったとしても、それが最後までそうなのかは断言できないので、α時点まで0の100連が現れていないことが「0の100連が現れない」ことの証明にはならない。つまりα時点で¬Pは不証明である。

そして、この¬P不証明の事態は、0の100連が現れていないどの時点のαであっても言えることなので、αでの¬Pの不証明状態はどこまでも続く。したがってこの場合、意味論Ⅱ(5)(ロ)により、後続期のどこかでP「0の100連が現れる」ことが確定する。

また言わずもがな、あるα時点で0の100連が現れてPが証明された場合は¬Pの不証明は確定する。ちなみにこれは「直観主義論理¬Pの証明表2」認識史11の状況である。

したがって0の100連が現れても現れなくても¬Pは不証明でしかありえない。

以上は、前段(Hard Study 5-3-3)で確認した通りのことである。

問題は、次の逆設定である。

■逆設定

P「0の100連が現れない」

¬P「0の100連が現れる」

順設定と同じようにやってみる。

現時点でPも¬Pも明らかではない。すなわち現時点では、P「0の100連が現れない」ということも、¬P「0の100連が現れる」ということも証明されていない。

これは認識史01α期の状態である。

意味論Ⅱ(5)(ロ)「αで¬Pが証明されていないとき、あるβでPが証明される」

すなわち¬P「0の100連が現れる」ということが証明されていないのであれば、いずれP「0の100連が現れない」ことが証明される。――②

α時点で¬P「0の100連が現れる」が不証明であるとは、その時点でまだ0が100個連続して現れていない状況のことだが、この場合Ⅱ(5)(ロ)により、後続期のどこかでP「0の100連が現れない」が証明される、となる。

逆設定ではこのように、順設定とは反対の帰結となる。

しかし、この逆設定での¬Pの不証明は、順設定での¬Pの不証明と違って、覆る可能性が常にある。順設定の¬P「0の100連が現れない」は、すでに見てきたとおり実際にその状況がどれほど続いたとしても証明されたことにはならない。つまり不証明であることに変わりはない。しかし逆設定の¬P「0の100連が現れる」は、実際にその状況が起こることによって不証明ではなくなる。

このため、順設定の①の前半部分の条件は確定したものとして考えることができるが、逆設定の②の前半部分の条件は不確定であり、あくまでも条件である。このことから逆設定での②の帰結は、条件が成立している間での帰結であるにとどまり、確定された帰結というものではない。

そしてこのことは、Hard Study 5-3-3で考えたように、②前半での¬Pの不証明という条件がいずれ覆るはずなので、実際にも最終的に逆設定のP「0の100連が現れない」が確定することはないといえる。

つまり、命題の内容を逆に設定する逆設定においては、確かに順設定と反対の帰結が導かれるが、少なくともπの小数列においては、その反対の帰結が成立するための条件が永遠に成立し続けることはないので、この逆設定が現実に反した帰結を導くことはないということである。この点では、順設定、逆設定、いずれも現実に適用できる帰結が生じているとすることができる。

以上は、無限を対象とした場合の例だが、命題の肯定否定を逆転させることで帰結が変わることは、有限対象においても同様である。

しかし対象が有限であるときは、無限の場合とは異なり、命題設定の如何がもたらす二つの正反対の帰結が、現実への対応において不適当となる場合があるように思われる。

「罪の立証」では、司法の実際で立証されるべきは有罪の方であるので、ここでは命題Pは「彼に罪はない」として設定されていることになる。このとき¬P「彼は罪がある」が立証されなければ、彼の無罪が確定するので、現実としては理不尽さのない帰結が導かれることになる。この場合、直観主義論理は司法の場という現実をよく表現しているといえる。

しかし、命題Pを逆にして「彼に罪がある」とした場合、無罪が立証されなければならないことになる。これは日本の司法で再審裁判の現実として現れるあり方であり、またキリスト教の「最後の審判」の状況でもある。これが現実にも存在するあり方でもある以上、これを絶対におかしな状況と見ることはできないが、通常の感覚としては馴染むのが難しい状況であるということはいえる。

また、「勇気」の例では、立証されるべきを「勇気あり」の方とした場合、つまり命題Pを「彼は勇気がない」としたとき、一生という限られた期間の中で勇気のあることが証明されなかった人は勇気がないことになってしまう。

また、命題を逆にして、Pを「彼に勇気がある」とすると、立証されるべきは「彼に勇気がない」ということになるが、こちらもまた、一生の間に勇気がないことが露呈されるような不幸な事態に彼が遭遇しなかった場合、彼は「勇者」ということになる。

つまりいずれも彼の実際から乖離した帰結、すなわち「臆病者」という理不尽なレッテル、あるいは「勇者」というできすぎた称号が与えられる可能性があるということである。また仮に、勇気を示す機会にも、勇気のなさが露呈される機会にも遭うことなく一生を終えた人は「臆病者」であり、かつ「勇者」でもあるということになりそうで、これは、観測されるまでは異なる二つの状態が同時に存在しているとする量子論の見方を連想させる。

このような具合に、直観主義論理では命題の設定如何によって異なる帰結が導かれるが、対象が無限である場合は、先に見たように、¬Pに肯定的内容の命題が設定されたとき、¬Pの不証明が覆る事態が可能であることにより、現実に適用するのが不適切となる帰結が導かれることはないのかもしれない。ただし対象が有限の場合は、この限りではなさそうである。この意味では、対象あるいは認識史が無限であるということが、直観主義論理が適切に運用されるための制約であるとすることができるのかもしれない。

上のことは、現時点で十分な確かさをもって述べることができない。ただし現実への対応性が適切か否かという問題を別にすれば、直観主義論理では命題設定によって異なる帰結が導かれること自体は確実なことなので、ここではその点を押さえておこう。以下の例で確認しておく。

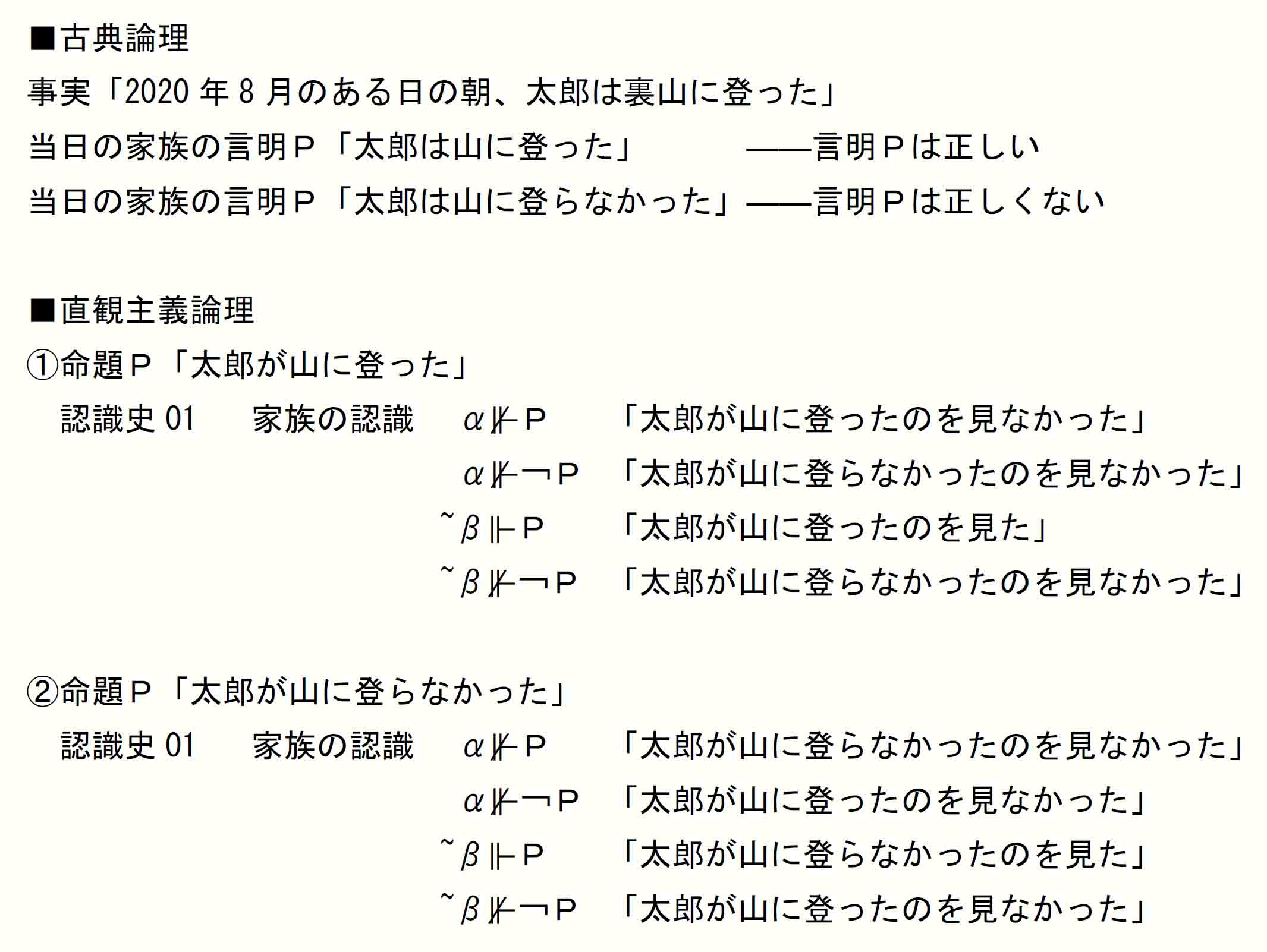

古典論理では命題Pの設定如何によって、太郎が山に登った事実を最終的に否定する言明になるということは起こらない。「太郎は山に登らなかった」という2番目の言明Pは、それが偽であることによって、太郎が山に登ったことを真実なこととするからである。

しかし直観主義論理では最初に設定する命題如何により最終的な認識が変化する。そしてこの「認識」は、直観主義論理での「世界の事実」である。

肯定命題①と否定命題②において、頭初期αでの認識は、言明の順序に相違があるだけで、両者とも同じである。

しかし後続期~βにおいては、①では「太郎が山に登ったのを見た」が最終的な家族の認識となり、②では「太郎が山に登らなかったのを見た」が最終的な認識となっている。同様に、「見なかった」事柄についても①と②では「何を見なかった」のかが異なっている。

古典論理では命題の真偽を判定する事実というものがあるため、命題Pの内容が肯定的なものであれ否定的なものであれ、それらは事実による真偽判定を受ける。そのため命題Pをどのように設定するかということは全く重要ではない。ただ論理上の真/偽に逆転が起こるのみで、最初の命題設定の仕方が世界についての認識を変化させるということはない。

これに対して直観主義論理には、証明や証言あるいは「見た」などの感覚的な言明が存在するのみであり、これらの言明に対応した事実があるのではない。事実は、証明や証言が「構成」するのである。(Hard study 5-3-3 終わり参照)

直観主義論理では、命題Pが、それと対応する事実を持たないという事情から、真偽判定というものがないので、最後に証明されたこととなる命題(上例では「見た」という命題)がそのまま有効、すなわち事実となる。

これは、他の誰も見た者がなく、それを知る者が一人しかいなかった場合、その者の証言が真実とされていくという状況と同じである。その者があると言えばあり、ないと言えばないことになるのである。この点についてはさらなる理解が求められるところだろう。次節の終わり(Hard study 5-4-4)に再度取り上げてみたい。