| 第一部 信仰論 | 星加弘文 |

Chapter 4 信仰対象イエスの獲得 (11)――過去性の克服――

Review 使徒時代と使徒後のキリスト教信仰構造

頁内目次

〈「史実的に正確なイエス」ではなく「致命的な神学問題を引き起こさないイエス」であることが重要〉

信仰成立過程の中での史的イエスR2の位置、およびその神学上の意義を確認して、キリスト教信仰の全体像を獲得してみよう。

〈史的イエスRの神学的意義〉

「福音書のイエス」の始源としての史的イエスRは、「史実と信仰真偽」の観点からは、まさにその不確定さのベールが取り除けられなければならないと考えられてきたところの史的イエス研究の対象物でしかない。

しかし視点を変えて「史実と信仰成否」の観点に立つならば、史的イエスRは、ただ福音書のイエスの始源として位置づけされた史的イエスR0の段階で、信仰対象提示としての機能を有している。

そしてこの史的イエスRは、使徒の信仰の完成がイエスへの確信の獲得であったという使徒ケリュグマの考察によって、史的イエスR2という神的イエスとして設定することが合理的であることが前段で示されたのであった。すなわち、史的イエスR2は既存の方法に従った資料的研究に拠らずに獲得された概念である。

このことは、奇跡を行う史的イエスR2が、福音書の奇跡記事に対する疑いから免れたものとしてあることを意味する。またそうであれば当然のことだが、その逆の、福音書に記されている奇跡記事への信頼や信仰を前提していないことを意味している。

神的な史的イエスR2は、福音書の奇跡記事への信頼にではなく、使徒行伝の使徒ケリュグマへの信頼、および、福音書と使徒行伝に認められる使徒の信仰の変化を根拠とする概念だからである。

史的イエスR2が依拠する「使徒ケリュグマ」は、新約聖書の中では、「イエスの教え」と並んで史実的に信頼できる記述であることが、これまで主流派、保守派を問わず認められてきた。新正統主義神学および「史的イエスの第二の探究」が使徒ケリュグマを足がかりとするものであることは、前章までに(Chapter 2 - Easy Study 3、Chapter 3 - Review 1)見たとおりである。彼らが疑っているのは福音書に記されているイエスの行状、特に奇跡についての行状である。

また、同じく史的イエスR2が依拠する「福音書と使徒行伝が伝える使徒の信仰の変化」については、これがChapter 3 - Ricercare にも触れた「主流派神学の源流ライマールス以来の見方」でもあり、こちらも十分な信頼性が認められたものである。

史的イエスR2は、これら二つの「聖書の事実」に依拠するものであり、主流派教会の史的イエス研究からだけではなく、イエスに対する信仰を聖書に対する信仰から始めなければならないという、保守派教会における循環的、あるいはその始まりが不明瞭な信仰という事態からも免れたものとしてある。

それゆえ当論考が提示する史的イエスR2は、主流派神学の流れにおける「史的イエスの探究」、保守派神学における「聖書信仰」に次ぐ、第三の史的イエス獲得経路から獲得された第三の史的イエス概念である。この史的イエスは、当章Summaryに示した「史実と信仰」問題における二つの論点を共に解決している点で、他の二つがもたらすイエス概念よりも優れている。

すなわち主流派神学の史的イエスは、論点(2)「信仰の学問依存」を原理的に克服できず、保守派神学の聖書信仰のイエスは、論点(1)「信仰成立以前に真と認める事柄としてのイエスについての知識」という条件を満たしていない。そもそも聖書信仰のイエスは知識ではない。

したがって「史実と信仰成否」問題においては、この史的イエスR2によるイエスの獲得が、これまでの方法に取って代わるべきものであると私は考える。

〈「史実的に正確なイエス」ではなく「致命的な神学問題を引き起こさないイエス」であることが重要〉⇧

しかし史的イエスR2は、「史実と信仰真偽」問題において、これまでの史的イエス探究に代わろうとするものではない。むしろこの概念は「史実と信仰真偽」問題と同じ土俵に立たないことを旨とする概念である。

それは「史実と信仰真偽」と「史実と信仰成否」が異なる問題であり、信仰の成立にとってその解決が求められているのは後者であるという認識に拠っている。前者は果てのない「史実」問題であり、後者が本来の「史実と信仰」問題である(Consideration 2)。

これまでの「史実と信仰」問題の扱いにおいては、とにかくより明瞭であるイエス像を獲得することが重要だと考えられてきた。既述のとおり、それは「史実と信仰」問題を「史実と信仰真偽」問題すなわち「史実」問題とみていたためであり、「史実が信仰を与える」という理解を背景としていたからである。

「史的イエスの探究」あるいは歴史主義と呼ばれる神学は、その真偽において完全である史的イエスの獲得を目指してきた。保守派もまた、聖書信仰を掲げることによって、史実的に完全なイエスの獲得が重要と考えていることを自ら露わにしたのである(Chapter 2 - Episode)。

新正統主義神学は、「史実」問題を「史実と信仰」問題として捉え直したものの、その動機には史実のイエスの確保に対する諦めがあり、イエスについての知識が信仰に果たす役割を捨てて、主体的な実存主義的信仰(ブルトマン)あるいは非主体的な教義学的信仰(バルト)へと避難したといえる。その試みは「本来であれば確実なイエスが知られることが望ましい」という歴史主義が持つのと同じ願望の裏返しであったに過ぎず、保たれるべき史実と信仰成立の関係を見極めた上での対処というのではなかったのである。

ここでいったん「史実的に正確なイエスが必要」ということの是非を脇に置いて考えてみる。それが正しいイエス像なのかということにだけ目を奪われることがないようにして、三様の史的イエス概念の性質を見てみよう。その後に、史的イエスR2が史実的な正確さを第一としなくてよい理由を次段〈史的イエスRの不確かさと信仰成立の二段階〉に述べることにする。

仮に、既存の二つの方法から得られるイエス概念、すなわち史的イエス研究がもたらす「史的イエス」、そして聖書信仰がもたらす「聖書信仰のイエス」が、イエス生存時の歴史上のイエスを相当程度の確かさをもって再現するものであることが認められたとき、これらのイエス概念は、我々の信仰の成立に寄与するものでありえるだろうか。当論考でのこれまでの考察は以下のことを明らかにしている。

史的イエス研究が与える史的イエスには二つの障害がつきまとう。一つは、そのような史的イエスがもたらす信仰は学問依存となるということである。これは当章Summaryに、史実と信仰問題の第2の問題点として挙げていたことであり、M.J.ボーグによる言及もある(Consideration 2)。

また、もう一つの障害は、主流派神学が与える史的イエスの概念が、概ね、「神的キリスト」から区別された「地上のイエス」であり、そのイエスは奇跡を行わない「教師的イエス」であるため正統信仰が成立しないということである。

一方、保守神学が唱える聖書信仰から得られるイエスについては、当論考での信仰成立究明においては論外の概念といわなければならない。いろいろな言い方ができるが、第一に指摘されなければならないのは、聖書を神のことばと信じてから、そこに書かれているイエスを信じるというのでは信仰の成立順序が逆であるということである。そもそも聖書を神のことばと信じる、その信仰はどのようにして生じ得るのだろうか(Chapter 2 Summary)。信仰は知識から始まるのでなければならない(Consideration 1)。

すなわち、主流派神学の史的イエスは学問を背負わされ、保守派の聖書信仰のイエスは信仰を背負わされている。学問や信仰を確保しなければ獲得できないこれらのイエス概念は、いずれも信仰の成立にとって致命的欠陥を有するイエス概念であり、しかもその欠陥は獲得方法に付随した原理的なものであって避けようがない。

したがって先に、獲得経路別に示した3つのイエス概念のうち、学問による史的イエスと聖書信仰によるイエスは、歴史学が与える知識が蓋然的であるゆえの史的イエスの不完全さ、福音書が史実記録としての確証をもたないことによる聖書信仰のイエスの不確かさということが問われる以前に、根本的な欠陥を抱えさせられているのであり、正統信仰成立に寄与できないイエス概念なのである。

当論考が提示する第三の史的イエス概念としての史的イエスR2は、まさにこれらの「学問依存」および「信仰依存」によらない概念として見い出された史的イエスであり、それらが持つ原理的欠陥を免れたイエス概念である。

史的イエスR2は、Consideration 2 に述べた、(1) 知識としてのイエス、(2) 学問依存の回避、(3) 事実依拠性 という3つの神学問題を解決しているイエス概念であり、さらにそれは、成立する信仰が正統信仰でありえるために、地上で奇跡を行う史的イエスである。

しかし、では、この史的イエスR2が持つイエス概念の曖昧さは信仰成立における困難とはならないのだろうか。一般的な史的イエスが学問の不確実さによる曖昧さを持ち、聖書信仰のイエスが信仰先行による曖昧さを持つのと同じく、史的イエスR2は後件肯定式推論による曖昧さを原理的に持っている。

このイエス概念の曖昧さが解決される事情を以下にみてみよう。

〈史的イエスRの不確かさと信仰成立の二段階〉⇧

仮に、我々に獲得できる信仰対象が何らかの曖昧さを持つものであるとき、そのような信仰対象から信仰が成立することをありえないこととするならば、あるいはそのような信仰対象から成立する信仰を信仰の名に価しないとするならば、キリスト教に限らずすべての宗教は不可能と断じられなければならないだろう。

しかし史的イエスR0の段(Consideration 4)で述べた通り、信仰は、常に根拠を求める理性の立場からすれば、ある種のいい加減な行為として成立するものである。したがって信仰にとって信仰対象が曖昧であることは致命的な欠陥ではないのが実情である。

この点は他宗教の実際を考えてみればまったく同様の事態にあることが明らかである。人々は見たことのない曖昧な人物像や神仏像のイメージから信仰心を生じさせているのであり、「史実と信仰成否」の観点からすればそれらのものはやはり機能を果たしているといわざるをえない。

このことが信仰対象のあり方としてまず認められなければならない。当論考においても、神話的イエスを含む史的イエスR0、教師的イエスを含む史的イエスR1を有効な信仰対象概念として設定している。

それゆえ信仰という行為のこの「いい加減さ」が、信仰対象が曖昧であることを致命的欠陥としないことの第一の理由として理解されるべきものである。

ただしキリスト教においては、イエスの史実は「意志的承認」としてではなく「知的承認」として獲得されなければならない。知識としての過去の史実があいまいさを免れないことは必然であって、イエスの史実についても同じだが、得られるべき知識のあいまいであることが Confirmation 2 に述べた「意志的承認」による獲得を許すことにはならない。

「意志的承認」とは「信仰の成立」とほぼ同義であり、それは「証拠のないあるものに対する固い信念」つまり主観的な信念を作り上げるものである。「意志的承認」とは、イエスに対するある心証から彼をキリストと認めるという、信仰の決定的段階において働くものであり、また、その信仰が成立した後に、イエスの真実さゆえに、彼が認めるものを我々もまた認めるというところに働くものである。

同じことが聖書の史実に対して働くということはもちろんある。Confirmation 1 に紹介したようなある考古学的証拠から、ある学者が「新約聖書の記事は信頼できる史実記録だ」という心証を持つことはありえる。それは聖書に対する「意志的承認」であり、彼の聖書研究の動機となるものでもあるだろう。しかしその承認は「意志的承認」ゆえ、あくまでも主観的な信念にとどまるものであって、それをもって新約聖書の記事の客観性を他者に主張できる種類のものではないのである

そして Consideration 1 の考察によれば、信仰成立以前に必要となる事柄の獲得は「意志的承認」によるのではなく「知的承認」によるのでなければならない。それは主観的な信念ではなく、客観的な知識でなければならない。

すなわち、もしイエスの史実の獲得が主観的な信念によるものでよく、信仰とはイエスの史実に対する「意志的承認」の上に、さらにイエスの内実に対するもう一つの「意志的承認」の積み重ねとして成立するものとするならば、つまり「信仰の門」が「狭い」だけではなく「二重」なのであれば(Chapter 2 Episode)、そもそも「史実と信仰問題」というものは存在しないことになる。史実の獲得もイエスへの信仰も、すべて我々の心証と意志しだいのこととなるからである。

実際、多くのキリスト者、またキリスト教教師は、聖書に対する「意志的承認」によってことを済ませており、それゆえ彼らにあっては「史実と信仰問題」というものが存在しないかのようである。そのような人々は「史実と信仰問題」を理解しない。しかしその態度は、信仰の基となるべき知識に対する無責任であるとともに、当論考がその初めから最重要視してきた「キリスト教信仰の事実依拠性」を失わせることになる。

それゆえに、イエスの史実の獲得は、たとえそれがあいまいなものであったとしても何らかの「知的承認」によって達成されるのでなければならない。それが前節(Consideration 4)に示した、史的イエスRという後件肯定式推論によるイエスの獲得である。

しかしながら既に述べてきた通り、後件肯定式推論によるこの「知的承認」は対象のあいまいさをなくすものではない。これによって獲得される史的イエスのあいまいさが問題とならないのは、おもに以下の理由によるのである。

すなわち、信仰対象の不確かであることが信仰成立の妨げとはならないことの、第二の、そして最も重要な理由は、前章(Chapter 3)に明らかにしたキリスト教信仰形成が二段階の過程を持つことにある。

史的イエスRは信仰対象の獲得のためのイエス概念であり、我々を福音書時代の使徒の状況にまで導くものとなる。それはキリスト教信仰の完成形である「使徒的信仰」をもたらすものではない。史的イエスR2もまた、前章(Chapter 3)でその獲得経緯をみた「使徒的信仰」すなわち信仰の第二段階目の成立に直接寄与するものではなく、「自然発生的信仰」の成立までの役目を負うものである。

「福音書のイエス」同様に神的な性質を帯びた史的イエスR2は、我々に、使徒たちがイエス生存時にイエスに対して抱いた信仰、すなわち彼が示した奇跡と権威に対する自然な反応といえる「驚きと尊崇」という第一段階目の信仰を可能にする。誤解を恐れずにいえば、それは教会学校で教えられる「イエスさま」の絵が子供たちに素朴な信仰心を与え、信仰への一歩を踏み出させるのと同じ働きである。

「史実と信仰真偽」の観点からすれば、史的イエスRも、紙芝居の「イエスさま」もまったく心許ないイエスである。しかし実際に、教会学校の働きによって子どもにはイエスへの信仰心が芽生え、大人の信仰者においても、福音書だけではなく、賛美歌や絵画の類などから得るイエスのイメージによってその最初の信仰が与えられているのが事実である。

後件肯定式の概念である史的イエスR2は、他の史的イエスと同様、曖昧さを免れないものだが、これがキリスト教信仰の第一段階目への歩み出しをその役割としていることが、この概念の曖昧であることがキリスト教における確たる信仰である「使徒的信仰」成立の妨げとならない理由である。

逆にいえば、史的イエスR2の確かさがいくら増されたところで、あるいは仮に福音書におけるイエスの史実性が完全に確証されたところで、そして教会学校で提示されるのがイエスの絵ではなく一世紀に撮られた写真や音声付きの映像であったとしても、それは福音書時代の弟子たちが、奇跡を行うイエスを繰り返し目の当たりにしながら彼がキリストであるとの確信を得られなかったのであるように、その確かさによっては使徒的信仰に至ることはできないのである。

この点は、得られるイエスが学問的研究による史的イエスTであろうと、聖書信仰により「福音書のイエス」そのままであるような史的イエスTであろうと同じである。「史実は信仰を与えない」のである。つまり、信仰の第一段階目を与える史的イエスはあるが、第二段階目を与える史的イエスは、史的イエスR2を含めて存在しない。「使徒的信仰」を取り去る史的イエスはあるが、「使徒的信仰」を与える史的イエスは存在しない。

史的イエスTは史的イエスRと同様、信仰成立の第一段階目に至らせる働きを有するが、それ自身が持つ原理的欠陥のために、この第一段階目においてさえ、健全な意味での「自然発生的信仰」を確立させることはできない。史的イエスTから成立する「自然発生的信仰」には学問依存、信仰先行という歪みが生じている。

史的イエスRだけが、不完全でありながらも健全な「自然発生的信仰」を保っており、「使徒的信仰」への伸びしろを持っている。自分に問題を抱えていない史的イエスRは「キリスト教命題」という「使徒的信仰」への動機を受け入れることができるのである。

しかし不完全かつ不健全な「自然発生的信仰」しか実現できない他の史的イエスは、自身が抱える課題の深刻さゆえに「キリスト教命題」どころではない。そのような神学的に病んだ史的イエスを提出する神学者もまた「キリスト教命題」を意義あるものとして見い出すことはできない。彼らの史的イエスには、それ以前に解決されなければならないものがあるからである。これらは「使徒的信仰」に至ることのない史的イエスである。

パウロは第一コリント書13章の中で、来るべき終末を思い見て「今、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ている」と述べるが、我々にとっては、過去のイエスが「鏡にぼんやり映るもの」のようである。それは史的イエスR2そのものであるように感じられる。というのも、現代の我々は使徒が体験したようにはイエスを体験できないからである。

史実のイエスは使徒たちのものであって、使徒後の我々はイエスを彼らと共有することはできない。この状況の中で我々は次のように問われている。

「福音書が伝えているそのイエスによって信仰を持ってよいのか」と。――史実と信仰問題はこの問いに集約される。キリスト教信仰に対するこの根本的な問いかけに対して、教会はそれに答えるための原理を持たなければならない。これまでそれは福音書の史的信頼性を主張する議論であったり、信じる意志の強調であったり、聖霊の働きといったキリスト教の神秘による答えであったりしてきた。

これまでの考察を踏まえて当論考は次のように答える。

我々の福音的信仰には最低限、地上で奇跡を行うイエスが必要である。それを記した福音書の記事の信頼性に疑いを持つことが、学問上合理的である場合があることも否定しない。しかし、使徒の信仰獲得経緯をたどるとき、彼らの信仰の最終地点が「イエスに対する確信」であったことは確かである。このことから我々は「福音書のイエス」の始源としての史的イエスRを神的な史的イエスR2として想定する。

この史的イエスR2は「イエスに対する素朴な信仰心」を抱かせるだけのものだが、しかし信仰の成立過程とはそのようなものであってよいということを我々は主張する。なぜなら最初のキリスト者である使徒自身の信仰獲得経緯もまたそのようなものだったからである。

彼らが最終的に使徒的信仰に至ったのはイエスを失った後であった。信仰の最終形態であるこの「使徒的信仰」からみるとき、イエスと共にあったときの使徒たちは「イエスに対する素朴な信仰心」を抱いた状態にすぎなかったといえるのである。

すなわち「使徒的信仰」の成立という観点からは、使徒らにおけるイエスの確かさも、使徒後の我々におけるイエスの不確かさも同じことであって、いずれも問題にならない。イエスを確かなものとして得ているから「使徒的信仰」が成立するわけではなく、イエスが不確かだから「使徒的信仰」が得られないのでもない。

「福音書が伝えているイエスによって信仰を持ってよいのか」とは、「現代にいないイエスをなぜ信じられるのか」というキリスト教に対する素朴な疑問でもある。これに対しては、使徒たちがイエスから直に信仰を確立したのではないという、これまでに見てきた彼らの信仰成立過程そのものが答えである。彼らのその状況は、現代の我々における「間接的報知」たる福音書による信仰の獲得、あるいは「鏡にぼんやり映るイエス」である史的イエスR2による信仰成立という状況に比べることができる。

使徒たちにおける信仰確立の苦難の痕跡としての二段階信仰は、後の世代の信仰確立の道標となるためのものであったとも見えてくる。もし使徒の「使徒的信仰」がイエスによって直接導かれたものであったなら、イエスを持たない後代の我々には、使徒との信仰成立環境のあまりに大きな違いから、彼らが最終的に到達した使徒的信仰を無理難題と見なしてそれを諦めるという選択しかなかったかもしれない。

その場合我々は、使徒的信仰はただイエスを有する使徒においてのみ可能であったと判断したことだろう。そして我々は、使徒とは異なる別の信仰のあり方を求める方向――使徒後の我々は「使徒的信仰」未満の信仰にとどまることを身の丈とし、一方で使徒たちを彼らの特別な信仰ゆえに崇めるというような方向――へと進んだことであるだろう。

しかし使徒が歩まされた信仰獲得が二段階であったというそのことが、すなわち使徒らが信仰の確信を得たのがイエスなき後であったというそのことが、彼ら同様、イエスを眼前にしない後代の我々に、彼らと同じ二段階信仰による信仰の完成への道のりを可能なものとし、使徒的信仰の獲得を後押ししているのである。

つまり、現在において使徒的信仰が可能であるのは、我々が何らかの方法によって確かな史的イエスを得るからなのではなく、使徒がイエスを持たない中で使徒的信仰を確立させたからなのである。

「史実は信仰を与える」すなわち「福音書あるいは史的イエスは信仰を与える」ことは否定されるべきことではない。しかしそれはイエスに対する自然発生的な信仰を与えるという意味においてであり、「福音書のイエス」や史的イエスR2はこの役割を担う。しかしながら確信を伴う使徒的信仰、すなわち信仰の完成は、イエスの史実から得るものではなく、前章(Chapter 3)にみた「キリスト教命題」の獲得によるのである。

史実と信仰の関係において、「史実は信仰を与える」という理解は信仰の第一段階目において正しく、「史実は信仰を与えない」という理解は第二段階目において正しい。ただしそこで言われているそれぞれの「信仰」のあり方が違っており、前者では自然発生的な信仰、後者では使徒的な信仰、ということがこの理解の前提となっているのである。

そして信仰対象の獲得問題はおもに前者に関わり、信仰の成立問題はおもに後者に関わる。つまり、与えられるイエスの事実とその解釈の獲得の問題は、それぞれキリスト教信仰の一段階目と二段階目に対応したものである。そして二段階からなるこの信仰構成が史実と信仰をつないでいるのである。

またこれにより、Chapter 4 - Consideration 2 で問われた「史実研究が信仰にとって意義あるべきか否かという問い」の答えも明瞭である。史実研究が信仰にとって意義があるとみるべきであるのは、キリスト教信仰の第一段階に関わる限りであり、史実研究は信仰の第二段階の成立に直接的な意義を持つものではないということである。それゆえ同箇所に引用した「史的研究は信仰の根拠を取り去ることはできても、信仰を根拠づけることはできない」というツァールントの言葉(Consideration 2 注[1])もまた史的研究の真実を述べたものなのである。

このように「史実と信仰」問題が、信仰成立の二段階と深く関係する問題であったということは意外な感じもするが、Chapter 3冒頭の「史実と信仰問題の原風景」でみた福音書時代の弟子たちにおける史実と信仰の分離が、イエス復活後に克服され、そのことが使徒における信仰の二段階を形成することとなったという状況を省みれば、両者が深いつながりにあるのは当然のことといえる。

というのも、信仰のこの二段階経緯こそ、使徒自身が抱えた「史実と信仰」問題の解決の表れ、つまり現実のイエスを眼前にしながらも彼への確信が持てなかったことを彼らが克服したことの、その表れだったからである。

〈福音書と使徒行伝をつなぐ「キリスト教命題」〉⇧

K.バルトは『教会教義学』の中で、「間接的報知(福音書)がわれわれの信仰の基礎となりえるか」

神学において重要であるのは「過去性」の問題ではなく、神がイエスを罪人として裁きたもうたことをいかにして我々への判決として認められるかを問うこと、すなわち当論考における「隔絶性」の問題だとする。続いて彼は「父の判決」として、Chapter 3 - Augumentにみた「復活命題」を語るのだが、そこでは「過去性」の問題はもはや触れられることはない。

しかし「復活命題」のような信仰成立の決定的契機を見いだすことの重要性は否定されないが――当論考もそれを最も重要なことと考えているが――しかしそれをもって「過去性」の問題が捨て置かれてよいことになるわけではない。信仰に対する実存的な問いも、歴史的な問いも、すなわち「現在性(隔絶性)の困難」も「過去性の困難」もいずれもが解決されなければならないのである。

問題を一つ放棄することは、その分、その神学に、キリスト教信仰についての理解に歪みをもたらす。そして、その領域を十分に考察しないことがキリスト教信仰全体の構造を見誤らせることになるのである。

「間接的報知がわれわれの信仰の基礎となりえるか」すなわち「福音書が伝えているイエスによって信仰を持ってよいのか」――当論考は最終的に次のように答える。

間接的報知たる福音書は、我々に信仰対象を提示する。信仰対象を提示するものとしての福音書は、信仰の完成ではなく信仰の始まり、すなわち信仰の第一段階目を与えるものである。そしてそれが信仰の完成ではなく、完成へ向けての出発点を与えるためのものであるゆえに福音書は間接的報知であってよいのである、と。

そして、福音書は信仰対象を提示するだけのものではなく、使徒行伝における「復活命題」、パウロ書簡における「十字架命題」とともに、Chapter 3にその例を示した複数の「キリスト教命題」を含むものであるゆえに、信仰の完成にも寄与するものである、とも答える。この「キリスト教命題」こそ、福音書時代の使徒の信仰と、使徒行伝の使徒の信仰をつなぐものなのである。

ホーリネス系教会やカリスマ派教会には、信仰告白後における「恵みのきよめ」や「聖霊のバプテスマ」という教えがあり、また福音派教会には「救いの確信」という教えがあって、信仰の二段階という理解は、保守系プロテスタント教会にとっては馴染みの深いものである。これらの教会で強調されるのは、ただ信じているというだけでは信仰として不十分であり、信仰の覚醒のようなものが必要だということである。

こういった現代の教会に認められる信仰の二段階理解は、単に教会が信徒の熱心さを求めたものというのではなく、福音書時代と使徒行伝時代の使徒の信仰の変化を範としたものとみえる。イエスを眼前にしていた使徒たちでさえ、信仰に確信を得るためにはその歩みをもう一段進めなければならなかったのであれば、イエスを遠い過去の人とする現代の信仰者たちにおけるその困難は、むしろそうあるのが当然の状態といえ、しかしそれは脱却が望まれる状態だということである。

ただし、これらの教会で教えられている信仰の二段階は、使徒が経た二段階のある意味での劣化版だと私は理解している。信仰の確信のなさの克服という点でこれらは同じことを目指しているが、残念ながら「恵みのきよめ」や「聖霊のバプテスマ」などの体験は本人以外にははっきりしたものではなく、人に説明することもできず特殊で怪しいといわなければならない場合もあるように思う。(Chapter 2 - Essay 1に事例)

また、福音派の「救いの確信」は、その確信を持てずにいる人に改めて聖書の「みことば」から確信を得させようとするもので、すでに聖書を繰り返し読んだ上でその状態にある人にとって、信仰に信仰を重ねるその方法が苦行以外のものではないことは容易に推察される。

信仰の二段階はそのような「霊的体験」や「聖書信仰」によるのではなく、使徒が一段階目を克服したのが「復活命題」の発見によったのであるように、やはり我々においても、何らかの「キリスト教命題」の発見によって二段階目に至るのが、より使徒に近いあり方なのである。それは同時に、現在の我々が信仰成立時に必然的に抱える「史実と信仰」問題、すなわち「過去の史実としてのイエス」と「現在の私の信仰」の隔たりに解決をもたらすものとなる。

そして、Chapter 2 - Episode「『狭き門』と『二重の門』」の終わりに述べた、私が入信時に負うこととなった「史実と信仰」問題の解決もここにのみあると、現在、私は理解している。つまり、入信時にすでに信仰の確信に至っていたのであれば、それによってすでにイエスの史実問題は解決されていたのである。

しかし、洗礼時において信仰の確信に至っていなければ、彼の信仰生活は、彼が信仰に真実であるほどに史実のイエスの不確かさと結びついて不安定を免れない。主流派神学に赴く信仰者はこの傾向にあるが、しかしそのような彼らは、自分の信仰のあり方に疑問を持つことのない保守派の人々よりも誠実であると私は感じる。

ただし、その不安定さは、彼らの予想に反し、イエスの史実の確かさを獲得することによっては克服されないのであり、何らかの信仰上の覚醒すなわち「キリスト教命題」の獲得によらねばならない。使徒自身がそうであったし、現代の我々においてもそうなのである。

〈キリスト教信仰の構造〉⇧

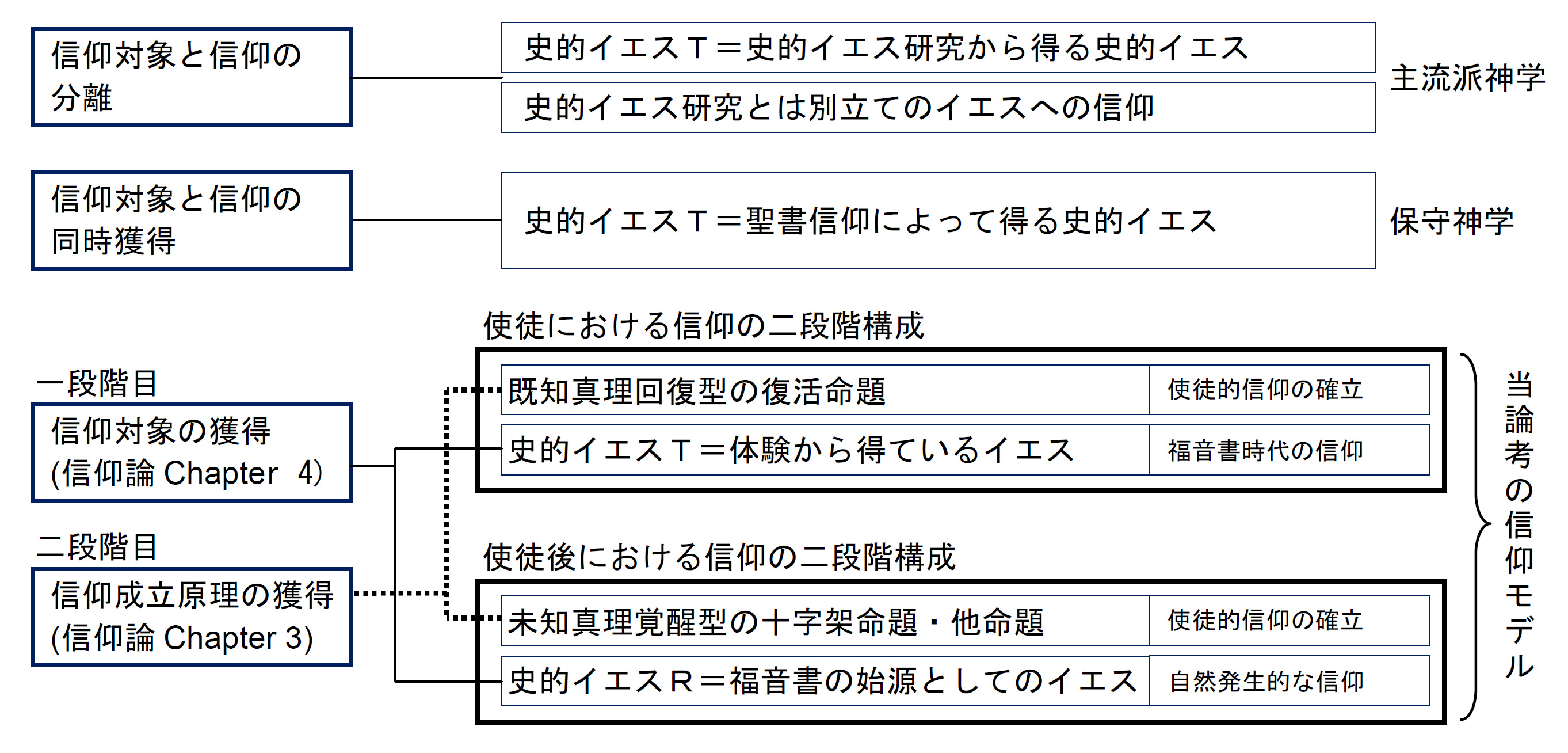

これまでの考察から得られたキリスト教信仰全体の構成は以下の通りである。

キリスト教の信仰構造1

(「信仰構造2」はこちら。)

〈史的イエスT/Rにおける「知識と信仰」〉⇧

いくつかの点を確認して「第一部 信仰論」を終えよう。

史的イエスT/Rの区分は、「史実研究がもたらすイエスの知識」と「史実のイエスそのもの」の区別として言い替えることができる。これら二つの概念を区別することへの違和感を表明することが現代の知的態度であると考える向きもある。「史実のイエス」というのは、我々にとって「史実研究がもたらすイエスの知識」以外の何かでありえるのかというのである。

しかしそれは知識を一元的にのみ捉えようとするヘーゲル・ケーラー的な認識態度である。我々はいま一度カントに立ち戻って、一つの対象を二重に扱う術を学ぶべきである。現代論理学を援用してそれを実行したのが、史的イエスT/Rという史的イエスの論理学的二概念である。

また、既存研究においては保守派、主流派を問わず「信仰成立に必要なイエス」と「成立した信仰が真であるために必要なイエス」の区別が行われてこなかった。

信仰は知識とは異なるゆえに確証を必要とするものではないという理解がなされてきた一方で、実際には学問的に検証された史的イエスだけが考えられてきたのである。このため、その当然の帰結として、イエスに対する信仰は、イエスについての学問から分離することとなった。

このことは、信仰における「正統性」と「正当性」の区別が行われてこなかったこととしても指摘できる。信仰における正統性と正当性は、それぞれ信仰の対応説的な真理規準

信仰の正統性とは、信仰の内容が聖書との対応(聖書が何を述べているか)において一致していることであり、信仰の正当性とは、信仰の内容が世界との対応(神が存在するか、イエスがキリストであるかなど)において一致していることである。したがって信仰の正しさは、正統性については聖書が判定を下し、正当性については最終的な世界の事実が判定を下すのである。

この区別に立つと、信仰成立時における史的イエスの必要は、それが正統性を満たすものとしての必要なのか、正当性まで満たさなければならないものとしての必要なのかという見通しが出てくることになる。すると信仰において必要な史的イエスとは、とりあえずは信仰の正統性を保つものであればよいということがわかるだろう。

我々の信仰は、最終的には世界の事実において真偽の審判を受けるものであるが、しかしそういった事実が判明する前に成立するのが信仰であるわけで、事実との対応説的一致という正当性からの要請は信仰成立後の問題としてよいのである。信仰は世界との一致を果たす史的イエスTがなければ成立しないというのではなく、ただ聖書との一致を果たす史的イエスRがあれば成立する。

現代のキリスト教信仰はイエスの原初的事実に対応する史的イエスRにおいて成立し、その真偽は終末に明らかになるであろう完全なる史的イエスTにおいて審判される。後者は信仰真偽問題である。しかし重要であるのは、現在時点で我々が抱きえるイエス概念からいかに使徒的信仰に立てるかということ、すなわち信仰成否問題であるから、その史的イエスがその時点で学問的な確証を持つか否かは、必要とされるイエス概念の絶対的な指標ではない。

先に当節で述べたことの若干の繰り返しになるが、史的イエスRが、Consideration 1~2に挙げた獲得すべき史的イエスの条件(1)~(3)について、R1の段階ですべて満たすことを以下の通りまとめておく。

史的イエスは、(1) 客観的な知識として得られなければならず、しかしそれは、(2) 信仰の学問への依存を回避するために既存の学問的方法とは異なる仕方で獲得されるべきであり、そして、(3) 主観的な信念というのではなく、事実依拠性を保つ史的イエスとして獲得されなければならないということであった。

(1) 史的イエスR0は後件肯定式推論の前件に置かれる「知識」である。

(2) 史的イエスR0は、史的イエス研究から出発する前件肯定式推論から得る概念ではなく、「福音書のイエス」の始源として後件肯定式推論に設定される概念なので、これに基づく信仰が史的イエス研究と共に倒れる事態を引き起こすことはない。

(3) 史的イエスR1は後件肯定式の知識であることから曖昧さを免れない概念ではあるものの、史的イエスTに対して「真理保存的」であることにより、史的イエスTが持つ事実依拠性を保っている概念である。

上のとおり、史的イエスRは原理的に不確定さを免れない概念だが、不確定さを免れないという点では他の史的イエス概念も同じ事態にある。福音書の史実性を「信じる」聖書信仰が史的イエスを獲得するための方策であるとき、それは「信仰成立以前に真と認める事柄(Consideration 1)」に照らして誤った信仰と言わなければならないが、加えて、これを確実な史実認識と見る者はいないだろう。

また、学問としての史的イエス研究は「奇跡を行わなかったイエス」というイエス観を前提するのが常だが、この見なしが確実であることの確証は何もない。

ケリュグマの史的信頼性を出発点とするブルトマン学派の「史的イエス第二の探究」は、イエスに対する前提的見方を極力排しており、学問一般が持つ蓋然性以外の不確定さを免れているが、その研究は「イエスについて我々は何を確実なこととして知り得るか」という方針が堅持されたものであることから、イエスではなくイエスの周辺事態の考察にとどまることが多い。その結果、この研究においてもイエス概念は不明瞭なままに置かれているのである。

〈歴史と実存の正しい関係〉⇧

Chapter 2 - Easy Study 3に引用したツァールントの次の言葉について、当論考の見解をまとめておきたい。

「今日まだ解決されていない神学的問題は、歴史と実存との正しい関係に関するものである。」

キリスト教における歴史と実存の関係をどう理解すべきかということだが、私はそれを――Chapter 3 の初めに述べたとおり――イエスおよび使徒の時代における歴史と実存の関係が実際にどうであったかを知ること、それに基づいて現代における史実と信仰の関係についての正しい理解を導くこととしている。

キリスト教成立期において、史実と信仰はどのように連続し、また分断していたのか。それが分かれば、その関係は、おそらく現代の信仰成立時における史実と信仰の関係として適用することができるだろう。

現代においては実際には、使徒のようではない経過での信仰成立があり、あるいはその方が多いかもしれない。しかし、かつての使徒の信仰成立の形式こそ、現代が範とすべき形式であると理解されなければならないはずである。

当論考はこの方針により「歴史と実存との正しい関係」を求めて一定の見解を得た。

ここでハンソンの「仮説が有効であるための5条件」を再度確認しておくと、歴史と実存に関する有効な見解とは、聖書資料に伝えられている史実と信仰の関係をよく説明し(条件1)、理解困難と考えられてきた問題を解決するものであり(条件2)、しかも簡潔なものであること(条件5)が必要である。

また、「聖霊」といった反駁しようのない概念に依拠した説というのではなく、合理的な議論により覆すことが可能なものであること(条件4)も必要条件である。その上で、その見解が未だ知られていない何らかのキリスト教に関わる事柄を予測するものであればなお良いが(条件3)、これについては神学理論においては難しいことに思われる。

仮説に求められるハンソンの5条件のうち、現時点で4つまでを満たすと理解される当論考の歴史と実存に関する見解は、以下の6点にまとめられる。

(1) 福音書時代には史実と信仰は接合していた。イエスは奇跡のわざと教えによって、使徒に驚きと尊崇という「自然発生的信仰」を与えていた。(Chapter 3 - Consideration)

(2) しかし、その福音書時代において史実と信仰はすでに分離してもいた。イエスは、自身の業に対して向けられる使徒たちの信仰を十分なものとは見なかったからである。実際に、彼らの信仰が不十分であることはイエスの十字架上の死の時点で顕わになる。(Chapter 3 - Prologue)

(3) イエスの復活の後、その出来事に対する解釈の獲得により、かつての信仰が「使徒的信仰」として反復され、イエスの史実と、使徒の信仰は再び接合した。ただし、復活の解釈から生じたこの「使徒的信仰」は、福音書時代のイエスのできごとからの飛翔すなわち、ある種の分離と言えるものでもあった。(Chapter 3 - Proposition 1-Argument)

(4) この結果、使徒の信仰は、福音書時代の「自然発生的信仰」と、使徒行伝以後の「使徒的信仰」の二段階を形成することとなった。福音書時代の「自然発生的信仰」では史実と信仰は接合しているが、しかしそれらは、後の「使徒的信仰」の観点から見るとき分離もしていて、接合と分離が混在している。イエスの復活から復活命題を得る信仰の第二段階目において、史実と信仰は、出来事とその解釈という関係にあり、接合と分離は密接に融合している。(当節)

(5) 復活命題や、その後の十字架命題など、信仰が、イエスの史実の解釈から得られるという理解が先行すると、聖書が伝える出来事の意義だけによって成立するような信仰が唱えられることとなり、史実と信仰について分離した理解が優勢となる。非正統主義神学はこの方向に進んだ。歴史主義的な非正統主義は、信仰は実際のイエスの史実からは生じないものとみなし、実存主義的な非正統主義は、イエスの史実と信仰は別立てで考えられるべきものとした。

(6) このような史実と信仰の分離を警戒する人々は、福音書時代の弟子たちの信仰への回帰を図り、史実と信仰の接合を重視する方向に進み、これが現在の正統主義神学の立場となる。この人々は使徒の信仰の二段階を、「みことばから得る救いの確信」(福音派)、「きよめ」(ホーリネス系)、「聖霊のバプテスマ」(カリスマ派)といった独自の形式で残すこととなるが、信仰成立の範を福音書時代の使徒に置いているため、これら保守派の二段階信仰は、初期キリスト教における使徒の動的な信仰成立過程、および使徒が獲得したキリスト教命題による信仰の確信を反映したものとはなっていない。

当論考は上の(1)~(4)を「歴史と実存との正しい関係」理解であるとする。(5)、(6)は、それに基づいた主流派神学と保守主義神学に対する概括的評価である。

史実と信仰の関係は、「第二部 信仰と理性論」に述べる信仰と理性の関係と同様に、接合か分離かという単純な形式では述べられないものである。特に、使徒が、イエスの復活に対する特定の解釈を得て信仰を確立した(3)のフェーズは、これを史実と信仰の連続的接合と言うこともできるし、逆に、史実からの信仰の分離的飛翔と言うこともできるだろう。信仰の第一段階と第二段階をつなぐイエスの復活は、史実と信仰における接合と分離の中心点である。

史実と信仰問題とは、イエスの復活を中心として、その前後における両者の接合/分離関係を捉えながら、その結果として使徒の信仰が二段階の成立過程となったということまでを含めて捉えられなければならない。これが当論考の見解である。

先の図と合わせた、この、キリスト教信仰に特定の形を与えた「キリスト教信仰モデル」は、なお完全なものではないかもしれない。しかし、このモデルは真理の印を帯びていると私は思う。というのも、このように「史実と信仰」問題の主要な論点に解決を与えつつ(条件2)、我々の目に隠されていた使徒の信仰成立経緯を説明し尽くす(条件1)信仰モデルは他にないからである。

事の真相が明らかになるまでは、それに関連する一つ一つの事柄は、たとえ目に映っていても多くを語ることはなく相互の関連も見えないままである。「史実と信仰」問題においても、史実は信仰を与える/与えない、イエスの教えと使徒の宣教の違い、使徒における福音書時代と使徒行伝以後の信仰の違い、信仰の成否/信仰の真偽、信仰の前提と結果での真と認める事柄の違い、イエスの直接の関与がある使徒の信仰と間接的報知しかない現代の信仰の違い、イエスを信じることの非知識性とイエスを知るための史的研究の関係、信仰の正統性/正当性、信仰における客観性(歴史)と主観性(実存)の関係などは、どの一つをとっても十分な説明ができない事情にあった。

これらのうちのいくつかは当論考で新たに見出された問題設定だが、しかし私はこれらすべてについて解決を示したと考えている。それは、絡み合う問題をその外側から一つずつ解きほぐしていった結果であるが、おそらく、この問題を扱う初期の段階で――使徒ケリュグマを教えではなく証しとみた段階で――すでに私が正しい道筋におり、使徒とその後の信仰形成過程の真相を捉えることに成功していたために、いわば問題の内側から、その全体を扱うことができたためでもあるだろう。

「史実と信仰」問題では、こちらを立てればあちらが立たず、また、ある立場が強硬に主張される結果として、その立場が直接には解決しない問題に対しては牽強付会や無視に陥るということが繰り返されてきた。しかし当論考では針路を誤ることなく、複雑と見える問題の全体が整合性をもって解かれた。ハンソンの条件にはないが、特定の理解の仕方が当の問題に新しい視点を加え、知られていなかった問題の全貌を、それまで以上に理解させる働きをするとき、それもまた真理の印であるはずである。

また、次のことも付け加えておかなければならない。当章Summaryで「史的イエスRは失敗の概念か」と問うていた。しかし前節までに述べた史的イエスRという概念がたとえ失敗とみなされたとしても(もちろん私はそう思っていないが)、上のキリスト教信仰モデルの正しさは揺るがない。仮に、そこでの史的イエスRの位置に代わり得る何らかの史的イエスが見つかれば、それによっても現代での使徒的信仰の成立は可能となる。しかしいずれにせよこの信仰モデルに示された信仰の二段階成立という使徒由来の構造が変わることはないのである。

〈史的イエスRと聖書信仰〉⇧

史的イエスRは伝統的信仰に含まれる概念だが、聖書に厳密な史実性を要求しない点で、聖書信仰を標榜する現代の保守神学の一部とは相容れない概念である可能性を持っている。聖書は史実のイエスを現代に再現できる完璧さをもたなければならないのではなく、史的イエスRを有意味に設定できるだけの信頼性があればよいというのが、この概念の聖書に対する要請だからである。

聖書信仰によらなければ正統信仰が得られないというのは、たいへん厳しい考え方である一方、教会の歴史を説明しないもののようにも思われる。この立場は、聖書を手にしなかったであろう多くの過去の信仰者たちの信仰を擁護しないことになるだろうからである。

手元に聖書を持たないということと、聖書に完璧な史実的正確さを求めないことは似ている。逆に言えば、聖書に完全性を求めることは、聖書をもたない人々の信仰環境を否定することといえる。

しかしその事態はおそらく許されてきたのである。

古い時代の信仰者たちが聖書信仰なしに信仰を成立させることができたのであれば、それは彼らが「福音書のイエス」を伝え聞いて史的イエスR2のような神的なイエス像を確保したことによるからなのである。

それゆえ私は、近現代のイエス研究が福音書のイエスからかけ離れたイエス像を相次いで提示したとき、保守派は、実は何もする必要がなかったはずだと判断している。保守派によって保たれてきた伝統的な信仰の中に、すでに正統信仰成立に必要な史的イエスは確保されていたからである。保守派は史的イエス研究者たちの声を背にしながら、ただ自身の信仰の在りかをもう一度自らの中に尋ねればよかったのである。

しかし保守派は保守神学の砦として聖書信仰を掲げたため聖書批評学への対応を誤った。聖書信仰による「誤りなき史的イエス」という概念は、ただ自分たちにだけ手っ取り早い解決を与えたが、しかしそれは保守派教会をこの問題に対する平板かつ自己満足的な理解へと導いて真の解決から遠ざけた。それだけではなく、自分たちの信仰に教条主義的な歪みを与えたと思う。それは、ある突出した信条が信仰の本質を越えてその教派のアイデンティティとなるという、教会が数限りなく陥ってきた危うさの一つである。

しかし、聖書を持たなくてさえ成立してきた歴史上の様々なキリスト教信仰、イエスが福音書に記された通りではないという研究を行いながらも信仰を表明する近現代の神学者たちの信仰(中には到底許容できないものもあるが)、現代の誰もイエスを正確には知らないという状況にもかかわらず多くの人々においてイエスが信じられていること、これらの信仰を可能にさせているのは「福音書のイエス」の始源としての史的イエスRであると私は理解している。そしてこのような信仰のあり方に、さらにキリスト教命題の獲得が加わることで、我々もまた新約聖書に伝えられている使徒の信仰に至ることができるのである。

〈残された課題〉⇧

この「第一部 信仰論」の最後に、使徒的信仰成立のためにいま一つ残されている課題を述べておかなければならない。先に、近代神学にもたらされた3つの困難を、第一部 Chapter 2 - Easy Study 1~3 に挙げたが、

Easy Study 1 カント ― 神認識の不可

Easy Study 2 ヴレーデ ― イエス認識の不可

Easy Study 3 ブルトマン ― イエス認識の不要

このうち、ブルトマンの課題「イエス認識の不要」については、前章(Chapter 3)最終節で「使徒的信仰を生じさせる復活および十字架についての解釈は、その事実を必要とする」ということを主たる理由とする考察により克服された。

また、ヴレーデの課題「イエス認識の不可」については、当章(Chapter 4)での「史的イエスR」概念の獲得により克服された。

残されているのはカントの課題「神認識不可」だが、これについてパッカーは、カント哲学に基づいて啓示概念を否定する近代神学を「教会がまだ投げ捨てることに成功していない悪夢」と述べている。(第二部 Chapter 4 - Section 1参照)

神による働きかけであるという点で啓示は奇跡と関連する概念だが、既述のとおり、当章で述べた史的イエスR2は奇跡を行うイエスである。この「奇跡」が理由で、このような史的イエスを論外とみなす人々がある。現代では主流派神学がそれである。

彼らが奇跡や復活といった超越的事象の生起を否定するのは、そういった事態の起こりえないことがすでにカントにおいて「証明」され、それを受け入れなければキリスト教神学が現代的学問となることはできないと考えているからである。(現在では、この「カント的根拠」を知らずに、すでに奇跡に対する漠然とした否定が主流派教会の常識と化しており、またそれが自身の常識感にも合致していることからそう考えているという人が多いだろう。)

確かに一度証明された事柄は永遠に覆ることがない。証明とはそういうものである。したがって証明がもたらす諸帰結は何人においても受け入れられなければならない。

キリスト教神学もカントによる論駁し難いその「証明」を受け入れて、それまでの神学を書き換え、「神はあるが奇跡はない」「啓示はあるが理解はできない」という神学として再構築されてきたのであった。これが保守派を除く現代神学の大勢である。

しかし、奇跡や啓示などの超越的事象が我々の経験に起こりえないことを原理的に帰結させたのは、哲学史上、ただインマヌエル・カントの哲学だけである。彼は「現象と物自体の分離」という考えによって、超越的事象は存在しうるがそれは認識しえないとしたのであった。

したがって、この章で述べてきた史的イエスR2という概念が可能であるためには、カントの「現象と物自体の分離」という考えが論駁されなければならない。キリスト教にとり、奇跡が起こったことの証明は不要だが、奇跡が起こりえないことの証明は否定されなければならない。というのも、キリスト教信仰はその事実依拠性のゆえに、世界がどうであろうと立ちうるような万能の信仰ではないからである。

キリスト教信仰は世界の在りようの可能性の中に置かれた信仰であって、我々はありえないことを信じているのではなく、ありえることだから信じているのである。あくまでもそれが可能であるので信じているが、ただその客観的証拠は要らないということである。証拠に勝る理由を見い出すことで、それを主観的に確信し意志的に承認するからである。

ただし、このとき「あなたが『キリスト教命題』とやらによって主観的確信として信じているその事柄は、実は起こりえないことが客観的に証明されている」などと言われた場合は、これを放置することはできない。起こりえないことを起きたと信じることは、起きていないことを起きたと言うことに等しいからである。これについてパウロは、そのような信仰は虚しいだけでなく偽証であると述べている(Ⅰコリント15.14-15)。

それゆえイエスが行った奇跡、またイエスに起こった奇跡については、その生起の可能であることが必要とされる。次稿「第二部 信仰と理性論」は、これに関するカント論駁を最終目的として行われる論考である。