| 第二部 信仰と理性論 | 星加弘文 |

Chapter 3 信仰と理性の境界 (1)―― キリスト教哲学とは何か

Section 1 A.カイパー「対立の原理」への批判

保守主義のキリスト教哲学として知られている二つの「信仰と理性論」を考察し、その批判を通じて信仰と理性の境界を提示する。これらオランダ改革派のキリスト教哲学に対する批判要旨は、すでにChapter 1-Section 4、Chapter 2-Easy study 6-2に触れている。ここではその詳細を述べてみよう。

Section 1-1 「対立の原理」の概要

「Antithesis(対立)の原理」は、20世紀初頭のオランダの神学者アブラハム・カイパーが述べた信仰と理性に関する包括的原理である。彼は、両者の関係を次のように述べる。

「私が信仰と科学の対立を語るのではないことに注意しなさい。そのような対立は存在しない。すべての科学はある程度、信仰から出発する。それどころか、科学を指導しない信仰は、誤った信仰か迷信なのである。実に、それは真実な信仰ではない。すべての科学は自身への信頼を前提している。自己意識を前提し、誤りなき感覚への信頼を前提し、思考規則の正しさへの信頼を前提し、特殊な事象の背後の隠れた普遍的存在への信念を前提し、生命への信仰を前提し、特にわれわれが出発点とする原理への信頼を前提している。このことは、創造的である科学研究に必要なこれらすべての必須の原理が、証明によってもたらされるのではなく、われわれの内的概念による判断において確立され、自己意識によって与えられるということを意味する。」

「それゆえ、信仰と科学ではなく、二つの科学的体系、言い換えれば二つの科学的な構築物が、互いに己れの信念を持ちながら対立している。」

日本における「対立の原理」紹介者の一人である春名純人は、上のカイパーの考えを次のようにまとめている。

「カイパーは、自己意識が科学者の第一真理であり出発点であるから、これから出てくる科学が、まったく違った諸結果を産み出すことを主張し、二種類の人間、すなわち二種類の自己意識から生ずる二種類の科学を主張する〝Two Systems of Science〟の理論を説き、ここに『Antithesisの原理』を明確に樹立したのである。再生者(キリスト者)と非再生者、異教主義、この世の哲学と聖書の立場との対立が、理性と信仰の対立の問題と同一視されて、総合と順応や、理性の捨象や信仰の捨象の結末に終わり、結果として理性の自律性の原理や認識の共通領域の承認に至ることを、この二種類の自己意識とそれに基づく二種類の科学論は原理的に排除するものである。」

あらゆる思惟体系は、思考者自身が抱くある方向性をもった基本的な信念、例えば有神論的世界観とか無神論的世界観、進化論的信念や実証主義的信念といったものに基づいて建てあげられる。したがって、基本的信念を異にする者によって築き上げられた思惟体系は、各々別の建築物であり、各体系間には対立関係がある、というのがカイパーの「対立の原理」の考え方である。

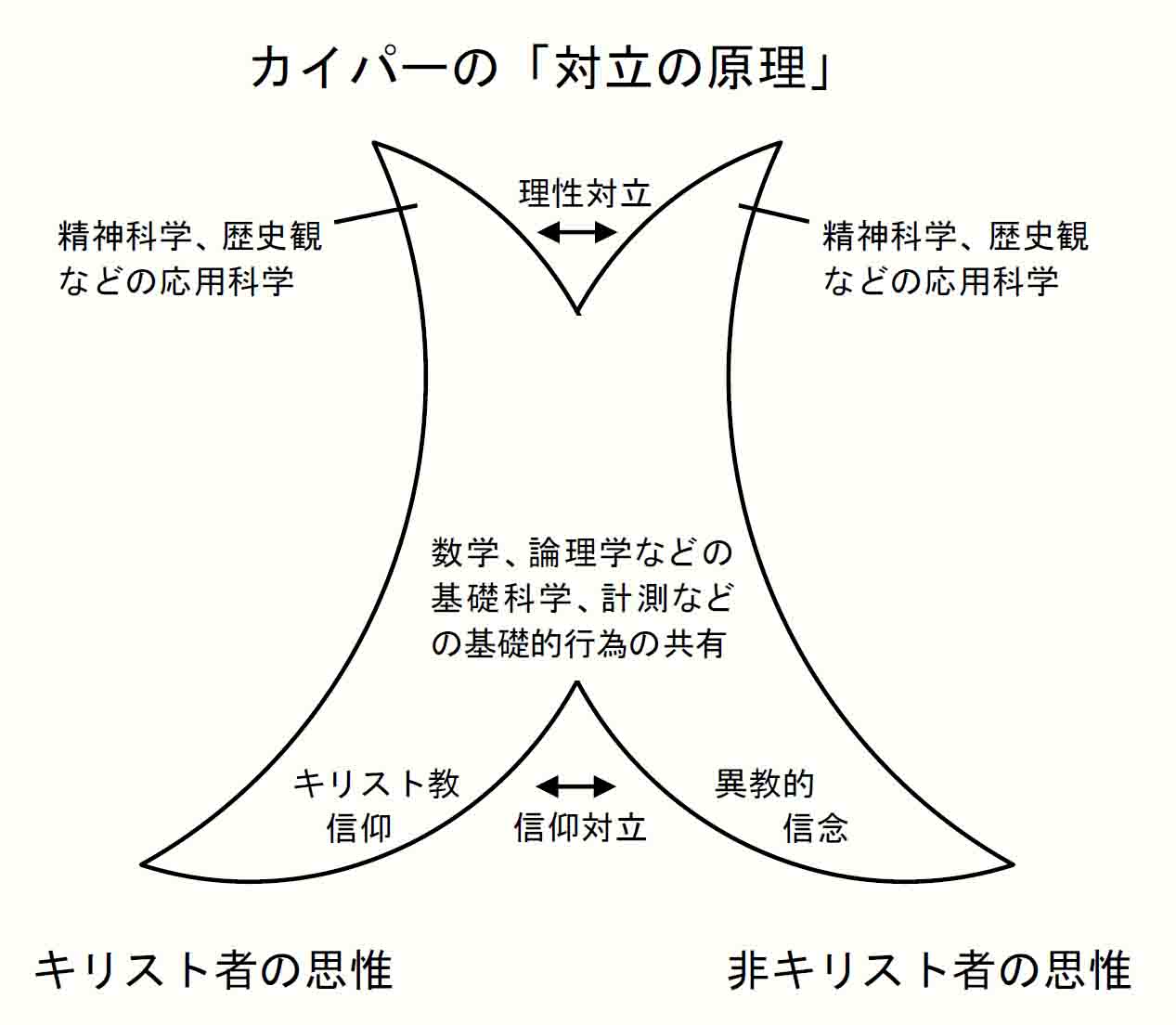

この理解は「縦割り柱型構造」モデルと呼ばれ、次のように解説されている。

― この縦割り柱型構造という理解は、社会における原理的相違が水平的(社会経済的)というよりむしろ垂直的(イデオロギー的)であるような社会構造のモデルである。そこでは社会に対して一定の力をもつ思想的行動的グループの単位は、資本家や労働者などの経済階級や職業群などによって水平的・階層的に分かたれるのではなく、イデオロギー(生活感情に密着した信念となっているような思想・宗教)によって分かたれている。ある一つのグループには社会的に様々な階層や職業群や年齢層が縦割り的に属しているが、彼らは共通するイデオロギーに基づいた生活をそれぞれの社会的立場において営んでいる。このような社会を経済階級的規定だけから理解しようとすることはむしろ不適切である。

オランダの首相を務め、政治指導者でもあったアブラハム・カイパーは、この社会学理論を神学に応用して「信仰と理性」の問題の取り扱い方に新たな道を開いたとされる。これによると「信仰と理性」の問題として論じられてきた神学問題は、正しくは「信仰者における信仰&理性 と 非信仰者における信仰&理性」の問題という、キリスト者 対 非キリスト者間のイデオロギーの関係問題として論じられなければならないということである。

信仰と理性に関して何らかの対立が存在していることは古くから認められてきたことであって、その理解は聖書的見解でもある。しかしその対立というのは、旧来考えられてきた信仰と理性という同一思惟者内の二機能間の対立や、宗教と科学という二領域間の対立なのではなく、信仰者と非信仰者という二思惟者間の認識全体に渡って存在する対立であり、旧来の信仰と理性論はそれを見誤ってきた、ということである。

キリスト者・非キリスト者の区別なしに考えられていた信仰と理性の問題を、信仰者の場合には信仰とその信仰的見解に従う理性のセットとして、非信仰者の場合も同様に、何らかの信念とそれに基づく理性のセットとして捉えることにより、各々の思惟者の内部における信仰と理性間の対立が解消され、対立関係は二思惟者間に移行するという構図が立てられた。

この基本思想は、その後、ヴァン・ティル、ヘルマン・ドーイウェールトといった改革派(カルヴァン派)の神学者を通じて発展し、「対立の原理」はさらに徹底したものとなる。カイパーの基本構想は、異なるイデオロギー間同士の分離・断絶の方向へと強化されていく。以下は継承者ヴァン・ティルの言明である。

「カイパーは、基本的信念は論理学・数学などの精密科学および自然科学においては形式的であり影響性がないと言う。しかし、精神科学においてはその背信的影響を感じさせると主張する。…純粋に形式的なものとして出発した基本的信念の概念は、精神科学においては影響力を持つものとしての信仰概念へと変化する。これはカイパー自身の主張に大きな問題を引き起こしている。そのことは彼の主張をあいまいさなしに提示することを不可能にしている。彼における重要な主張点は、造られたものとしてのすべての人間は神への信仰を持っているということだからである。」

カイパーに対するヴァン・ティルの批判は、認識に対する信念の影響ということが「対立の原理」の基本主張であるにもかかわらず、「対立の原理」では科学活動の基礎分野においてはその影響がないとされている点に矛盾があるというものである。ティルの批判は、カイパーの「対立の原理」の不徹底さに向けられている。

カイパーは「キリスト者と非キリスト者は別々の家を建てている」と言いながら、実際には、科学活動が途中から枝分かれするような一本の木として叙述しているに過ぎないとされる。この種の批判には、原理の純粋化という原理主義思想の特有の雰囲気がある。

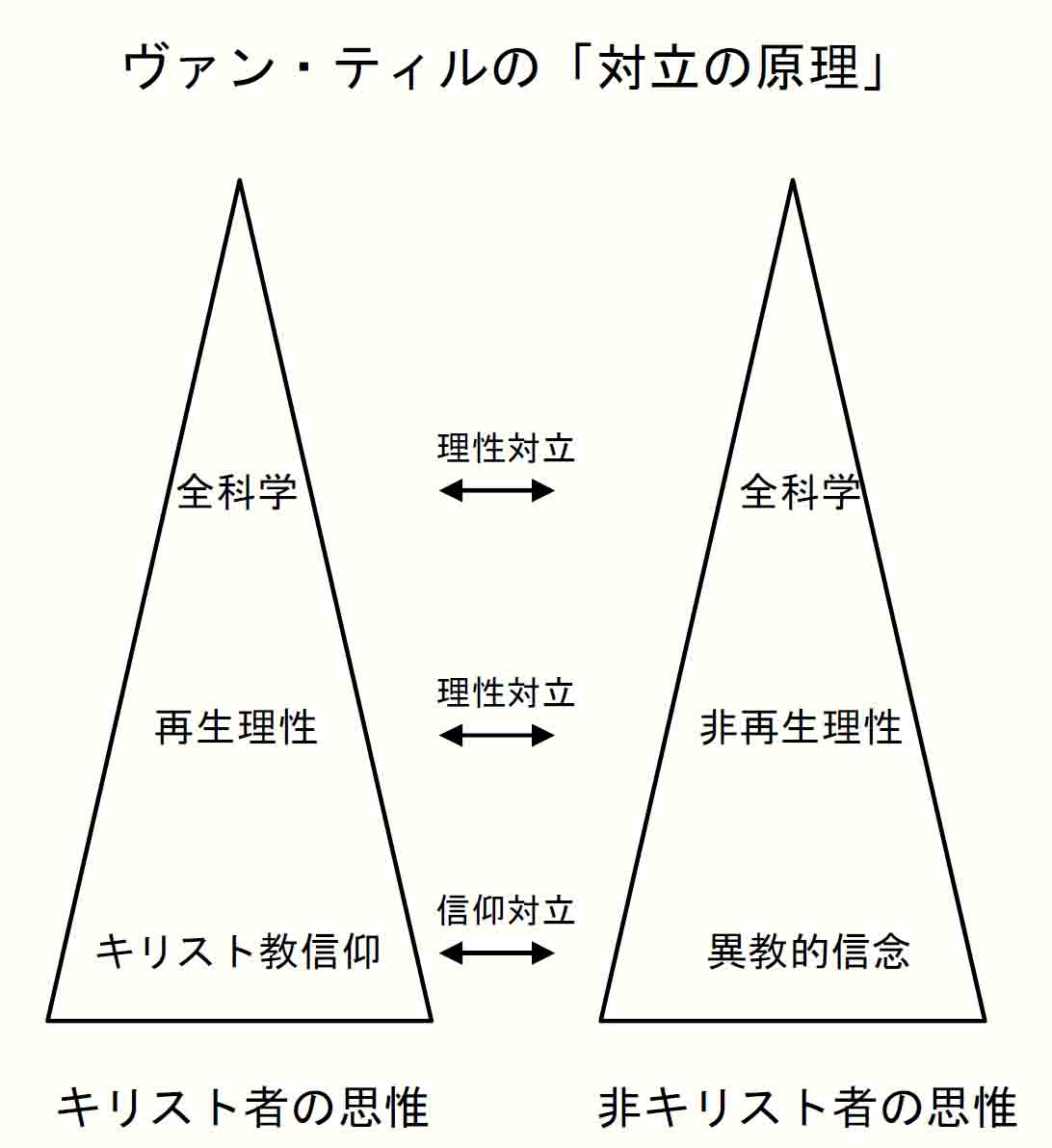

このようにカイパーから「対立の原理」を受け継いだヴァン・ティルのキリスト教弁証論は、これを一本の木ではなく、独立した二本の木として叙述することをその使命としたといえる。

二つの思惟の完全なる分離は、キリスト者と非キリスト者の認識における「共通領域の否定」および「再生理性と非再生理性」という概念によって果たされた。キリスト者と非キリスト者の認識における「共通領域の否定」についてヴァン・ティルは以下のように述べている。

― カイパーは、信仰や信念は低次の科学に対しては形式的であり影響を及ぼしうるような内容を持たないと述べるが、それは、キリスト者も非キリスト者も同じ認識を共有することができる、つまり両者には罪に影響されていないような認識領域が存在する、と主張することと同義である。

カイパーの「対立の原理」にみられる、基礎科学におけるキリスト者と非キリスト者の認識の共有という考えは、罪に関する教会教義に反するとヴァン・ティルは指摘する。

カイパーらが信仰的に依拠するカルヴィニズムは、カトリシズムおよびプロテスタント-アルミニウス主義に対立して、人間における罪の影響が全面的なものであり、その影響の及ばない部分はない「全的堕落」を主張する。

それゆえ罪は人間知性に対しても影響を及ぼすのであり、そうである以上、罪からの自由を得た者と、なお罪への隷属状態にある者とでは、認識活動のどのレベルにおいても両者に違いがあると言わなければならない、というのが彼の主旨である。

このようにヴァン・ティルの「対立の原理」はカイパーに比べてより急進的であるが、これを支持する言明を二つ挙げておく。

「キリスト者の再生された心は、この超理論的前提(罪の自覚とキリストの贖いの御業に対する理解と同意)に規定されつつ、理性を自律化、絶対化することなく、聖書の権威の下にある神の言に従う派生的理性(再解釈的理性)として位置付けつつ学的思惟、理論的思惟を立てるのである。」

「『主観的相違は解釈的努力の全領域にわたってその影響を及ぼすものであり、解釈的努力においては、客観的状況は、決して主観的状況から分離されることはできない』(以上『Common Grace』からの引用)…信者は、自分が神の被造物であることを知っており、神によって創造された事実を、神によって創造された法によって重さを計ったり、長さを測ったりするが、非信者は、自己を自律的人間と考えているので、彼が未解釈的原事実と考えているものを、抽象的非人格的原理によって、重さを計ったり、長さを測ったりするのである。」

私としては同胞と目する人々によるこのような学説に苦痛を感じるが、しかしこれに対する批判は次段から述べることとし、ここでは、この学説に接する人が要らぬ誤解に陥らないために次の点を補足しておく。

「キリスト者と非キリスト者の認識に共通領域は存在しない」というティルの主張は、「両者は異なる認識を持つ」とも言い換えられることから、信仰者が特別な霊的力などによって非信仰者にはない認識能力を持つに至り、それによって非キリスト者とは違う認識をもつことができる状態になっている、ということを述べたもののように理解される可能性がある。

特に、キリスト者に関して「再生理性」ということばが使われているために、キリスト者の理性が一新され、キリスト者においては、以前の通常の理性とは異なる「超理性」状態に変化しているということが意味されているように受け取れなくもない。実際、トマス・アクィナスの神学においては、このような神秘主義的な理性が登場している。

しかし、ヴァン・ティルの主張は全くそのようなものではない。彼の「認識の共通領域否定」とは、何らかの超越的認識に関するキリスト者と非キリスト者の認識の差としての違いをいうものではなく、一般の日常的認識における全面的相違を指すものである。

もし「再生理性」が何からの超越的な認識を可能とさせる神秘的「超理性」のようなものであるとすれば、キリスト者と非キリスト者の認識の相違は、おもにそういった超越的認識に関する事柄についての差異であるということになるが、その場合、日常的レベルにおいてはキリスト者と非キリスト者の認識は共通することになり、ティルの「対立の原理」の主旨に矛盾することになる。

このことから「キリスト者と非キリスト者の認識に共通領域は存在しない」というヴァン・ティルの主張は、通常の日常的認識において、両者が異なった解釈をもつこと、そして、我々の日常における何ら思想的とはみえない認識行為が、実は思想的宗教的な信念を基礎としながら行われている、ということを主張したものと解される。

より平易に「キリスト者と非キリスト者は同じ日常的認識をもつがその解釈を異にする」と表現されてもよさそうだが、そのような常識的な言い方が避けられているのは、ティルの説では、解釈のない認識はありえず、認識活動においては特定の信念に基づく解釈が認識に先行するという、認識における解釈的前提の存在が強調されているためと思われる。